Las semanas de confinamiento, a nada que reparamos en ello, ponen en evidencia lo precario y contingente de nuestra naturaleza. Hoy es una pandemia global, mañana será cualquier otra amenaza.

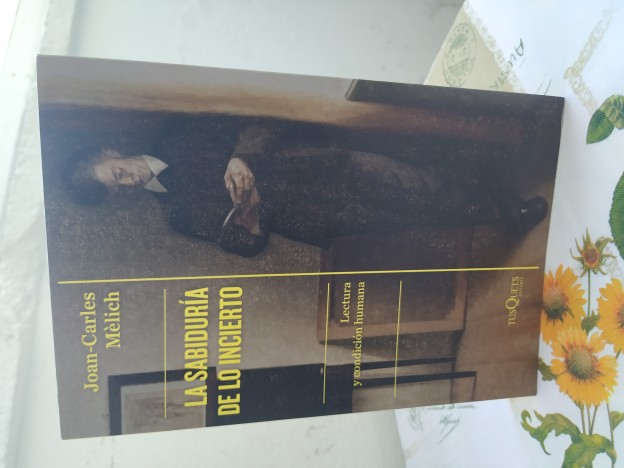

La sabiduría de lo incierto de Joan-Carles Mèlich (Barcelona, 1961), resulta más oportuno que nunca y me ha acompañado y amparado durante un mes y medio. Este conjunto de ensayos aborda muchos temas pero hay uno que me atañe en especial y es el que tiene que ver con la condición lectora, porque desde 2006 voy leyendo públicamente y vertiendo en este espacio web mi parecer sobre los libros que leo, construyendo así mi particular autobiografía de papel. Un camino que echando la vista atrás no sé si tiene el aspecto de una linea recta que asciende o desciende o de un círculo que va expandiéndose. Lo único que tengo claro es que cuando uno lee de forma compulsiva, con este tesón es porque esa actividad atiende a una pasión, a una necesidad que no se puede desatender. La lectura se convierte entonces en una constante vital. Y al igual que el corazón late sin hacerse preguntas el lector lee entonces irremediablemente para hacer más grande la herida, más inmensa la sed, más densa su zozobra.

Mucho escribe aquí Mèlich sobre el acto de leer, leer sobre el libro, porque leer sobre un dispositivo electrónico no es leer, y es algo que comparto, porque yo el libro necesito tenerlo entre las manos y exprimirlo como un limón, hollarlo con el lápiz, marcarlo, estrecharlo contra el pecho o tirarlo al contenedor de papel si lo estimo conveniente. Leer aquí va asociado a la incertidumbre, a la duda, al desasosiego. No son los textos que aquí se citan libros de autoayuda, aquí lo interesante son más las preguntas que las respuestas, porque leer es abrir una grieta en nuestro yo, en nuestra identidad, en la herencia recibida, en la gramática con la que venimos bajo el brazo, todo ese determinismo que nos cerca (y aquí remitiría a Breve elogio de la errancia). Leer es desafiarnos a nosotros mismos, buscar la alteridad, otros relatos distintos a nuestro yo, no tanto para confortarnos como para conformarnos.

Los autores que Mèlich maneja, en entre otros muchos, son Cervantes y El Quijote, Flaubert y Madame Bovary, Kafka y La transformación, Nietzsche y Así habló Zaratustra, Cartarescu y Solenoide, Virginia Woolf y Las olas, Samuel Beckett y Esperando a Godot, Dostoievski y Los hermanos Karamazov, Descartes y El discurso del método, Freud y El malestar en la cultura, Jorge Semprún y La escritura y la vida…

Estos autores no están para complacernos, la lectura de estos libros venerables (prefiere el autor esta denominación a la de clásicos) es posible que nos causen asombro, perplejidad, vértigo, incomprensión, aquello que al final creo que anda buscando todo lector que quiera seguir explorando los límites de su naturaleza. No, por tanto, la senda fácil de las respuestas de manual, las tramas previsibles, sino aquella lectura que va sembrando en nuestro ser finito la desazón, el desasosiego, la incertidumbre, la extrañeza, la semilla de la transformación, porque además de la condición lectora otro asunto clave en este libro es la metafísica, aquella que entiende el ser como algo inmutable, ajeno al devenir del tiempo, cuando precisamente lo que este libro nos pone a los ojos del entendimiento, capítulo a capítulo y hasta que cae el Telón (no de acero afortunadamente) es precisamente nuestra finitud, nuestra condición mortal, porque todos somos alimento para Saturno, somos el tiempo que nos queda, y es más fácil dejarse cegar por la luz blanquecina, por las respuestas balsámicas, que por la sombra en la que anida la duda, la interpretación, la incomprensión, el no saber, el viaje y no el final, el durante y no la resolución, el papel en blanco y no el examen de diez.

Mèlich está más interesado en la ética que en la metafísica, no le interesa el origen, por qué estamos aquí, sino para qué estamos aquí y ahí la ética regula nuestra forma de ser, de relacionarnos, de habitar en el mundo y todo esto me recuerda a un libro maravilloso que leí hace un tiempo, La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad de Esquirol, el cual creo recordar que mentaba al filósofo lituano Levinas, que aquí también hace acto de presencia con su filosofía de la condición lectora, para quien el ser humano es un homo legens, y leer, una experiencia ética.

Habla Mèlich de la pedagogía actual en el capítulo La huella de los profesores en la que el profesor pierde presencia en el aula en favor de las nuevas tecnologías, cuando precisamente más allá de los contenidos que se pueden obtener de otras muchas maneras, lo que se está perdiendo es lo valioso que le ofrece al alumno una clase física, presencial, cuando el profesor habla y le tiembla la voz (no es un autómata), y se crea un atmósfera, que tiene que ver con el timbre de voz, la cadencia, y se evidencia la paciencia, la sensibilidad, la confianza del docente para con el alumno. Todo esto parece ir quedando poco a poco arrumbado. De la misma manera se recela de la lectura canónica, en la que alumno ha de leer e interesante lo leído de acuerdo a la interpretación canónica, algo que vulnera el acto de leer, que ha de implicar la particular interpretación que el lector extraiga de dicha lectura. Afirma el autor que se lee poco, y si se lee es para un fin, como la investigación, pero no hay la actitud que se requiere, pues no se debe leer bajo presión, pautado el leer por un horario, un objetivo, sino que hay que leer no bajo el yugo de cronos sino al amparo del kairós, buscando ese tiempo oportuno, justo, preciso, en el que la lectura toma posesión de ti y te hace mella y te traspasa o te coloniza e inclusa te transforma.

Tengo muy presentes libros nada superfluos que son objeto de frecuentas relecturas, como las Cartas a Lucilio de Séneca, los Ensayos de Montaigne y sé que tendré también muy presente en el futuro estos ensayos de Mèlich cuando las fuerzas me flaqueen y quiera recuperar mi certeza y confianza en lo incierto. Agradezco también que su lectura, además de hacerme mucho más llevadero (entendiéndolo como un continuo acicate intelectual) lo que llevamos de confinamiento, me haya estimulado a querer leer libros que tenía en casa desatendidos como Así habló Zaratustra, Los muertos, Las olas, El malestar en la cultura o El castillo.

Tusquets. 2019. 440 páginas