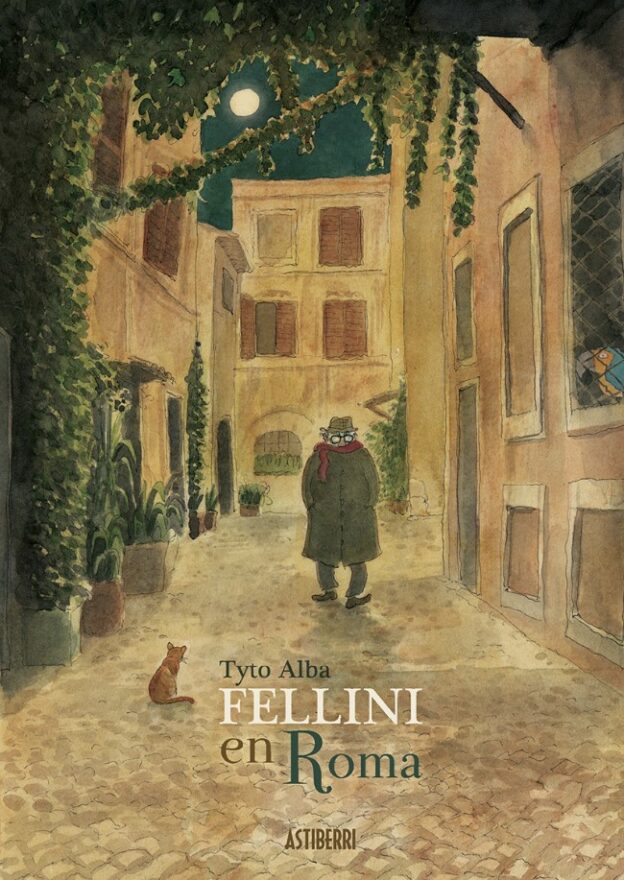

Entre el sueño y la vigilia Fellini sale a caminar de noche por las calles de Roma, la ciudad eterna, también un incomparable escenario, una obra de arte. Ver Roma era un espectáculo. Camina Fellini hacia la plaza de España y recuerda. Caminar por la ciudad le servía para desentrañar sus misterios y conocerla a fondo. Roma es para Fellini la Gran Madre, la que le ofrece una sensación de paz y tranquilidad, en la placenta urbana.

Vemos a Fellini principiándose en el mundo del arte, decorando escaparates. Más tarde como caricaturista. En aquel entonces el cine no le preocupaba ni ocupaba. Su objetivo era entrar en la plantilla de la revista caricaturesca Marc´Aurelio. Y a fe que lo conseguirá, codeándose con los que habían sido sus ídolos.

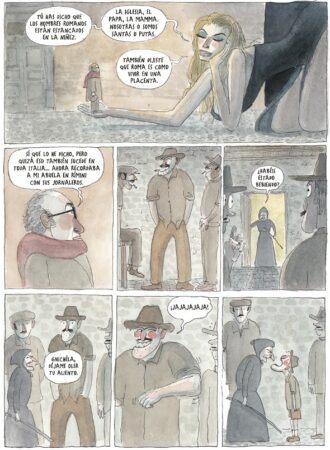

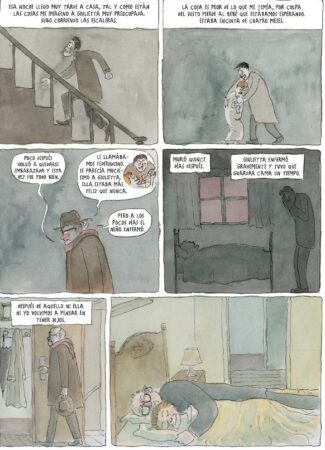

Conocerá en la calle a Giulietta que trabaja en una compañía de trabajo cómico. Tras la boda y estando Giulietta embarazada a Fellini lo intercepta un camión de alemanes y se lo quieren llevar. Logra escapar y al llegar a casa, a causa del susto, Giulietta pierde al niño. Después tienen otro niño que fallece a los pocos días.

Haciendo caricaturas Fellini conoce a Rossellini y así entra el amor al cine en su vida. Rossellini un buen día se fuga, sin avisar a Anna Magnani. Hecho que Giulietta reprueba. Giulietta no es la mujer monumental, como la Diosa Ekberg, que tanto gusta a Fellini. Giulietta estaba a medio camino entre Santa Rita y Mickey Mouse. Fellini le pone los cuernos y trata de hacer con ello una película. Giulietta logra hacerle cambiar de parecer.

Tyto Alba

En los sueños comparecen Dalí, evoca sus paseos por la Villa Médici, una desafortunada visita de Ingmar Bergman, Dick Tracy (¡Cien veces más hermoso que la mejor película americana de Gánsteres), las historietas del Corriere dei Piccoli, la llegada del circo, el mito de los opuestos: el clown blanco y El augusto, los paseos con Passolini, su encuentro con el Papa Juan XXIII. Un texto que culmina con la primera palabra que decimos al llegar e irnos: ¡Mamma!

Las acuarelas de Tyto Alba, muestran una ciudad deslumbrante y luminosa, que invita a ser recorrida. Las anécdotas que refiere Fellini permite acercarnos a su universo, más humano que fílmico, en una sucinta biografía preñada de humanidad y sensibilidad, en la que los dibujos y el guion de Tyto alcanzan un perfecto equilibrio.

Muy bueno.

Fellini en Roma

Tyto Alba

Astiberri Ediciones

2017

80 páginas

Tyto Alba en Devaneos| La Vida