Hace un año, también durante la pandemia, en el confinamiento, leí con fruición el espléndido ensayo La sabiduría de lo incierto de Joan-Carles Mèlich, que ahora ha publicado La fragilidad del mundo, ensayo escrito durante la pandemia, donde aborda cuestiones tan interesantes como la seducción de la técnica, el imperio de la prisa, la ceremonia del adiós, los sistemas simbólicos, o la razón desvalida. Muchas cosas interesantes hay en el libro de Mèlich, que ha quedado marcado con un buen número de párrafos subrayados, que a continuación, en buena medida, reproduzco.

De nuevo frente a la metafísica, la cual parece tener todo muy claro, el autor se decanta por la razón desvalida, bajo el presupuesto de que nuestra naturaleza es vulnerable, contingente, finita.

La pregunta que toca hacerse es cómo habitar hoy en el mundo. Un mundo acelerado, cuyo nuevo dios es la tecnología. La lógica que está colonizando el mundo es la lógica de la prisa y de la novedad, en la que lo existencial es un valor a la baja. El mundo reducido a una pantalla fría y parpadeante. Un mundo en el que las cosas solo se diferencian por su precio.

Habitar el mundo significa hoy aprender a vivir en la duda, el sinsentido, en la inquietud y la extrañeza […] la felicidad es una felicidad en la infelicidad, afirma el autor.

Hay una ruptura entre el lenguaje y el mundo. Lo más importante de la existencia es el sentido. El desempalabramiento abre las puertas al vacío.

Para el autor la pérdida del mundo se percibe en una pérdida del tiempo, que se concreta en una triple crisis de la temporalidad: la del pasado o de la memoria, negando la conservación. La del presente o del instante, negando el momento y menospreciando el presente, y la del futuro o de la novedad, negando lo nuevo, cuando solo desde lo nuevo el mundo tiene misterio, y ese misterio es uno de los aspectos básicos del sentido.

Los sistemas simbólicos encaminados a evitar que nos sintamos desvalidos e inquietos, tratan de impedir que aparezcan formas de fragmentación que el autor entiende como estados de ánimo: angustia (cuando surge la existencia aparece como un absurdo radical, angustia combatida hoy a través de la ligereza), melancolía (entendida como una tristeza infinita, como un abismo de tristeza) y pánico (visualizado como una desintegración de la masa dentro de la masa). Ineludibles estos estados si queremos habitar la fragilidad del mundo.

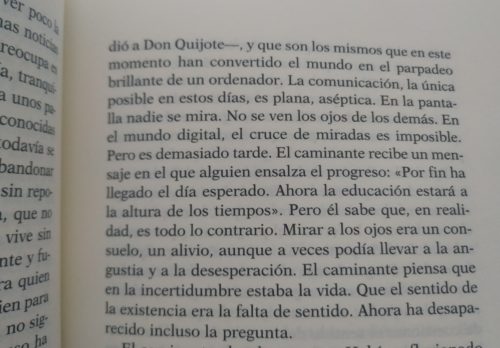

El autor cree que en la incertidumbre está la vida. El sentido de la existencia era la falta de sentido. Ahora ha desaparecido incluso la pregunta. Y afirma que la metafísica no solo no ha comprendido la condición humana, la ha pervertido.

La importancia del pensamiento literario, poético, musical, artístico, la literatura tanto como el arte, intentan captar lo que ni la ciencia ni la metafísica han conseguido: lo real es su devenir.

La razón desvalida es la razón corpórea o poética, aquella que duda y titubea, que no ha superado el estado de provisionalidad. Una razón desvalida que necesita del lenguaje metafórico para sobrevivir. Una razón desvalida está atenta a la genealogía. Sabe que todo lo que es ha llegado a ser y que, precisamente por eso, puede también dejar de serlo. Una razón desvalida sabe que para ver de nuevo el mundo es necesaria una ética de la vergüenza.

Para el autor en Occidente distintas formas de sistemas simbólicos colonizan el mundo, eliminan la disonancia, el vértigo de la fragmentación. Son tres: la forma teológica, la política, y la económica.

Textos como Castellio contra Calvino, o Los hermanos Karamázov, nos previenen de la peligrosidad de fundamentar lo político en lo teológico.

En la política tanto como en lo social se anda siempre buscando un fundamento legitimador, porque a los seres humanos no les basta con lo legal, además necesitan lo legítimo para poder tranquilizar sus conciencias; y lo legítimo habita “en las alturas”.

Por su parte el triunfo de la lógica de lo económico (la lógica del coste-beneficio y el circuito dar-recibir-devolver) ha provocado la pobreza del mundo, su falta de vibración y de cordialidad.

Para el autor la tecnología no es un poder prescriptivo, normativo, sino una seducción que guía la existencia. La consecuencia más evidente de la matematización y de la digitalización es una inevitable pérdida del mundo. Una pérdida que no se concibe como tal. Una lógica que trata de no dejar nada al azar, la lógica de lo útil, lo pragmático, la velocidad, la prisa, el dato y la evidencia. La gramática y la tradición son menospreciadas. Una lógica en la que la conservación es intolerable, en cambio la innovación es sacralizada. El ideal tecnológico es el de la vida eterna. La lógica de la técnica es ajena a la caricia, el llanto, el abrazo, el silencio y el fracaso.

El imperio de la prisa nos lleva a una situación paradójica. Hacer todo mucho más rápido nos llevaría a tener mucho más tiempo libre. No es así. Vivimos como víctimas del huso horario convertido en yugo, apremiados por la aceleración, donde no tomamos conciencia del tiempo, de la duración, pues vamos sumando vivencias sin ganar en experiencia o sabiduría.

La pandemia ha afectado sustancialmente la forma (o incluso la imposibilidad) de despedirnos de nuestros seres queridos. Un capítulo va dedicado a este asunto titulado, La ceremonia del adiós. La manera en la que afrontamos nuestra muerte y la de los demás, propicia hablar del duelo, la pérdida, la ausencia, la compasión (acompañar en el sufrimiento). Habitar el mundo exige la existencia de rituales, ritos que adquieren una dimensión terapéutica imprescindible para poder hacer frente al drama de la muerte y seguir adelante en el camino de la existencia. Ritos como el acompañamiento, el duelo, el luto, el enterramiento y la tumba.

La muerte nos sitúa frente al vacío, a la desesperación. El sentido del mundo es el sinsentido, el único sentido al alcance de los seres finitos.

Y si el Ulises de Joyce acaba con un sí, está reseña, bajo la ética del agradecimiento, concluye con un gracias.