Archivo de la categoría: Editorial Elba

Viaje a Grecia (Mario Praz)

A mi paso por la santanderina librería Gil, hace un par de semanas, habida cuenta de que se avecinaban meses sedentarios, opté por hacerme con dos libros de viajes. Uno fue Viaje a Grecia de Mario Praz (1896-1982), editado por Elba, con traducción José Ramón Monreal; autor del que nada había leído hasta el momento.

El título es claro y directo, las palabras de Mario también. No encarece el autor, como sucede en otros libros que he leído, ya sean de María Belmonte o Vicente Valero, la tierra que pisa, sino que juzga lo que ve sin muchas contemplaciones y ninguna complacencia. Y el texto me recuerda, en su espíritu, a Un invierno en Mallorca de George Sand y Un viaje a Italia, de Guido Ceronetti.

Mario no se corta un pelo y así, a pesar de confesar que los occidentales llevamos Grecia en el alma, no deja de soltar unas cuantas invectivas sobre el retraso del país, lo mal comunicado que está, y la pobreza palpable que ve en su trayecto por Candia, Cnosos, Festo, Atenas, Argólida, etc.

Un recorrido el suyo breve, donde el viajero va registrando pensamientos a vuelapluma. La manera tan viva de narrar de Mario es un disfrute. Recurre a comparar y establecer correspondencias; un juego que explicita su acervo cultural y gana al lector por esa parte. No se relaciona Mario apenas con nadie y los humanos parecen sobrarle, así que los inexistentes diálogos ceden ante las largas y voluptuosas descripciones, centradas en la flora, la geografía, las aves, los cielos, el color del agua y, por supuesto, en cuestiones artísticas.

El viaje lo hace Mario en tren (un tren chispita que recorre 90 kilómetros en seis horas), en barco (surcando mares embravecidos), a pata (experimentando el horror alpino) y en avión (de vuelta a Italia). De esta manera su texto se nutre desde distintas perspectivas. Así, cuando viaje en avión, sobrevuela Ítaca, la desembocadura del Aqueronte, los meandros del Cocito. Es imposible que en su viaje no comparezcan las palabras de Byron, los mitos griegos, la poesía de Píndaro y es hilarante leer cómo despacha su visita a Candia, a cuenta de Arthur Evans y de su labor de restauración y encarecimiento de la cultura Minoica. Una labor arqueológica y de restauración pródiga en imaginación, sin hacerle ascos para ello al acero o el cemento. Praz se pregunta si este mundo minoico que Evans crea en torno a sí no es una farsa. También se permite algún chiste, a costa de Helena, cuando recala en una taberna llamada La bella Helena y retomando la obra fáustica de Marlowe, se pregunte: ¿Éste fue el rostro que lanzó a la guerra a mil naves?

El viaje lo hizo Praz en 1931 y es evidente que Grecia ha cambiado, también sus gentes y, por ejemplo, el paludismo, que menudea en la narración, ya ha sido superado. De todos modos, si algún día consigo visitar Grecia, llevaré conmigo este libro. Sé que será una magnífica compañía.

Viaje a Italia

Mario Praz

Elba Editorial

Traducción de José Ramón Monreal

2024

112 páginas

Epílogo Marcello Staglieno

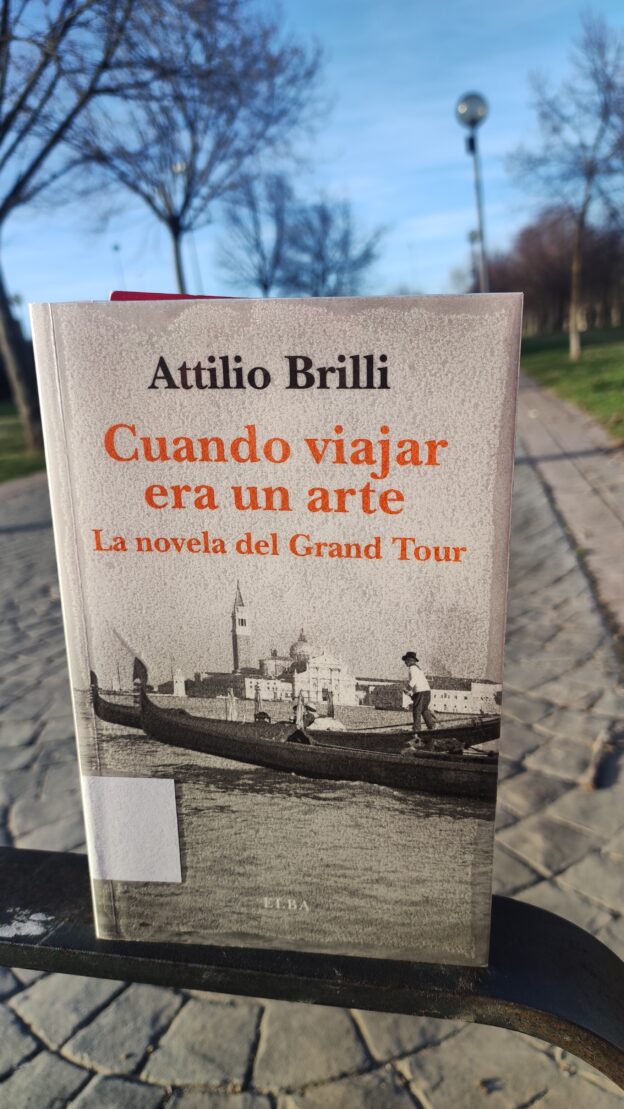

Cuando viajar era un arte. La novela del Grand Tour (Attilio Brilli)

En la conclusión leo: Los libros de viaje, según Lévi-Strauss, crean la ilusión de algo que ya no existe, pero que quisiéramos que existiera todavía.

Se pregunta Attilio Brilli si es posible hoy hablar del arte del viaje. No, no es posible. Por eso este ensayo de Attilio, o la lectura de otros libros como el estupendo Peregrinos de la belleza, viajeros por Italia y Grecia, de María Belmonte, evocan lo ya pasado, en este caso poniendo Attilio el foco en el Grand Tour, aquel gran viaje llevado a cabo entre los siglos XVII y XIX por aristócratas, burgueses, por gente acaudalada.

El viaje implicaba una minuciosa organización previa, el manejo de un sinfín de guías, planos, mapas del terreno a recorrer, la oportuna elección de la caravana (asimismo del postigón, el correo, el cochero), del personal a su servicio (cocineros, peluqueros, preceptores…), de los lugares de pernocta (casas de postas, pensiones, hoteles, posadas, habitaciones de huéspedes…), de la ubicación de las aduanas (con aduaneros, que tal como se nos refiere por algunos viajeros de la época en sus Diarios, no son de su gusto por su tendencia de estos a la corrupción), de la documentación necesaria (pasaportes, certificados sanitarios, cartas de crédito…).

En cuanto al equipaje, los hay austeros (que van con lo puesto y viajan a pie) y los que llevan toda la parafernalia imaginable: baúles, maletas, baúles cama, percheros, sombrereros…

Las formas de viajar pueden ser por tierra, en donde se nos refieren situaciones a veces peligrosas por desfiladeros y quebradas, en terrenos montañosos, al cruzar los Alpes; o bien travesías en barco. En todo caso, los viajeros se veían sometidos a las inclemencias meteorológicas, al balanceo en las caravanas o embarcaciones, con jornadas a menudo extenuantes. Se refiere algún que otro crimen, pero no parece ser lo habitual, ni nada que preocupase a esta clase de viajeros. Para muchos de los cuales, si eran jóvenes, el Grand Tour venía a ser como el epílogo a su educación sentimental, al abrírseles la posibilidad de entrar en contacto con lo foráneo, de conocer los vestigios de otras civilizaciones, y yéndonos al presente: el conocer el espíritu de los países y sus costumbres, si han de atenerse a lo indicado por Montaigne.

Si bien, leyendo a Attilio parece que unos viajeros van siguiendo los pasos de los otros. Es clave por tanto recurrir a toda la bibliografía existente en el momento de hacer el viaje (algunos libros ineludibles son Nouveau Voyage d´Italia, de Misson; Viaje sentimental por Francia e Italia, de Sterne, o Boswell on The Grand Tour; aunque el número de obras que maneja Attilio para su ensayo es muy extensa, y los numerosos párrafos ajenos e insertos en el ensayo, lo hacen muy interesante, al darle el color del folclore y los prejuicios y la variedad de la anécdota). Al ser el viaje fruto de una minuciosa planificación, dejando pocas cosas al azar, no parece que hubiera espacio para la espontaneidad, y el viaje pareciera consistir en hacer lo mismo que otros antes ya habían hecho y documentado.

Hoy que no existe el viajero, sino el turista (recomiendo leer el artículo Provincianos y cosmopolitas de Rafael Argullol, donde daba cuenta de ese Viajar mucho sin llegar a conocer nada), sucede algo parecido. Con las listas de qué ver en cada ciudad, o qué ver si solo vas a estar un día, o tres en un determinado sitio. De esta manera la posibilidad de perderse, extraviarse, errar, queda abolida, y el viaje adopta el aspecto de una formula matemática.

Cuando viajar era un arte. La novela del Grand Tour

Attilio Brilli

Traducción de José Ramón Monreal

Editorial Elba

2021

252 páginas

Lecturas 2023

Esta es la relación de las lecturas que he llevado a cabo este año (faltan de añadir algunas otras que están en curso). Lecturas de novelas, ensayos, relatos, cómic, biografías, poesía y teatro. Alrededor de un centón de obras de más de treinta y cinco editoriales. Las notas a la lectura de las obras pueden leerse en el blog.

Abecedé (Juan Pablo Fuentes; Ediciones Letraheridas)

Vanas repeticiones del olvido (Eusebio Calonge; Pepitas de Calabaza)

Hojas rojas (Can Xue; Traducción Belén Cuadra; Aristas Martínez)

El refugio (Manuel Fernández Labrada; Eutelequia Editorial)

La estación del pantano (Yuri Herrera; Periférica)

Nací (Georges Perez; Traducción Diego Guerrero; Abada Editores)

Herencias del invierno. Cuentos de Navidad (Pablo Andrés Escapa; Páginas de Espuma)

Cándido o el optimismo (Voltaire; Traducción Mauro Armiño; Austral)

Viaje de invierno (Manuel Fernández Labrada; Bukok)

Quienes se marchan de Omelas (Ursula K. Leguin; Traducción Maite Fernández; Nórdica)

El modelador de la historia (J. Casri; Piel de Zapa)

Dama de Porto Pim (Antonio Tabucchi; Traducción Carmen Artal Rodríguez; Anagrama)

El hombre que perdió la cabeza (Robert Walser; Traducción Juan de Sola; Las afueras)

Cacería de niños (Taeko Kono; Traducción Hugo Salas; La Bestia Equilátera)

Space invaders (Nona Fernández, Editorial Minúscula)

El necrófilo (Gabrielle Wittkop; Traducción Lydia Vázquez Jiménez; Cabaret Voltaire)

Las mujeres de Héctor (Adelaida García Morales; Anagrama)

El caballo de Lord Byron (Vanesa Pérez-Sauquillo; Siruela)

La ética del paseante, y otras razones para la esperanza (Luis Alfonso Iglesias Huelga; Alfabeto)

Santander, 1936 (Álvaro Pombo; Anagrama)