El suicidio es un tema muy presente en estos Devaneos librescos. Recientemente releía Los bosques de Upsala de Álvaro Colomer, novela cuya protagonista era una mujer que había intentado suicidarse o Sebas Yerri, retrato de un suicida de F. L. Chivite. Anteriormente leí Mi suicidio de Henri Roorda, Suicidio de Levé, Los suicidas de Di Benedetto, Fin de poema de Juan Tallón, cuyos protagonistas eran poetas suicidas o Saturno de Halfon, que recogía también un buen número de escritores suicidas. En su última novela 8.38, Luis Rodríguez, la dedica a un porrón de escritores que se han suicidado Y su protagonista, Luis Rodríguez también se suicida, o ese parece. Así las cosas, ¿que sentido tiene leer el libro de Toni Montesinos?. Lo tiene, y mucho, porque Montesinos aborda aquí el suicidio desde un punto de vista histórico, sociológico, etnológico, y por tanto su lectura nos sitúa me allá de los archiconocidos suicidios de Virginia Woolf, Pizarnik, Pavese, Zweig, etcétera.

El presente libro se publicó en 2005 (March Editor) y ahora lo recupera, en nuestro beneficio, Ápeiron ediciones, revisado y ampliado por el autor. Lo interesante del libro es la ambición del autor al tratar de darle al suicidio una idea de conjunto, de totalidad, trascendiendo lo anecdótico (muy a menudo alimentado por el morbo) registrando a través de una labor investigadora las circunstancias de aquellos escritores que decidieron suicidarse a lo largo de la historia desde el principio de los tiempos, las circunstancias sociales, cómo era visto y aceptado o censurado el suicidio en cada época, en los distintos continentes, en función de cuál fuese la religión imperante o cuál era el punto de vista sobre el asunto de filósofos como Kant o Schopenhauer, por ejemplo.

El libro se cierra con una abundante bibliografía, una sección anterior, como apéndice titulada Modus Moriendi, donde se clasifica la manera en la que cada cual tuvo a bien suicidarse: envenenamiento, armas de fuego, arma blanca, asfixia, precipitación, ahorcamiento, estrangulación, consunción, alcoholismo, drogas, suicidio accidentado, suicidio desconocido, en la vía del tren, fuego, en coche, etc, e incluso suicidios frustrados.

Hay también una Cronología del suicidio literario y filosófico empezando en el siglo I.V a.C. y acabando en 2008 con el suicidio de David Foster Wallace. Ahí echo en falta, en 2007, la presencia de Édouard Levé.

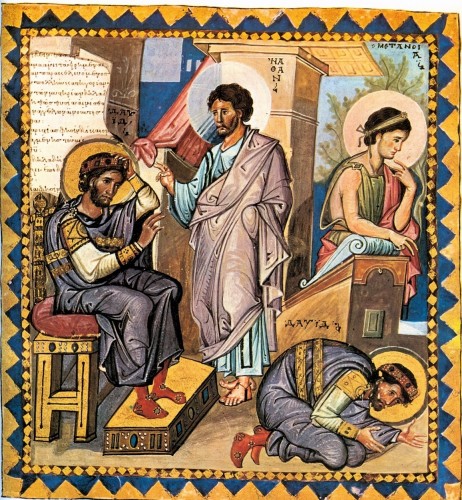

El ensayo propiamente dicho, apéndices aparte, son unas 70 páginas, en las que Montesinos nos brinda un apasionante recorrido por la historia desde los pueblos bárbaros pasando por la antigüedad grecolatina, la edad media, el Renacimiento y barroco la Ilustración del siglo XX (un siglo con abundantes escritores suicidas, un suicidio que aparecía también en múltiples obras de Jack London, Baroja, Rilke, etc; resulta muy interesante la selección de fragmentos de novelas o relatos, como La soga de Poe, o The Mayor of Casterbridge de Tom Hardy), el triunfante tedio, el exilio como consecuencia de las guerras, el exilio del suicida (pensemos en Zweig, Benjamin), el suicidio existencialista (Sartre, Heidegger) y la impaciencia suicida, el gran impaciente del título, que toma su nombre de los versos de Jorge Guillén:

¿No nos importa la existencia?/ El suicida, gran impaciente,/ Con un gran celo innecesario/ Da a su fin valor de simiente/ ¡Qué importancia cobra la vida¡

Ápeirón Ediciones. 2019. 217 páginas

Toni Montesinos en Devaneos