Cuando Vila-Matas piensa en Sebald habla de su prosa brumosa y compacta, donde el autor (prosiguiendo con Pitol) disuelve las fronteras entre los géneros, haciendo que desaparezcan los índices y los textos consisten en fragmentos unidos por una estructura de unidad perfecta; una prosa a cuerpo descubierto, la prosa del nuevo siglo.

En su última novela, Europa Automatiek, Crusat reflexionaba sobre Europa con un texto mixtura de novela y ensayo. Para seguir abundando en la idea de Europa en estos ensayos Crusat recurre ahora a la figura de Sebald, el escritor que camina, observa y escribe, cuya poética deambulatoria, según Crusat, fundó una ética de la miniatura, la pequeñez y lo inadvertido, que representa también una ética literaria: al contemplar una imagen durante un buen tiempo, ciertas cosas emergen.

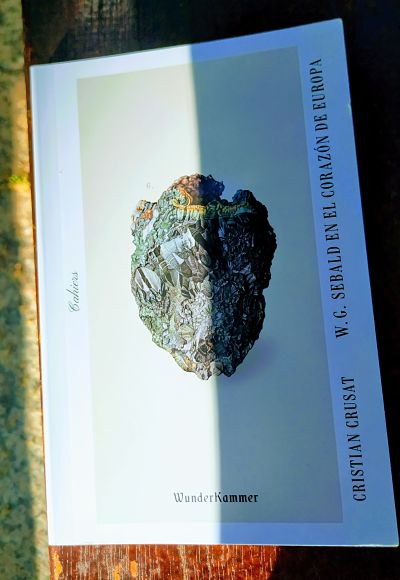

No sabemos si el corazón de Europa es un mineral como el de la portada del libro; mineral suma de otros minerales. Algo complejo, proteico (o polifacético), una amalgama de múltiples nacionalidades, religiones, creencias, y si existe para todos los que pisamos el suelo europeo un sueño, o siendo más prácticos, un proyecto en común. Se habla de Bosnia, y vimos atónitos cómo una limpieza étnica fue posible en el corazón de Europa hace menos de tres décadas. Viendo el documental de Anna Armengol, This is Bosnia: L’altra cara d’Europa, es evidente que las heridas siguen abiertas en Bosnia 25 años después, el odio latente y pensando en la siguiente guerra, que se sucede inexorablemente cada 50 años. Si Bosnia, que arrastra las cicatrices de las divisiones religiosas, históricas y políticas europeas, y que le recuerda a Europa sus más profundas heridas, no se presenta a su cita con la historia, la próxima guerra le obligará a hacerlo. (Petar Ramadanović)

Al hilo de lo expuesto por Crusat cabe preguntarse cómo lidia Europa con el fantasma de los Balcanes. Si el sentimiento europeo no es acaso resentimiento inter-nos, cuando ante situaciones de crisis como los rescates europeos de hace diez años, o ahora ante una crisis sanitaria y económica las sensibilidades están a flor de piel y tardamos poco en ver volar los cuchillos, las invectivas, donde el Sur parece ser el patio de recreo de los países del Norte.

Crusat va provisto en su viaje de una abundante bibliografía: excelente materia prima, ahí Judt, Ferlosio, Kiš, Sloterdik, Innerarity, Chatwin, Améry, Auden, Citati, y un largo etcétera. Todo este compendio de citas ajenas son la columna vertebral de un texto poliédrico, fundamentalmente literario que con Sebald como estandarte trata de explicarse qué es Europa, qué surge de toda esa masa humana heterogénea, de ese sumatorio de nudos ferroviarios, de los frutos de una vida colectiva, sin dejar de lado aspectos como el predominio de la imagen y la desmemoria, tal que hoy a los jóvenes les encandila más el relato de un superviviente de un reality que el de un superviviente real de un campo de concentración nazi, quizás porque carecen de una viva vivida (y cada día menos vívida) como anunció Benjamin, a medida que las experiencias humanas son cada vez más pobres.

No hay aquí mirada panóptica sino mirada a ras de ojo, La Europa retratada por Sebald es una abigarrada e inconclusa (o tal vez inacabable) maqueta; mirada dirigida a las ruinas, toda vez que el siglo XX es el siglo de la destrucción y de la muerte a nivel industrial. Un siglo XX en el que se pasa de viajar en carro a volar al espacio, siglo plagado de inventos, que por la parte del atesoramiento y posterior coleccionismo se cifra en el nacimiento de los museos, las enciclopedias, los parques zoológicos, los Wunderkammern, una acumulación ingente, a veces interesada, que sirve así para clausurar el pasado.

Habla Crusat de Tabucchi y nos dice que éste confiesa sentirse más europeo que italiano. No sé si esto es extensible a la ciudadanía, ahora que las banderas nacionales ante la crisis surgen a borbotones, como los caracoles después de la lluvia, con la idea de que a más nación menos Europa. Si la CEE surgió a mediados del siglo XX como un dique para futuras guerras, avanzando luego en la unión económica y monetaria, no sé en qué punto se encuentra hoy la integración de los pueblos, o si esta es deseable, y hasta qué punto el sentimiento europeo no se ha desnaturalizado, a pesar de una mayor movilidad (mayoritariamente aérea) entre países, dejándolo todo en manos del mercado, el comercio y el turismo (un turismo sin viajeros).

Leer a Crusat es un viaje, un zigzagueo, una odisea bien iluminada, un relato deambulatorio vigoroso, sugestivo, emocionante, un transitar por los pliegues, un asombrarse ante el palimpsesto que nos presenta y las preguntas que nos invita a hacernos, y todo ello con una prosa porosa, sí, la del nuevo siglo.

WunderKummer. 2020. 144 páginas