¿Siguen los escritores hoy en día manteniendo entre ellos correspondencia epistolar? ¿Podemos considerar el envío de cartas, ante la presencia de whatsapps, correos electrónicos, redes sociales, como un anacronismo?

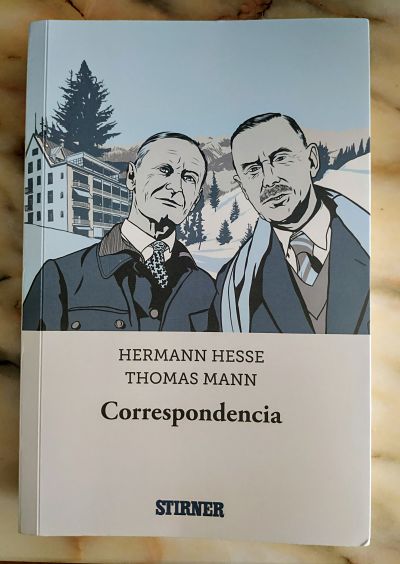

Stirner publica Correspondencia, la mantenida entre los dos premios Nobel, Thomas Mann (1875-1955) y Hermann Hesse (1877-1962) desde 1910 (la primera vez que estuvieron juntos fue en abril de 1904) hasta 1955 coincidiendo con la muerte de Thomas Mann.

Una correspondencia que a priori puede resultar al lector extraña, ya que desde fuera siempre se intentó por terceras partes contraponer la figura de un escritor con la del otro. De esta manera tanto Hesse como Mann públicamente se rendían admiración, loaban sus trabajos y mostraban su respeto y afecto mutuo, ya fuera reseñando uno los libros del otro, como alegrándose Mann a medida que Hesse cumple 60, 70 años y felicitándolo públicamente a través de la Neue Rundschau.

En la carta que Hesse envía a la mujer de Mann tras la muerte de éste, le escribe: no he vuelto a encontrar entre mi círculo otro ejemplo de camaradería tan intensa y duradera, tan leal y tan fructífera.

Ambos eran no obstante conscientes de sus diferencias. En sus últimos años Mann alaba la sabia y prudente paz del retiro de Hesse, mientras que Mann afirma haber abandonado su vida a una especie de disolución festiva.

Mann se presenta como el hombre burgués (Hesse vincula al espíritu burgués virtudes como son la aplicación, la paciencia, la perseverancia. Aunque serían los rasgos no burgueses de Mann los que acabarían ganando el corazón de Hesse, a saber, su noble ironía, su gran sentido de lo lúdico, su valor para exponer y afirmar sinceramente toda su problemática y, no en último termino, el placer que su temperamento artístico encuentra en el experimento y la aventura, en el juego con nuevas formas y medios artísticos, placer que ha dado lo mejor de sí mismo en el Faustus y en El elegido) que obtiene el reconocimiento de la crítica y el público prontamente (con 25 años escribió Los Buddenbrook), que puede vivir holgadamente de su escritura, que viaja mucho, y que ante la llegada de los nazis al poder decide abandonar Alemania, trasladándose primero Suiza y más tarde a los Estados Unidos, por un plazo de dieciséis años, desde 1934 hasta 1950.

Esta miseria y este sufrimiento habrán de recaer con mayor fuerza sobre la Alemania que es capaz de perpetrar tantos y tan monstruosos crímenes, escribe Mann.

En la correspondencia que mantiene con Hesse, buena parte de ella se dedica a lo literario, a dar su parecer sobre las obras que ambos se dan a leer. Hesse tenía la costumbre de leer junto a su mujer, tal que a Mann le arrecian los elogios por duplicado. Cunden las felicitaciones, se alegran de ver publicadas sus respectivas Obras Completas (Hesse se sorprende a sí mismo cuando se entera de que al llevarse a cabo una recopilación de su poesía para su publicación en un volumen esta arroja una cifra de 11.000 versos. Sus Obras Completas fueron publicadas en 1952 en seis tomos), se interesan por los proyectos que ambos tienen entre manos; Mann primero José y sus hermanos y luego Doktor Faustus. Hesse El libro de los abalorios. Estos dos últimos libros, en palabras de Mann, tenían similitudes que eran desconcertantes y hasta excesivas. Algo curioso porque ninguno había leído el libro del otro hasta que se publicaron casi a la vez.

Otro aspecto que menudea en las cartas más allá de la escritura tiene que ver con la comercialización de su obra, los Premios literarios recibidos, y en las cartas se habla de los derechos de autor, de su trato con las editoriales, de las ventas de sus libros, de cómo algunas de sus novelas están agotadas, del impacto que la llegada de los nazis al poder tuvo sobre la obra de algunos escritores que dejaron de publicarse o reeditarse como le sucedió a Hesse con El lobo estepario y otras obras suyas o cuya obra pasó a estar prohibida; todo aquello que tuviera que ver con los judíos, los comunistas y en definitiva todo lo que viniera de fuera de Alemania. Tras serle concedido a Carl von Ossietzky en 1936 el Premio Nobel de la Paz, Hitler prohibió a todos los alemanes que aceptasen el Premio Nobel.

Leerse uno al otro les brinda una compañía diferida. La amistad no dejó de ser para ellos un bálsamo, una vacuna contra la soledad, que les permitió arrostrar el desarraigo, el exilio interior:

Ante el caos que domina nuestra época y, en medio de tanta miseria, me consuela la idea de ser contemporáneo suyo, escribe Mann.

Thomas Mann y Hermann Hesse

En las cartas, otra constante son las continuas menciones a los achaques de salud de uno y otro. Sus visitas a los balnearios de Baden, aguas termales en Ragaz, en el caso de Mann, con toda clase de dolencias. Los problemas reumáticos, las dolencias en las articulaciones y en los ojos por parte de Hesse.

La vida va dejando muertos por el camino y sucesivos intercambios de pésames y ambos deben afrontar la pérdida de sus seres queridos, como la muerte por suicidio de uno de los hijos de Mann, Klaus Mann.

En 1949, cuando muere Adele, la hermana de Hesse, este le escribe a Mann:

Le ruego, eso sí, que no se moleste en enviarme un pésame; ya somos bastante mayores para saber a qué atenernos.

A pesar de haber obtenido el Nobel Mann también se ve necesitado del reconocimiento de la crítica y esto se aprecia en una de las notas de una carta dirigida a Max Rycher a cuenta de su reseña del Faustus. Al tratarse de una gran reseña Mann afirma que ya no podrán pasarle muchas cosas a su libro, por mucho que le llueva toda suerte de críticas y reparos no lograrán, pienso, hacer en él mucha mella.

Hesse se presenta a sí mismo como un ermitaño, que escribe sus libros alejado del mundanal ruido.

Reciba una vez más el saludo de un viejo individualista que no tiene intenciones de adaptarse a ninguna de las grandes maquinarias, le escribe en una carta a Gide.

Mi puesto se halla en esa dimensión del outsider neutro e imparcial donde uno es vapuleado y ridiculizado por ambos frentes, la derecha y la izquierda, y donde debo mostrar lo poco de humanismo y cristianismo que poseo […] la cuestión de quién me necesita, si las víctimas o los verdugos, está, para mí, decidida automáticamente […] Mi casa ha sido durante años un refugio para emigrantes de todo tipo y tengo una esposa cuyos últimos parientes fueron asesinados en Auschwitz. Bajo el signo de la política, del partido, el hombre no se siente ya obligado a seguir sentimientos y métodos, sino a obedecer solamente consignas partidistas y polémicas.

Aunque Hesse solía ser criticado a menudo en los periódicos por su vinculación con los bolcheviques o por cualquier otra cuestión, él prefirió no intervenir en estos medios:

Siempre he estado solo de paso en los diarios a cuya atmósfera pertenecen la lucha y la defensa rápida.

Cuarenta y cinco años, dos guerras mundiales por medio, es un periodo de tiempo muy dilatado, aquel en el que Hesse y Mann se cartearon, enviaron postales, telegramas, cultivaron con tesón y dedicación su amistad, avivando una llama que nunca se extinguió, alegrándose por los éxitos del otro, vindicando sus respectivas obras y su personalidades. Una lealtad, la suya, inquebrantable. Eso es lo que podemos apreciar si decidimos abordar la lectura de estas casi 400 amenísimas páginas de intercambio epistolar que nunca entró en bancarrota. Inexcusable a su vez la lectura del prólogo a cargo de Josep Maria Carandell.

Escribió Mann: A ambos nos fue dado el consuelo de los sueños, del juego, y de la forma, y de la inmortalidad, hemos de añadir.

Stirner. 2019. Prólogo de Josep Maria Carandell. Traducción de Juan José del Solar Bardelli. Traducción de la edición actualizada Laura Sánchez Ríos.

Lecturas periféricas:

Postdata (Simon Garfield)

Correspondencia (Stefan Zweig & Friderike)

Cartas a Lucilio (Séneca)

Cartas a un amigo alemán (Albert Camus)

Carta a una desconocida (Stefan Zweig)