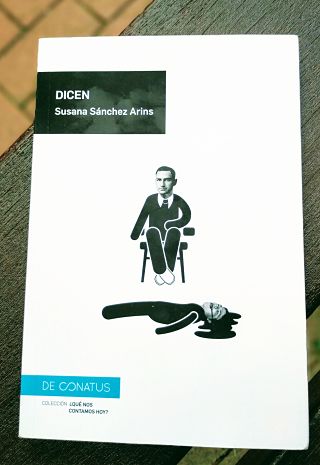

Hay unas voces primero apagadas, luego bajas, que forman un murmullo, aquel que coge forma cuando el cantante cede el micro al público, al pueblo, y éste canta y esa voz de muchas voces, pero ya una sola voz, clama y me recorre el espinazo tanto como lo ha hecho el libro Dicen de Susana Sánchez Arins (Vilagarcía de Arousa, 1974) publicado en la joven editorial De Conatus.

Dicen, digo que es un libro valiente, necesario, extraordinario, un artefacto narrativo sostenido por un ritmo salmódico, merced a una prosa poética de largo aliento, alcance y profundidad que echa mano también de canciones, poesías, refranes, secuencias de películas (ya sean de gangsters, del oeste…), humor e ironía, para ir hilvanando los recuerdos de todos los miembros familiares que orbitan en torno al hombre de la foto, que bien puede ser el Manuel de la novela, el tío falangista de la narradora y uno de los mayores represores los años posteriores al final de la guerra civil en Ribadumia y alrededores. Los ajusticiados, los represaliados en aquel entonces siguen hoy todavía con el miedo encima y prefieren olvidar. La autora ahí deviene una aguafiestas, porque la memoria bien podría ser la savia del árbol de la vida, aquel que se agostaría si uno decide olvidarse todo y de sí mismo.

La narradora con esta novela parece querer clavar una estaca en el corazón de la desmemoria para que esta muera y perdure así la memoria (que tiraría más de pan negro que de una magdalena), a fin de no olvidar lo que pasó en España después de la guerra civil, después de aquel glorioso alzamiento; en este país nuestro de santo y saña, paseíllo y cacería, en el que era menester cumplir los dictados del General Mola: debe ser sembrado el terror como grano de maíz. tenemos que dejar sensación de dominio eliminando sin inquietud de consciencia ni dudosa vacilación a todas aquellas personas que no piensen del mismo modo que nosotros. Dicho y hecho. Así las cunetas se sembrarían de cadáveres, de muertos asesinados Dios sabe dónde y por qué, que muchos curas locales luego se negarían a enterrar.

Parece que ciertos temas como el de la guerra civil española y la represión en la posguerra hubieran dado de sí en la novela ya todo lo que tenían que dar. Afortunadamente no es así. Susana Sánchez Arins de forma breve, precisa, poderosa y preciosa (la narración tiene algo magnético y uno se ve al leer frente a una hoguera que calienta más que ilumina, mientras se refiere una historia que te mantiene pegado y sientes cómo las mejillas se encienden, los ojos se humedecen, la sonrisa muere en una mueca, la rabia no pasa con la saliva) logra como los alpinistas que abren otras vías en su escalada, hacer con su narración lo propio sobre el papel, dándole otra vuelta de tuerca a la historia reciente (o no tan lejana), acercándonosla, haciéndonosla sentir más vivamente y en esencia.

De Conatus. 174 páginas. 2019. Título original: Seique. Traducción: Susana Sánchez Arins.

Lecturas periféricas: Antonio Benaiges. El maestro que prometió el mar