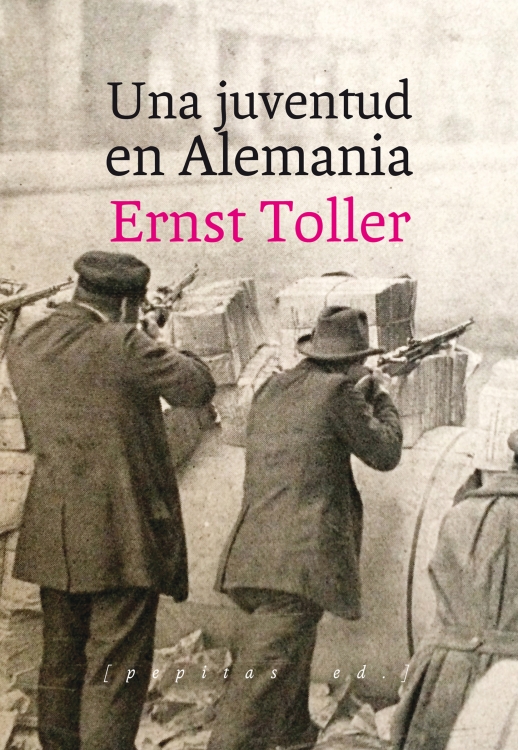

“En este libro no habrán de ser objeto de embellecimiento los defectos y las culpas, los fallos y las insuficiencias, propios o ajenos. Para ser honesto, hay que saber. Para ser valiente, hay que comprender. Para ser justo no es lícito olvidar. Cuando la barbarie aplasta bajo su yugo hay que luchar, no puedo uno permitirse el permanecer callado. Quien calle en un época como esta traiciona su misión humana”.

En el día de la quema de mis libros en Alemania.

Aquellos que detestan la Historia porque la consideran farragosa o aburrida, haría bien leyendo esta muy interesante y amena novela autobiográfica de Ernst Toller pródiga en aventuras y desventuras. En ella no encontrará el lector un aluvión de fechas y cifras, además, el tesauro bélico-militar se exprime al mínimo.

Toller no habla de oídas, sino de vividas. Nació en Samotschin (provincia polaca entonces del Imperio Alemán) en 1893, biznieto del único judío de esa localidad y se quitó la vida, colgándose, en un hotel durante los albores de la segunda guerra mundial, en 1939. Toller ya en su niñez vio cómo el ser humano era capaz de lo peor; dejar, por ejemplo, morir a una persona, porque nadie quiso hacerse cargo de él; fronteras como limbo y la muerte como resultado. Algo que le removerá de tal manera que le lleva a escribir (pasión por las letras que convirtieron a Toller en poeta y dramaturgo) al periódico local criticando tan vil proceder por parte de las autoridades.

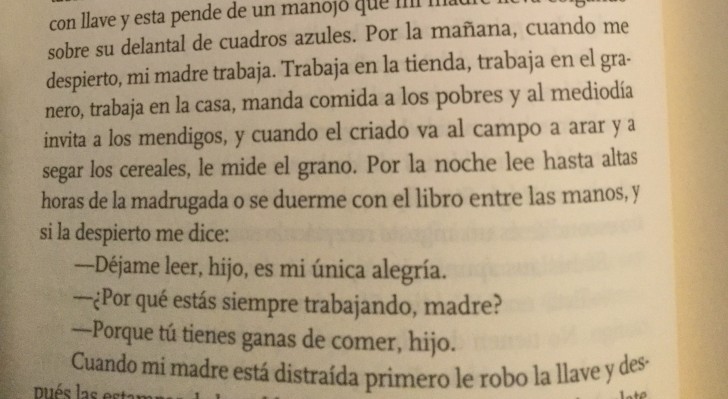

Una pasión por los libros que seguramente le vendría por la vía maternal.

El padre de Toller era concejal y las ganas de venganza del alcalde no pasaron a mayores. Toller en su niñez no ve polacos y alemanes -relaciones muy tirantes, donde caben toda clase de agravios, ofensas e insultos-, ve personas. Así entiende la humanidad de crío y así la sigue viendo cuando participa en la Primera Guerra Mundial y considera los muertos, no como alemanes o franceses -cada ejército cumpliendo las órdenes recibidas- como una pérdida irreparable, que destrozará cada familia que pierde un hijo, y esa experiencia que vive en el frente, en las trincheras, la visión de los cuerpos eviscerados y mutilados, la sangre anegando el terreno, el alto mando acuartelado viviendo a cuerpo de rey, lo afianzan en sus convicciones de que toda guerra, sustrayéndola a toda clase de heroísmo, es un fracaso, un desastre, una pérdida cuantiosa de vidas humanas baldía, pues como dijo Píndaro, “Dulce es la guerra para quienes no lo han vivido”. Toller la vivió, la sufrió, la aborreció y la criticó, pasando a ser considerado por los que defendían la intervención de Alemania en la guerra de antipatriota.

Toller logra que lo aparten del frente, tras pasar por la cárcel y por un centro de salud mental y pasará a la reserva y comenzará entonces otra lucha, su lucha política ligado a la izquierda revolucionaria (pero exenta siempre de cualquier derramamiento de sangre) arengando (paradójicamente) a las masas a hacerse pacifistas, a que estas vean que la guerra solo conlleva destrucción y hambrunas, un discurso muy parecido al de Otto y Elise Hampel, como quedó recogido en las cartas que Otto escribía y dejaba en distintos inmuebles berlinés durante el apogeo de Hitler, con el pueblo alemán inmerso en La Segunda Guerra Mundial, recogido en el muy recomendable documental Solos ante Hitler. Que por otra parte confirma que la humanidad tiene memoria de pez (quizás como arma (de destrucción masiva) defensiva, si hacemos caso a lo que nos decía Julio Ribeyro en sus Prosas apátridas, a saber «El hombre no puede al mismo tiempo enterarse de la historia y hacerla, pues la vida se edifica sobre la destrucción de la memoria”. “Como somos imperfectos, nuestra memoria es imperfecta y sólo nos restituye aquello que no puede destruirnos») y no tarda mucho en dejarse engatusar por el populista de turno. Ya empezamos a escuchar Trumpetas de guerra.

Toller critica la postura alemana en la guerra, una guerra que beneficia a los señores del acero y golpea y empobrece al pueblo alemán, crítica esa ansia expansionista que les lleva a conquistar territorios (vulnerando la dignidad de las gentes de los pueblos conquistados) que han de ser devueltos al firmar la paz con el Tratado de Versalles que pone fin la Primera Guerra Mundial.

La revolución se lleva a cabo en 1918, donde se proclama en Baviera la República Soviética Bávara, y el príncipe heredero bávaro debe poner pies en polvorosa. “El pueblo sabía lo que no quería, pero no lo que quería”, dice Toller, y eso se plasma en que tras el cambio de gobierno seguirá en el poder el mismo perro con distinto collar. Habla Toller de atmósfera política, sí y también hay bruma y vendavales, pues aquello es un gallinero donde prima el caos, pues el pueblo no sabe bien con quien quedarse, sin con sus amos o con sus libertadores, mientras se enzarzan en disputas, que acaban con derramamientos de sangre entre comunistas, socialistas y blancos. Toller no ve con buenos ojos la República Soviética, en la que los comunistas, en un principio no quieren entrar. Toller siempre agudo y certero dice: «En los comienzos de toda revolución siempre hay gente desaprensiva que se incrusta en los puestos de responsabilidad«. Habla también de como esos puestos de responsabilidad no van a parar a los más preparados, a los más formados, a los más capaces, sino a gente que no ha demostrado nada, meros oportunistas. Más tarde los blancos ya furiosos contra los comunistas, los socialistas, los independientes y los que no tienen partido, se hacen con el poder y toda revolución queda en agua de borrajas. Toller ya habla algo del joven Hitler, haciendo sus primeros pinitos como dictador allá por 1923.

A Toller acusado de alta traición lo mandan preso cinco años a un penal, donde la Historia de la Infamia Universal se concreta en la anécdota, en el día a día, donde una celadora cualquiera se convierte en una delatora más (acusando a una presa de mostrar sus pezones a un preso), donde los carceleros no pueden permitir que unas simples golondrinas le hagan a un preso la vida más agradable, actos viles, abyectos, ante los que Toller no da el brazo a torcer porque no cree en la malignidad humana, un Toller que tras cinco años en el penal el día que debe abandonarlo tiene miedo de salir ahí fuera, pues hay muchas esperanzas puestas en él, muy alto el listón, y no cree estar a la altura. Un periplo existencial plagado de aventuras, que deja a Toller en las puertas del penal a sus treinta años (esta autobiografía la escribirá un año después), como si hubiera vivido media docena de vidas.

Muchos párrafos se pueden entresacar del texto, pero me quedo con este:

«Me parió una madre judía, Alemania me nutrió, Europa me formó, mi país natal es el mundo y mi patria es el mundo».

Pepitas de Calabaza. 2017. 320 páginas. Traducción de Pablo Sorózabal.