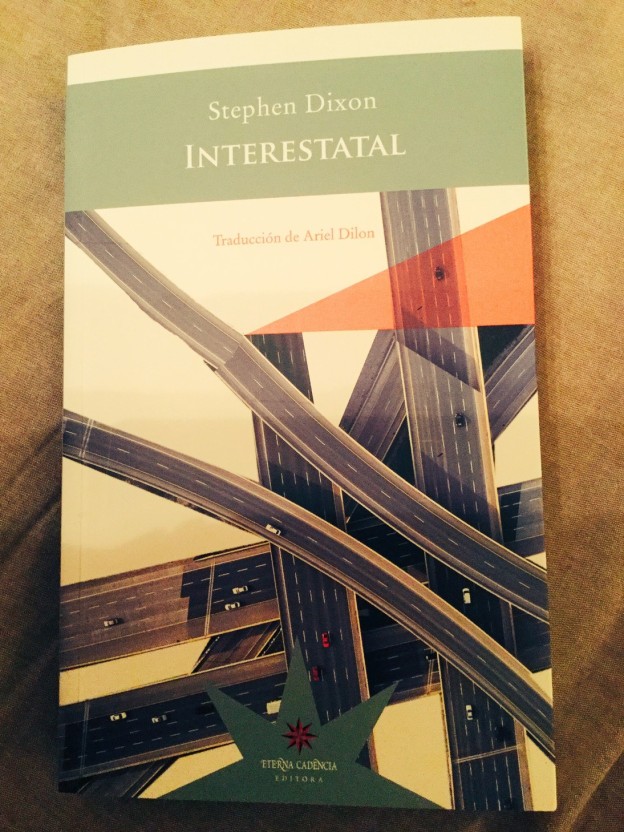

Stephen Dixon

Eterna cadencia

2016

480 páginas

Traducción de Ariel Dilon

Stephen Dixon (Nueva York, 1936) a lo largo de las casi quinientas páginas de Interestatal (finalista en 1996 de los National Book Awards, que ganó Philip Roth con El teatro de Sabbath y en castellano por vez primera en la edición de Eterna Cadencia y traducción Ariel Dilon) nos ofrece los devaneos de Nat, quien mientras va en coche con sus dos hijas, ve cómo su hija pequeña Julie muere al recibir un balazo desde otro coche.

¿Cuántas veces nos gustaría dar marcha atrás?. ¿Cuánto desearíamos devolver las cosas a la situación original!. ¿A qué situación exactamente?. Si tuviéramos la potestad de corregir cada uno de nuestros actos y errores, creo que apenas podríamos avanzar, pues siempre nos surgiría la duda de si hemos hecho lo correcto, si las cosas podrían ser mejor de lo que son y viviríamos emboscados y paralizados en un ”y si…” ad perpetuam.

A lo largo de ocho capítulos Nat aborda la muerte de su hija Julie, desde los momentos previos a que ésta tenga lugar, hasta lo que acontece después de su muerte, cuando su mujer le pide a Nat el divorcio, consuma éste entonces su venganza, va a parar a la cárcel y pierde durante todo ese tiempo el contacto con Margo, su otra hija superviviente, con la que tratará de verse una vez salga de la trena, evidenciando lo complicado que supone rehacer una vida hecha añicos, donde el pasado no deja de pasar, ni de pesar e interferir y condicionar, quieran o no, tanto el presente como el futuro que Nat sueña con Margo y sus nietos.

En otro capítulo, en otra vuelta de tuerca -porque la novela es un ir atornillando y desarmando (y en los últimos capítulos aburriendo) al lector- se nos muestra a las bravas los momentos en los que Julie después de recibir la bala se debate en una cuneta de la interestatal entre la vida y la muerte y somos testigos de la desazón de Nat y de Margo pidiendo ayuda, conscientes de que cada minuto que pasa es determinante y luego lo que se experimenta cuando la doctora dice las palabras que uno nunca desearía oír “Lo siento pero…” y cómo comunicar la luctuosa noticia a la madre, que no iba en el coche, cómo explicarle que de una situación tan absurda e inesperada ha devenido algo tan trágico, tan irremediable.

Otros giros nos llevarán hasta los momentos previos al accidente, a los recuerdos que pueblan la mente de Nat con refugiados húngaros, que le dan pie para hablar con sus hijas de la obligación de ser respetuosos con los defectos físicos ajenos; una pugna que mantiene Nat consigo mismo, pues una cosa es lo que verbaliza con sus hijas -lo que debe de ser- y otra la que su mente crea, pues a medida que ve cómo un vehículo con dos hombres a bordo, uno con una risa horrenda y el otro con cara de loco, no hacen otra cosa que asustarlos y perturbarlos, Nat solo pensará en machacarlos, en hacerlas pagar el mal rato que les están haciendo pasar a él y a sus hijas, pues nunca ha dejado de ser alguien violento que cae con facilidad en los brazos de la ira.

La prosa de Dixon confiere a la narración la naturaleza de vórtice, la propia de un remolino de palabras capaz de descolocar y desarmar mediante diálogos trepidantes y flujos de conciencia lacerantes, pero a partir del cuarto capítulo la narración se vuelve tediosa y el estilo de Dixon insufrible, porque cuando una narración es tan reiterativa, o aparentemente reiterativa, o eres Bernhard o eres un palizas, y Dixon dista mucho de ser Bernhard, luego…

Se puede entender la novela como una reflexión sobre la violencia en Estados Unidos a mediados de los noventa, que es de cuando data la novela; violencia la cual como vemos a diario no ha dejado de aumentar todos estos años, cuyo colofón es hoy un Trump presidenciable y asesinatos raciales casi a diario. El discurso de Nat me resulta plano, chato, simplón, como el resto de la novela que no deja de ser otra cosa que pura cháchara (cháchara monumental), donde los pensamientos y delirios de Nat se plasman en un estilo, el de Dixon, logorreico e inane, que en el último capítulo, mediante una labor de deconstrucción, dinamita todo lo anterior.

Un cachondo, un juguetón, este Dixon.