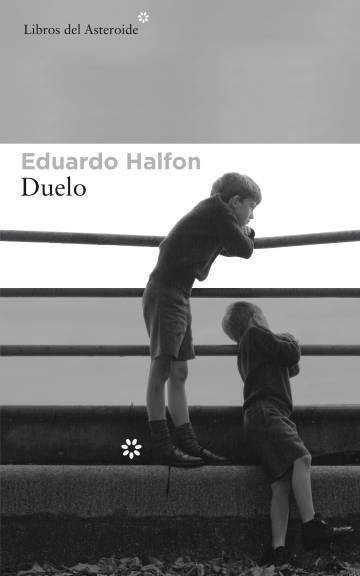

Existe en hebreo una palabra para describir a una madre cuyo hijo ha muerto: Sh’khol. Un dolor tan grande y tan específico que necesita su propia palabra, escribe Halfon en Duelo. Una pérdida, la de un hijo, que no tiene parangón.

En este libro, el autor guatemalteco tiene un propósito, saber qué pasó con un hermano de su padre llamado Salomón, que cree recordar que murió ahogado, con cinco años, en el lago guatemalteco de Amatitlán. Unas pesquisas desalentadas por su progenitor, que le insta a no remover, a dejar las cosas quietas.

Halfon incide aquí en lo autobiográfico, como en otros libros suyos, y pienso en Saturno, Monasterio, Señor Hoffman, El boxeador polaco… Hay temas recurrentes, recorridos todos ellos por la pérdida, la ausencia, el desgarro de la partida y el exilio, que pudimos experimentar en Logroño (en el Festival de narrativas Cuéntalo) cuando Halfon nos recitó Partirse en dos.

Halfon volverá de adulto a Guatemala, a pies del lago, para confirmar si allí murió su tío. En su camino se cruza una santera que le permita conectar a Eduardo con su naturaleza soterrada. Un viaje a las raíces que, como todo buen viaje, no es sólo un desplazamiento físico, y le permite al viajero entender que la pérdida es única para cual, pero común a todos los mortales, y ahí le enteran entonces a Eduardo de un reguero de niños ahogados en el lago, como si esta masa de agua tuviera una avidez de sangre insaciable.

En poco más de cien páginas Halfon nos lleva de Guatemala a su infancia en los Estados Unidos, su aprendizaje del inglés, los rifirrafes con su hermano, el temperamento de su madre, y algo que siempre anida en todos los textos de Halfon, a saber, la sutil manifestación de un sentimiento, y esto se ve cuando nos refiere la vez en que tras tener una algarada con su hermano, al que le rompe el pie, cree que su padre le va a dar una golpiza, merecida y deseada por su conducta filial nefasta, pero lo que le llueve no es un castigo corporal, sino algo peor, una foto en la que aparece su tío, con un edificio nevado a sus espaldas, un hospital, en el que moriría, sólo, y así la transferencia de una pena, de un dolor adulto que se comunica a un hijo, que pierde así su ingenuidad y candidez, para abrirse irremediablemente a la vida adulta. Son momentos como este o como el que nos depara su final, en donde se capitaliza toda la emoción que el texto va acumulando, cuando de una forma muy gráfica vemos un cuerpo entrar en el agua y encontrar ahí un bautismo, una comunión, a veces también la muerte, algo que nos comunica, en definitiva, con el más allá que hay en nuestro ser.

Libros del asteroide. 2018. 112 páginas