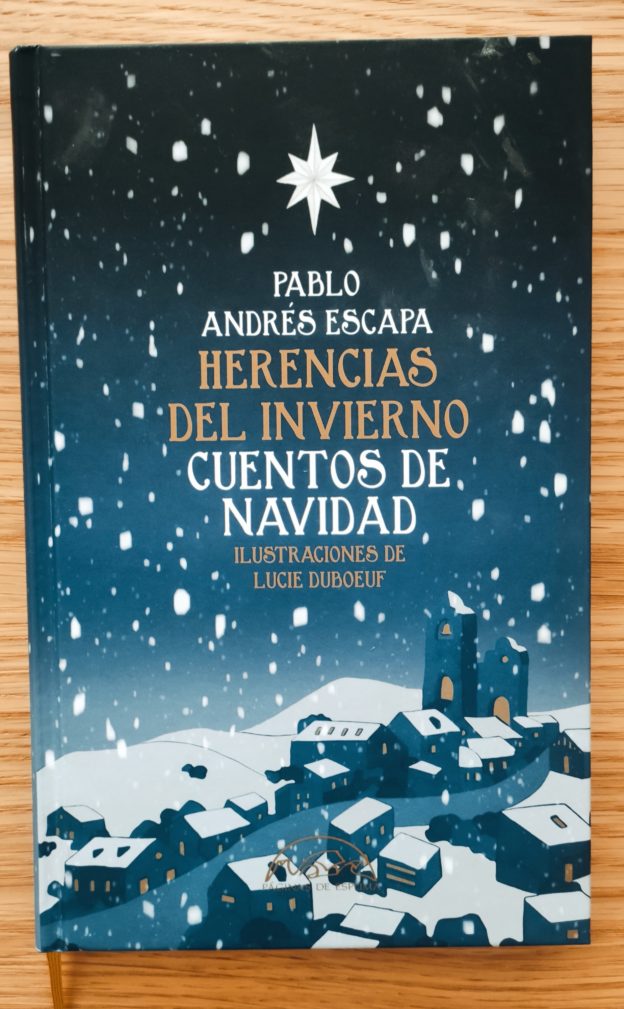

Herencias del invierno. Cuentos de Navidad

Pablo Andrés Escapa

Páginas de Espuma

2022

202 páginas

Ilustraciones de Lucie Duboeuf

Como sincronizado con el tiempo, ahora que nieva en casi todos los rincones de España, me veo leyendo los estupendos relatos de Pablo Andrés Escapa, Herencias del invierno, Cuentos de Navidad, que precisamente me trajeron los Reyes Mayos las pasadas navidades.

Son diez relatos: Ceniza, Semillas, Surcos, Escarcha, Fuelle, Estrella errante, Canción de cuna, Nudos, Ausencias y Noche del cometa. El presente libro es un regalo para la vista, merced a las bonitas ilustraciones de Lucie Duboeuf, como vestíbulo a cada uno de los relatos.

No descubro nada si afirmo que Pablo es un gran cuentista. Lo afirmo tras haber leído y disfrutado en gran medida de sus libros de relatos Mientras nieva sobre el mar y Fábrica de prodigios.

En estos cuentos navideños no faltan los elementos básicos por todos reconocibles: los Reyes Mayos, la Estrella de Navidad, los belenes, y lo más importante: la ilusión y la esperanza. Cada año que comienza se nos posibilita el reinicio, el volver a empezar, o el intentarlo de otra manera, como si se nos diera la oportunidad (o al menos fantasear con ello) del borrón y cuenta nueva, el renacer inmaculado, emoliente, como la nieve recién caída, estampa siempre subyugante que nos devuelve la imagen de un mundo virginal, no mancillado, todo potencia. La esperanza aquí va secundada por la magia, muy capaz de arreglar cualquier situación y final, para que reine la alegría, y nieve y vengan los Reyes y el mundo siga girando dentro de sus goznes.

Relatos que emocionan, no desde la sensiblería, sino del lenguaje trabajado, preciso, carnoso, evocador, alumbrando al lector, que se sentirá al calor de la lumbre entre fábulas fabulosas, ante tamaño despliegue de imaginación por parte del autor, que te impide despegar los ojos del papel de principio a final de cada relato.

Cuanto más envolvía el cuento en prodigios y parábolas, menos porfiaba en jurar que era verdad lo que decía. Para él lo era y algo en el temblor de la voz y en los viajes de las manos, que unas veces parecían echarse al vuelo para ir con las palabras y otras recogerse hasta hacerlas regresar, ponía como en pintura todo lo que contaba, y tan presente como resulta sobre un suelo de tabla el parlamento antiguo que resucita un buen actor. Quizá por ello lo escuchábamos con ese respeto que solo se reserva a los que, o levantan el discurso por venturas, o prefieren callar.