Toca fondo para mí

quiero verte resistir

Viva Suecia

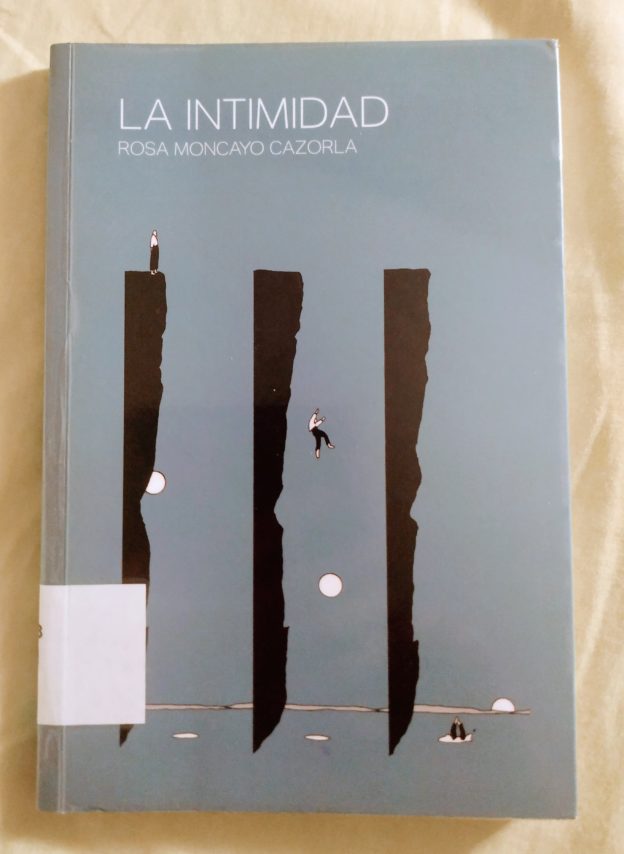

Rosa Moncayo Cazorla

Editorial Barrett

Año de publicación: 2020

180 páginas

Intimidad: Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.

En La intimidad, Rosa Moncayo (Palma de Mallorca, 1993) despoja la narración del mundo exterior y se centra en exclusiva en la vida de una pareja ¿Qué es una vida? Tal vez una suma de acciones, pensamientos, apetencias, errores, deseos, reincidencias, la proyección del sexo. Intimidad compartida por dos jóvenes, Gaspar y la narradora, ella enganchada a la cocaína, de párpado temblón. Pulsión destructiva que aboca al centro de la nada, noche oscura donde el amor es una luz negra. Centrifugando a la familia, las amistades devenidas en conocidos. Ajenos pues a todo lo circundante, la pareja habita en Madrid sin que la ciudad les roce, impermeables, a pesar de su juventud, al aliento fresco que supusiera el movimiento quincemeplazasoleado próximo a su domicilio cuando este surgió. La droga nubla la mente y pide exclusividad, el monopolio de un pensamiento recurrente, vómito que se alimenta de sí mismo. En la contraportada leemos que una joven pareja en plena espiral de drogas, obsesiones y autodestrucción decide dejar la ciudad y mudarse a una casa de campo para escapar del círculo social tóxico que la rodea ¿A qué círculo social se refiere, cuando la sociedad aquí de haberla es una sociedad de irresponsabilidad ilimitada solo a ellos dos como miembros? ¿Qué les depara una casa de campo? No les depara nada porque es como cambiar de maceta una flor de plástico indiferente a su destino artificial. El campo está ahí fuera, pero no entra en la narración ni en la vida de la pareja. El único punto de contacto entre su casa en el campo y la realidad que hay fuera es cuando Gaspar acude a la farmacia a comprar medicamentos para curar la gripe de ella. Nada más. Eso es el campo: lo ajeno, lo inapropiado, lo inasible. Algo más en lo que volcar su indiferencia al igual que con todo lo demás. Como un tren en vía muerta ella necesita algo que cambie la inercia que la aboca a la postración ¿Un hijo? ¿Otra relación? ¿Una ruptura? ¿Un corazón menos indolente en su latir?

La vida es ensayo, tentativa, prueba, error, y también flujo, movimiento, incertidumbre, azar, expectativa y literatura aquí empeñada en convertir una foto inanimada de arrítmico sentir en vídeo animoso. Aunque duela.