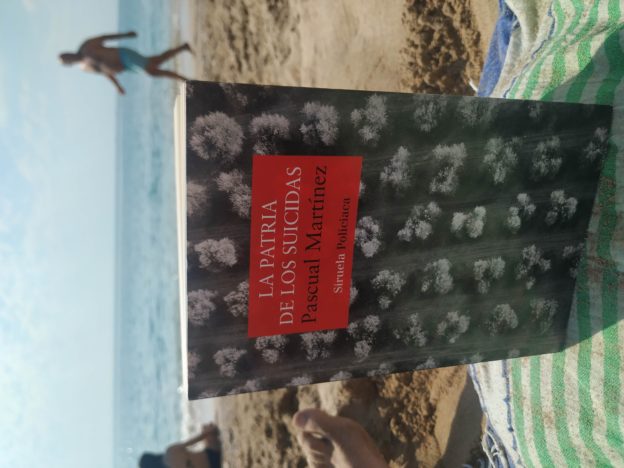

Pascual Martínez

La patria de los suicidas

Siruela

2021

335 páginas

El Logroñés Pascual Martínez (estudiante en el I.E.S Escultor Daniel como un servidor) debuta en el género de la novela negra (antes había publicado otra novela, El morador eterno) con la entretenidísima La patria de los suicidas, título que me recuerda a otro, La playa de los ahogados, no solo en el título.

Novela de 334 páginas que he leído prácticamente del tirón. Primero en la playa, luego en la piscina, (y de buena gana me hubiese llevado el ejemplar a la ducha como Bolaño) y más tarde antes y después de la siesta.

Pascual nos lleva a un pequeño pueblo cordobés, Iznájar. Allá es destinado (o desterrado) el sargento de la Guardia Civil Ernesto Pitana, al que apartan del medio a fin de no expedientarlo, tras la resolución de un caso de forma tan expeditiva como antiprocedimental.

En Iznájar hace un calor de cojones y los lugareños parecen tener más querencia de la cuenta a la actividad de poner término a sus vidas.

Pitana ha ganarse la confianza de sus compañeros, vencer las inevitables reticencias, ofrecer todos los sentidos alerta, pues a modo de plan de acogida se le ofrece un ahorcado en un olivar.

La pregunta que cabe hacerse es qué tienen de especial aquellas tierras para que tanta gente se suicide. Una teoría nos aboca a tramas del estilo de la serie Curon, con una dama del lago que anima, con cantos de sirena (que suenan a requiem) a los lugareños a suicidarse. También pueden ser por cuestiones genéticas le hace saber una investigadora a Pitana.

Una fotografía con varios adolescentes en ella, arrojará luz definitiva sobre el asunto.

Sutilmente el autor irá desvelando la trama, aportando datos, circunstancias, pruebas, con una solvente voz narradora cuyas metáforas, bien traídas a cuenta, provocan hilaridad. Pero no todo va a ser sufrir los rigores del calor para Pitana, pues también podrá disfrutar de los placeres del cuerpo, y clausurar así una ausencia que pensaba irreparable.

Como bien dice el refrán de aquellos polvos (aquí forzados) estos lodos. Actos pretéritos consumados en la adolescencia que tendrán consecuencias, fatales, funestas y letales, como se verá.

Un plausible debut en la novela negra el de Pascual Martínez.