Son cuatro, con este que me ocupa, los libros que he leído de Luis Alfonso Iglesias en lo que va de año. Quizás porque mis Devaneos tienden a buscar cada vez más las respuestas, y aún más las preguntas, que se formulan en ensayos tan lúcidos y bien escritos como el de Luis.

Me gustan los títulos de sus obras: El país era una fiesta, La ética del caminante o Contra el desentendimiento. Y también los subtítulos: Y otras razones para la esperanza o Defensa sosegada del entusiasmo.

Es necesario hoy, más que nunca, el sosiego y el entusiasmo, para no caer en la inercia de pensar que las cosas son como son y que no vale la pena ni si quiera pensar en que las cosas puedan ser de otra manera y que, por ende, nada es susceptible de ser cambiado. Y ahí el entusiasmo es el corazón que da vida a cualquier empresa que nos planteemos.

El libro se inicia con un prólogo de Manuel Cruz, al que siguen 30 capítulos cortos y un epílogo. Como en otras obras de Luis, el ensayo va bien provisto de bibliografía, pues siempre construimos nuestros pensamientos e ideas a partir de las palabras de los demás. Y este manejo y juego con las palabras permite titular algunos capítulos así: Del consumismo al consuotro, Del Taylorismo al Tayyoísmo, El lago de los chismes, El fin justifica los tedios, El hombre es la deriva de todas las cosas…

Alguno de los muchos temas en los que Luis pone el foco es el de las redes sociales, y la sobreexposición en las mismas. Sobreexposición que tiene el efecto contrario.

La sobreexposición es una eficaz configuración de la invisibilidad que se manifiesta de diversas formas. Uno se invisibiliza cuanto más se expone, porque la hipertrofia de la imagen exige un envoltorio prevalente. En ella se muestra, no se demuestra, y para eso necesita la presentación incompleta de uno mismo y del otro por exigencia del expositor.

Ante el manido lema de todos los políticos son iguales, todos roban, y da lo mismo votar a unos que a los otros, Luis encarece la figura del político, aquel polites que en Grecia se diferenciaba del idiotes.

Recordemos que los griegos llamaban idiotes a aquellos ciudadanos que no participaban en la actividad política y permanecían reducidos a su particularidad, lo que les impedía comprender su condición de seres sociales y, por tanto, la imposibilidad de vivir libremente. La ciudadanía griega exigía la actividad política y con el fin de resaltarla utilizaban el término polites en el que hombre y ciudadanía se identificaban.

En la actualidad existe una marcada tendencia ciudadana a la conversión en meros espectadores prisioneros de su apatía. Esta ofrece el falso y reconfortante imaginario de que el espectáculo que contemplamos es eterno, ya que no importa lo que nos muestren porque el objetivo es seguir sentados. Y ahí entra la segunda y terrible fase. «La libertad de opinión es una farsa si no hay información objetiva y si se ponen en discusión los hechos mismos», nos advirtió Hannah Arendt.

Y Luis detalla bien cuál sería la nueva ágora.

Sospechas de apariencia y manipulación se han perfeccionado tanto que la opinión ha logrado succionar a la verdad. Influencers, followers, communities, etc., son los nuevos representantes del agora trasladada al espacio de las redes sociales contenidas en el smartphone, ese sitio en el que, paradójicamente, estamos inmovilizados por el móvil. En la nueva agora virtual agonizan el discurso y el debate, la argumentación y la refutación, heridas por el silencio estrepitoso del narcisismo, la trivialidad y el tribalismo.

Es necesaria la vindicación del sosiego, de pararse a pensar y de pensarnos, y de frenar también el consumo desaforado.

¿Y si nos damos la oportunidad y sustituimos esta hipérbole del consumo por un hipérbaton de sosiego en el que pongamos el acento en nosotros? Puede que, entonces, surgieran la creatividad y el pensamiento, las más humanas formas de consumo y producción. Incluso de coproducción frente a esta hipertrofia grumosa de la hiperproductividad.

Y otro problema importante es además de las fake-news, determinar quién tiene el poder hoy para difundir la «verdad»; si hoy ya la verdad tiene algún peso, y no es como dice Luis, tomando las palabras de Juan Bonilla, ya solo un periódico de Murcia.

La verdad ya no está en manos de quienes la van construyendo asentada en el conocimiento científico, sino que depende de aquellos que, desconociéndola, tienen el poder de difundirla. Quién me lo dice importa mucho más que lo que dice, así que los voceros del conocimiento científico no son los científicos sino los famosos, una anomalía que por aceptada no puede dejar de ser repensada. Una vez más, el medio no solo es el mensaje sino que el tedio es el masaje, porque quien nos llega es el intermediario con su estética y su jerga y no el contenido con su ética y su lenguaje.

Una -tiene muchas- de las virtudes del ensayo es su aliento poético. No olvidemos que Luis es filósofo, docente, y poeta y esto se nota en la selección de las palabras, en su preciso engarce, y así vemos cómo la poesía se transforma en aquilatada prosa en La algarabía de la quietud o en Sinfonía del mundo imaginario. Y de nuevo, otro subtítulo magnífico: Autobiografía colectiva en cuatro movimientos. Para dar cuenta de la tragedia que sufren muchos migrantes en sus odiseas, donde El Dorado de antaño, hogaño es simplemente la posibilidad de un porvenir.

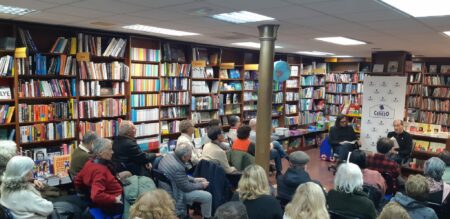

Fue un placer, dicho sea de paso, acudir a la presentación que Luis hizo (acompañado de Jonás Sáinz) en la Librería Cerezo; uno de esos espacios físicos convertidos en ágoras, espacios para la reflexión, el pensamiento y el sentimiento, con el que Luis impregna cada uno de sus textos, para lejos de dejarnos inermes, armarnos de razones para la esperanza.

Contra el desentendimiento. Defensa sosegada del entusiasmo.

Luis Alfonso Iglesias Huelga

Editorial Balduque

2023

Prólogo de Manuel Cruz

176 páginas