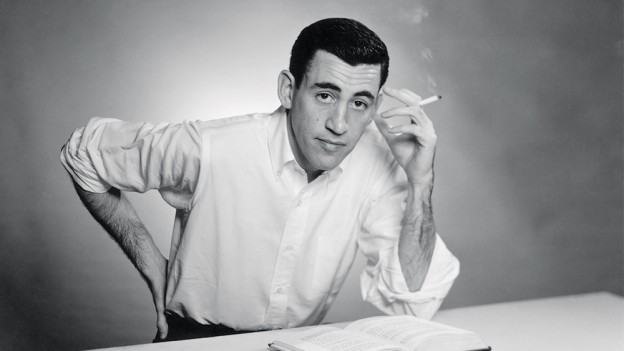

Me veo leyendo Salinger, autor del que leí hace muchos años su archiconocida y vendida El guardián entre el centeno cuya lectura me pasó sin pena ni gloria. El caso es que hay ciertos autores que tienen una leyenda, y Salinger es de esos. A instancia de una recomendación que me hizo un amigo emprendí la biografía perpetrada por David Shields y Shane Salerno y alrededor de las cien páginas quiero comentar dos cosas.

Primera. El comienzo es brutal, con Salinger en el ejército americano el Día D, en la playa de Utah. Páginas que me llevan a Salvar al soldado Ryan y a la serie Band of Brothers. Los distintos comentarios de los que vivieron ese día y los sucesivos permiten hacerse una idea muy clara de lo dantesco de la situación y la mella en la vida de una persona que hace la guerra, cualquier guerra.

Segunda. Salinger desde muy joven quería escribir, ser crítico literario, ser el autor de la Gran Novela Americana y enseguida verá publicados sus primeros relatos. Para Salinger era clave vivir a pecho descubierto cuantas más experiencias mejor, que luego sustanciarían sus relatos y novelas, como se ve por ejemplo en sus experiencias vitales que irá incorporando en El guardián en entre el centeno, o su experiencia bélica que plasmará por ejemplo en el relato inédito The Magic Foxhole. Sin embargo estas experiencias no siempre son necesarias, pues como demuestra Jaime Fernández en su ensayo Funcionarios de día, poetas de noche, autores como Pessoa, Kafka, Rulfo, Kavafis o Wallace llevaban trabajos aburridos y burocratizados lo cual no les impedía desdoblarse a lo Rimbaud, ser otros y entregarse a la escritura con nocturnidad. Además, al contrario que este Salinger veinteañero, estos llevaban su labor creadora en el anonimato, afanados en pasar desapercibidos, en no desvelar su faceta oculta creadora.