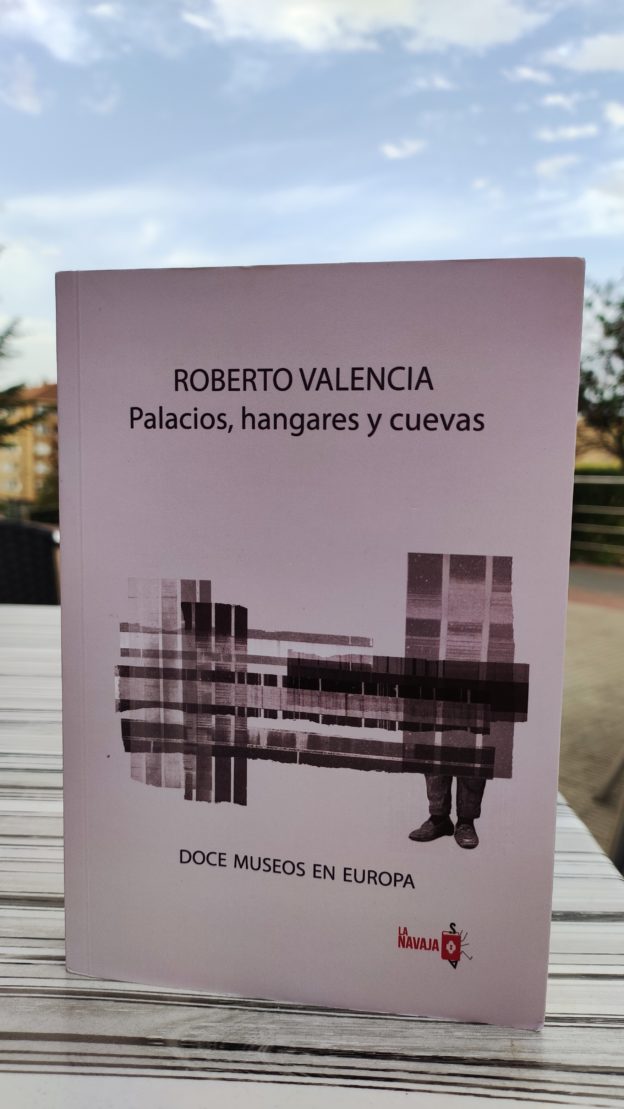

En Palacios, hangares y cuevas (La Navaja Suiza Editores, 2022) de Roberto Valencia, pasearemos por doce museos europeos. No son los más conocidos, aunque sí comparecen el Palacio del Louvre, El Museo del Prado, o El Museo Egipcio de Turin y la pregunta que como lector de este interesantísimo ensayo me hago es ¿cuál es el hilo conductor?

El arte es hoy un universo en sí mismo. Procede preguntarse cómo nos relacionamos nosotros, los espectadores o visitantes, con el arte que contemplamos en los museos, pues somos los encargados de conferir un sentido, un significado a cuanto vemos. Tarea nada fácil y a menudo imposible. ¿Cómo llevar al pensamiento y a la reflexión esa emoción estética que, en el mejor de los casos, nos sacude en nuestra visita?

Un arte, el contenido en este ensayo, que abarca un gran periodo de la historia de la humanidad, pues nos vamos hasta las pinturas rupestres del Neolítico, pasando por los fósiles de los dinosaurios (la visita al Museo Nacional de la Historia Natural de Francia es la «apoteosis del hueso», las osamentas de 4252 especímenes) o el busto de Nefertiti.

Siempre ha buscado el ser humano en el arte la manera de explicarse su mundo, y los museos son hoy esos grandes depósitos de la memoria. Ya sea en la Casa Museo de Anne Frank (aunque lo que uno visita no es la «casa de atrás» tal y como albergó a Anne Frank, sino una casa vacía que ha sido intervenida con unos pocos paneles explicativos) para que no olvidemos la barbarie ejecutada por los nazis y los millones de vidas, como la de la joven Anne segadas, por ser judía, o la Cueva de Pair-Non-Pair donde las pinturas rupestres, esas primeras manifestaciones artísticas van ligadas al descubrimiento de la conciencia, el pensamiento, el sentido de la vida, y así el testimonio, el presente (y quizás también un mensaje para el futuro) en la piedra.

Roberto no lleva a cabo un análisis exhaustivo de cada museo, tarea por otra parte imposible e innecesaria (habida cuenta de que este libro es un ensayo, una tentativa, y no un folleto turístico), ya que el texto se abre a menudo a la digresión (contando para ella con otras disciplinas del conocimiento), y así por ejemplo en las páginas dedicadas al Museo Oteiza, tan necesario es hablar del museo como del artista. El museo, como espacio físico, alberga al visitante y nos hace partícipes de algo invisible en el día a día: el milagroso transcurso de los segundos, la terrible inmensidad del espacio, el carácter insólito de la vida.

Leyendo sobre el Museo de la Acrópolis parece que el arte quedara reducido a una función de trampantojo, de copia, la que el visitante tiene a su alcance, ya que el original está puesto a buen recaudo bajo la superficie. Arte que en el afán de preservación, resulta invisible, desarraigado, descontextualizado.

En la Berlinische Gallerie el autor repasa la colección permanente Arte en Berlín. 1880-1980. En el siglo XX los autores alemanes son víctimas de Auschwitz, el exilio, la infamia pública, la prohibición de trabajar o la destrucción de sus obras.

El arte contemporáneo nos es servido en el Museo Serralves de la mano del artista Louise Bourgeois. Quizás sea la falta de una mirada educada la que nos impide entender a menudo estas obras. O bien que no haya nada que entender, me pregunto.

Leo:

Los museos de arte contemporáneos exponen un arte que ha sido separado de la vida: pura estética sin un cometido previo, sin engarce a prioristico con las funcionalidades concretas de la existencia, y eso lo convierte en una mercancía económica -como el resto de las cosas- de primer orden.

El arte como mercancía económica. Pensemos en ello.

Dice el autor que el arte no solo habita en los palacios o en las cuevas primigenias sino que también se traslada a pabellones industriales o hangares, como el que cierra el libro El HangarBicoca de Milán.

… los espectadores ya no respiren el viejo esplendor de las monarquías sino que escuchan a los fantasmas de la clase obrera tras las paredes, e intuyan también las huellas de los primeros procesos de acumulación de capital de la actividad industrial. Y es que nada tiene un cariz totalmente cultural.

La atención se fija en Kiefer, en su obra Los siete palacios celestiales.

Acompañamos al autor en las reflexiones que la obra de Kiefer le sugiere, a sabiendas de lo difícil que es encontrarle un sentido totalizante a las cosas, que bien puede la obra ofrecer esperanza y consuelo, o bien ser una voz apocalíptica, o un lugar concebido para la oración.

Como se ve, cada obra se abre a múltiples interpretaciones para el espectador y es ahí donde radica el interés del ensayo de Roberto, en la capacidad del autor para reflexionar acerca de lo que ve en su recorrido por los museos (que son también hangares y cuevas) y hacernos partícipes de su pensamientos y reflexiones, y lo hace con digresiones pero sin distracciones, porque no hay una sola imagen (excepto la pequeña ilustración que principia cada capítulo) que nos distraiga en nuestra lectura, tal que la recreación virtual de cada museo, sala, escultura, pintura, ha de correr por cuenta de nuestra imaginación.

Roberto Valencia en Devaneos