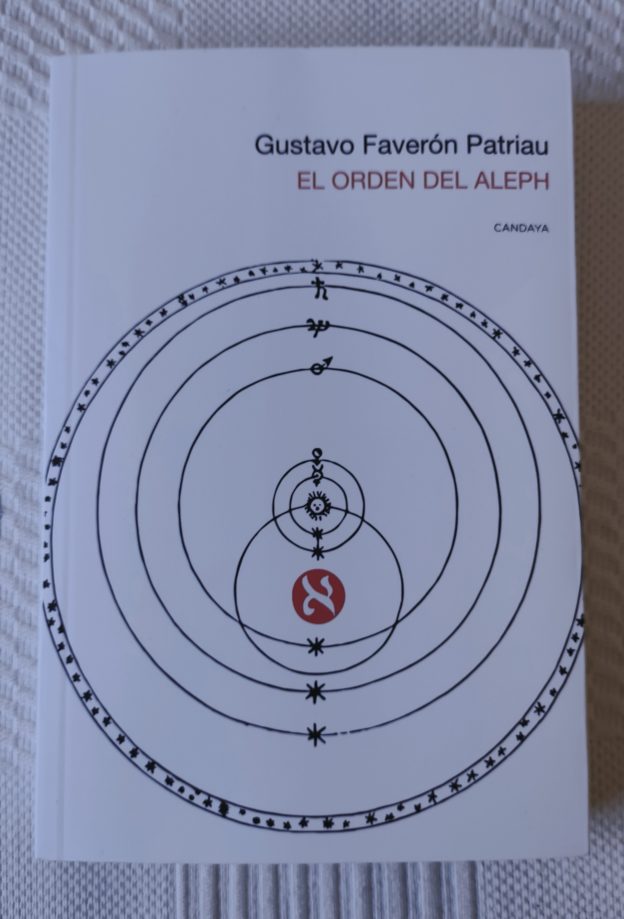

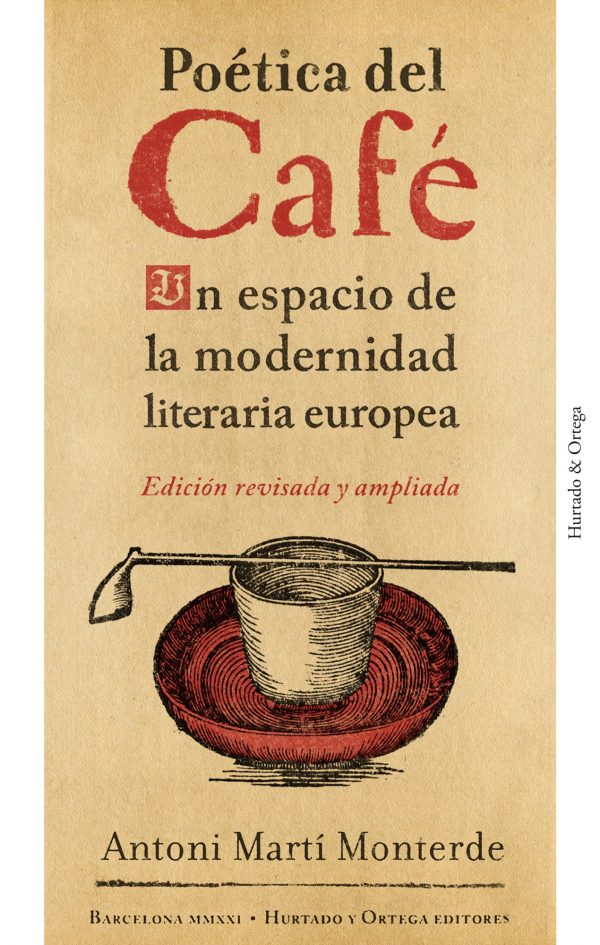

Fui a Correos a recoger un paquete y me lo llevé para casa. Comparto el entusiasmo que decía experimentar Einaudi cuando abría un paquete con libros, y suscribo también la dedicatoria de un escritor a uno de sus libros: Que era mejor abrir paquetes que hacerlos. El libro era un buen tocho: Poética del Café. Un espacio de la modernidad literaria europea, de Antoni Martí Monterde, editado por Hurtado & Ortega, editores que con la presente publicación dicen rendir su particular homenaje a Antoni, uno de sus más queridos profesores en la universidad, quien les ayudó a sellar su insensata vocación literaria.

Pensé en leer este libro en los pocos cafés que hay abiertos en mi ciudad de Logroño. A saber: Café Moderno, Café Bretón, Ibiza, Café Picasso… a razón de un capítulo por Café: en total trece. Lo intenté un día y para la calle que me fui con el libro bajo el sobaco. No había ciclogénesis pero Eolo hacía acto de presencia con la furia de un titán en la terraza del Café Bretón, así que tuve que levantarme media docena de veces a por el marcapáginas. Al volver a la mesa el café ya estaba frío y no sabía dónde había interrumpido la lectura. El caso es que debí leer algunos pasajes varías veces.

En el prólogo, el autor comenta que su libro debería ser leído en una sucesión de Cafés, a ser posible junto a una ventana y acabar con las páginas llenas de manchas de café. Sus palabras, lejos de desviarme de mi propósito, me dieron alas, aunque a no ser que uno tenga la capacidad de ensimismamiento que ostentaba, por ejemplo, Enrique Jardiel Poncela en los Cafés que frecuentaba, tratar de leer un libro en una cafetería -si uno pretende que la lectura le cunda- entre el ruido del mastodóntico televisor, del hilo musical –que a un elevado (e innecesario) volumen- se me antoja más maroma que hilo- y de los parroquianos que allá se juntan a conversar de cualquier cosa, aunque todos acaben hablando de lo mismo: 1. Siete letras 2. Lluvia cortita- deviene una misión imposible.

Los ensayos van mucho más allá de ser un mero inventario de famosos Cafés: Pombo, Procope, Gijón (al que Umbral escribe que acudía para sentirnos alguien, algo), San Marco, Suizo, Els Quatre Gats, Royal, Norat, Rotonde, para demostrar el papel decisivo que tuvieron en la modernidad literaria europea.

El Café fue entendido como un ámbito de sociabilización eminentemente masculino, hasta la llegada de Simone de Beauvoir, capaz de mantener una posición eminentemente literaria en el Café. Y aquí acaba la presencia de la mujer en los Cafés y en los ensayos.

Los salones en los que se reunía la aristocracia dio paso a los Cafés en los que alternará la burguesía. A partir del siglo XIX existió un nexo indisoluble entre el Café y la literatura. Para muchos escritores los Cafés se convirtieron en su lugar de trabajo, allá leían y escribían, como en un despacho, Cafés que les sirvieron como inspiración para sus novelas, como Mendel el de los libros a Stefan Zweig, La colmena a Camilo José Cela o Confesiones de un burgués a Sandor Márai. A medida que el escritor tomó plaza en los Cafés cada cual entendió el recinto de una manera: como un lugar de espera, como un viaje a bordo de un vagón de tren, había quien encontraba abrigo y amparo en las mesas de mármol de los Cafés, quizás por su carácter democrático, porque en ese espacio surgió una asociación libre, igualitaria, limpia de dogmatismo.

Cada asistente parecía representar un rol: el pedante (pedantería que procede del mucho leer y el poco entender), el payaso, el oyente (que no habla pero se encuentra cómodo en aquella compañía) o el orador (más interesado en darse el gusto de hablar que en expresar sus opiniones). En el Café fluyen las conversaciones, los intercambios de ideas e impresiones, lugares en los que era posible leer la prensa (algunos de estos Cafés estaban provistos de prensa internacional) y se cuestionaba entonces lo leído en ella, de tal manera que se erigió en los Cafés una suerte de opinión pública, en una comunión fecunda entre los Cafés y la prensa.

En países como Inglaterra, Francia o España, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el Café fue reconocido no sólo como un centro de la vida social urbana sino también como epicentro de sus transformaciones. Jovellanos en 1790 escribía: hacen falta Cafés o casas públicas de conversación y diversión cotidiana. Los Cafés eran lugares en los que los circunstantes mataban el tiempo, en la intersección entre lo público y lo privado, sitios en los que al hombre moderno le era posible tomar conciencia de su soledad. Incipiente modernidad que faculta la comparecencia en el texto de Baudelaire y Benjamin.

Los Cafés se caracterizaban por la pluralidad de sus miembros, y esto los hacía diferentes de un club, una peña o una asociación. El autor aborda el mundo bohemio y para ello recurre a la afilada pluma de Julio Camba, agudo observador, capaz de desenmascarar el mundo bohemio, aquel paisanaje del barrio latino parisino, aquellas frondas rubias capilares que a él le parecían pelucas. Todo falso e impostado.

Leemos las desavenencias que hubo entre Unamuno (para quien el Café era la verdadera universidad popular) y Cajal, entre Cajal y Marañón, las palabras desfavorables de Josép Pla dedicadas al libro Charlas de Café de Ramón y Cajal a Ramón Gómez de la Serna vindicando éste el Café, pues en él se apura con gusto el cáliz amargo de la vida […] el Café es un espacio público, jerarquizable, pero cuya jerarquía no se organiza de forma cerrada y definitiva, sino abierta y provisional). Todas estas críticas e invectivas cruzadas cifraban la tensión que existía entre el Café y la academia o la universidad.

Algo que me resulta muy interesante en los ensayos son los puntos ciegos que el autor ilumina, como en el caso de Zweig, arrojando luz acerca de un belicismo que luego convertirá en pacifismo, la escasa atención que éste prestó a la Guerra Civil Española cuando tuvo lugar o la ausencia de conflictos en sus novelas, a pesar de que alguna de ellas resultará premonitoria como en el caso de Mendel el de los libros, novela que se examina en profundidad, para ahondar en la dimensión humana de Zweig enfrentándolo al espejo de la historia. Otro aspecto favorable es la capacidad de generar en el lector las ganas de leer muchos de los libros o relatos aquí citados, por ejemplo el relato La piel de castor de Karl Kraus, relato de 1909, cuya vigencia es máxima, una unanimidad (en el hablar, juzgar, opinar, cuchichear, etc) de la que nadie se hace responsable, ante la que se expone y ve desarmado hoy, ante la pujanza de las redes, el sujeto.

Afirma el autor que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la vida del Café languidece, que la idea literaria del Café como lugar donde la ciudad se piensa a sí misma parece no tener lugar. Habla también de la incomodidad y pequeñez hoy de las mesas, donde no caben simultáneamente la taza y la prensa, así como la falta de ventanas en los Cafés, y la experiencia nos dice que esto es así. Los Cafés han mutado pero, a falta de ventanas, Camba nos deja una puerta abierta:

El Café no es ningún lugar determinado, y tampoco el conjunto de locales a los que se denomina Cafés. Usted puede destruir todos estos locales mañana mismo y no dejar ni un solo cafetal en la tierra, que, allí donde haya iniciados, la institución Café seguirá tan firme como si tal cosa.

Las quinientas páginas del libro las he devorado y rumiado, alternando la lectura entre los Cafés y el hogar y doy fe de que el libro no ha acabado con manchas de café, sino con abundantes rastros de grafito en cada uno de sus capítulos. Un libro, en definitiva, muy recomendable y ameno, y en las que a pesar de sus más de quinientas hojas, hablaría, no de hojarasca, sino de humus.