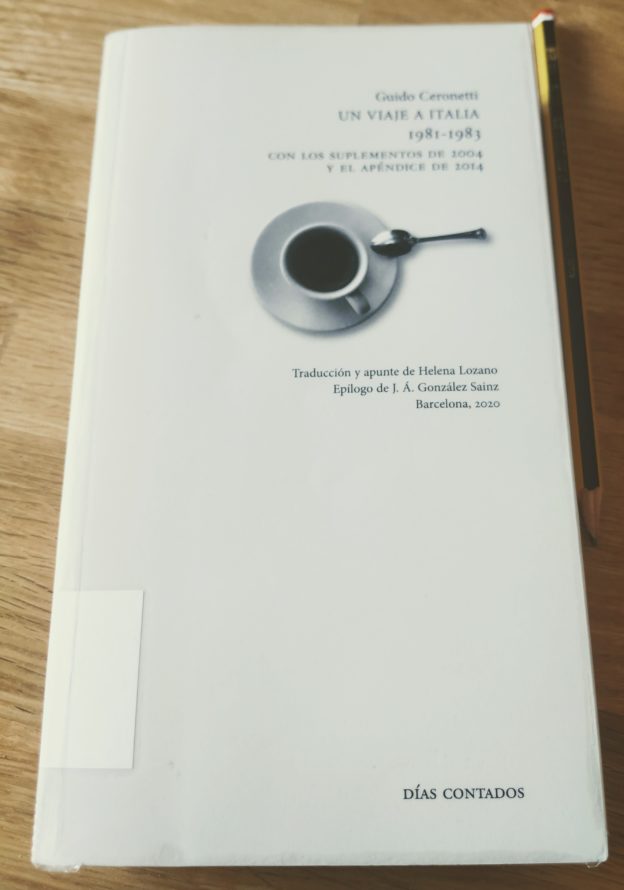

Guido Ceronetti (1927-2018) estuvo más de dos años recorriendo Italia, entre 1981 y 1983. No como turista sino como peregrino. No como un peregrino de la belleza sino de la fealdad. No hay asomos aquí de conformismo, de benevolencia. No es este libro una guía de viajes cuyo propósito sea loar las bondades del lugar, no. Ceronetti es más de invectivas e improperios. La idea de la Italia que tenía en la cabeza se ha disuelto. La modernidad, el progreso, el imperio de la técnica, ha hecho afear todo cuanto mira. Da igual norte que sur. Este u oeste. O el otro.

Ceronetti se desplaza a pie, en trenes, en automóviles, toma el pulso a las ciudades y pueblos que visita, leyendo la información pública disponible en marquesinas, carteles, buzones, epitafios. Sufre el asedio del ruido, el petardeo de las motos, el vómito decibélico de los televisores, la cháchara de los circunstantes. Ceronetti busca amparo en los libros, en el silencio, ese es su refugio. La Divina Comedia y otros muchos textos bíblicos, ensayos, poemas, le sirven para lanzar sus reflexiones, agudas, lacerantes. El Po convertido en una cloaca. Las ciudades uniformadas en su fealdad.

Ceronetti se plantea en qué consiste hoy la identidad italiana.

El materialismo nórdico, aplicado a Italia, no puede producir sino desastres. Desnaturalizarse es peor que perder la patria.

He ido en busca de una Italia que fuera un signo y emitiera un sonido humanamente perceptible. Tengo que confesar que no la he encontrado.

La que veo y voy recorriendo es una Italia ya completamente descompuesta, desfigurada y falta de sentido. El museo como sucedáneo de la vida.

La industria, ofrece dinero a cambio de cáncer y malformaciones congénitas., como en el Polo químico siciliano de Augusta.

Florencia es un característico ejemplo de ciudad que ha perdido su Centro. Le ha quedado solo el centro histórico, convertido en una esponja de demencias, bien empapada. Ciudad de mujeres espiritadas.

Para Ceronetti el paisaje (constructo cultural) es desolador, si el fin de la humanidad es, no la felicidad, sino la perfección intelectual y moral en palabras de Renan, Ceronetti afirma que esta finalidad no la hemos alcanzado ni por asomo y tampoco hay esperanza de alcanzarla en un futuro.

Ceronetti es testigo de aquellos barrios que van desapareciendo y afirma entre lo que es derribado y la nueva vivienda no es relación, es ir a lo irreal a lo sin-nombre; ¿se sale ganando?.

Hay palabras para escritores que no son de su agrado como Luigi Pirandello o Ezra Pound. Sin embargo, en Dante hay que creer sin rechistar.

El contacto con otras personas a Ceronetti lo saca de quicio no soporta el grito, el gemido, la carcajada, la blasfemia, una humanidad tan pobre.

Quisiera no tener ya nada en común con el hombre, ser un puro pensamiento que ignora su miseria y figura. Vengarse del hombre con el silencio, negarle la palabra.

Saberse aburrir en el teatro es una virtud social. No la poseo

Sabiduría de mis relaciones humanas en este viaje, que no llevan el peso de la intimidad y del apego; aún no siendo insignificantes, no son sino signos. Basta lo visto y lo oído para que el día tenga, malitia sua, las simpatías superficiales que lo alegran: una profundidad humana es al instante molestia, y luego, poco a poco, dolor. No quiero ofrecer al cuerpo desnudo, sin protección, los clavos que vuelan por los aires anhelando clavarse.

Vuelan los aforismos: los ferrys, barcos que ya no son barcos, sino continuaciones de autopistas.

Una estación sin el tiempo es casi una catedral.

Los pensamientos:

Todo está mecanizado; los campesinos son obreros industriales; los campos son máquinas.

Ceronetti es un peregrino que constata que lo feo borra la inteligibilidad del mundo.

Referencias a escritores españoles Antonio Machado, Miguel Hernández, Miguel de Cervantes.

Ceronetti austero, frugal en el comer, sabe cuál es el camino:

Sólo lo que es pobre es cristiano, y sólo lo que cobija es humano.

Es la alimentación sobria, que liberada, la que alimenta la sabiduría. en el desequilibrio alimentario está la raíz de mucha violencia; se vuelve cada vez más difícil digerir la vida…

El sentido fundamental e inmutable del teatro es que nos purga de algo.. Él fue titiritero.

Esta Italia que asoma en las páginas de Ceronetti no es la península encarecida por los poetas.

Borrachos, turistas, turistas borrachos, delincuencia del ruido. Italia es fea, está podrida por dentro, es una gusanera peninsularoide, una península gusanógena […] La fealdad de Villa Opicina, de Muggia…

Lo que era un pueblo de vencidos, de doblegados con dignidad, ahora lo es de incurables cretinizados.

Hay solo turismo, que no es la presencia de algo sino la privación, pagando, de todo. Los turistas son sombras, y con ellos los comerciantes, los hosteleros, los organizadores de excursiones, lo que se bebe y se come, la misa en la iglesita…

Ceronetti muestra su espíritu cioraniano una humanidad sin sentido moral está muerta. La medicina triunfa: vida más larga, etcétera. Pero es un coma moral prolongado, no es vida.

Ceronetti anhela el socorro espiritual de la belleza, que no encuentra.

Se pregunta ¿y si yo fuera el ÚLTIMO viajero literario en Italia?.

No abundan los viajes literarios de este calado.

El periplo de Ceronetti, editado por la editorial Días Contados (con epílogo bde J. Á. González Sainz), aquellos dos años por Italia es un manjar para el lector y una hercúlea labor para la traductora de este magnífico libro, Helena Lozano Miralles.