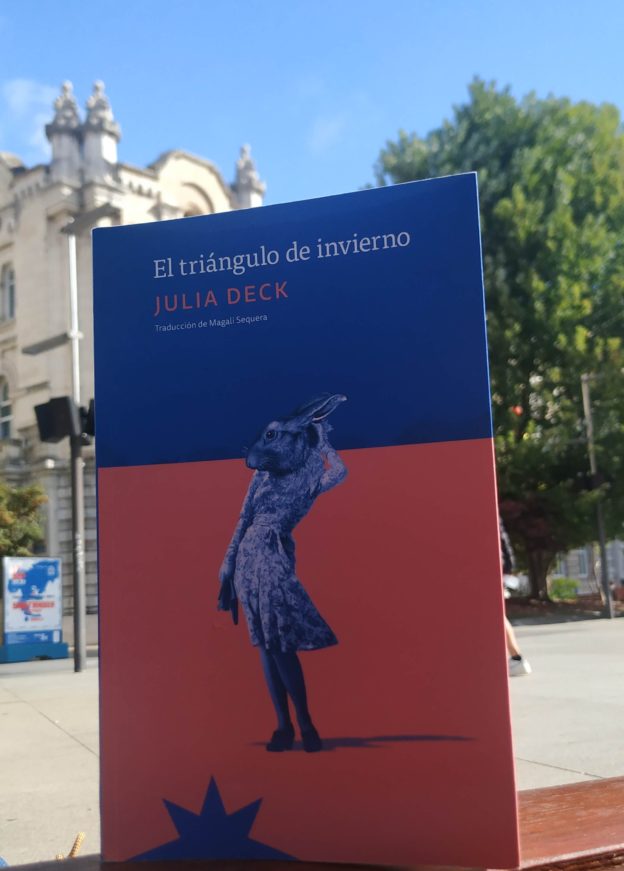

El triángulo de invierno, con traducción de Magalí Sequera, es una nouvelle de Julia Deck (París, 1974), recién editada por Eterna Cadencia.

Novela que es una narración desconcertante, cuya protagonista es una joven la cual quiere darse la oportunidad de construirse una nueva identidad. A tal fin, echará mano del nombre y del parecido físico del personaje femenino de una película de Éric Rohmer, Bérénice Beaurivage.

Su anhelo, la necesidad de ser otro/a, por la vía rápida, se me antoja un anhelo común, tanto como la necesidad de querer sustraerse a ciertas servidumbres, como la laboral. Y no porque no esté capacitada para trabajar, que lo está, sino que cualquier ocupación y tarea la aburre enseguida, en cuanto se vuelve reiterativa.

La narración es el vagabundeo de la joven, en un recorrido topográfico, que la lleva por Le Havre, Saint-Nazaire, Marsella, París, y de nuevo Le Havre, con ecos modianescos y la sequedad y parquedad en la prosa de Marguerite Duras. El título, El triángulo del invierno hace mención a la figura que se forma en el cielo si unimos con líneas rectas las tres estrellas, Sirio, Procyon y Betelgeuse, que en la novela hacen mención al nombre de unos buques.

La paradoja está en que la joven quiere ser otra y al mismo tiempo no ser, no llevando este deseo suyo hasta sus últimas consecuencias, hasta al suicidio, sino empequeñeciéndose, invisibilizándose, quitándose del medio, no ocupando un lugar -aquel que a regañadientes le ofrece el Inspector, el hombre de cuyo brazo se cuelga- ni un tiempo que se le antoja baldío. Porque la pregunta que parece propicia es cómo ocupar el tiempo, qué hacer con él, y asimismo con su cuerpo y mente, con todo este determinismo que nos constriñe, personaliza e identifica y que ella quiere hacer volar por los aires, con su hacer y no hacer, acción y omisión en la que palpita la contradicción que enaltece esta narración.