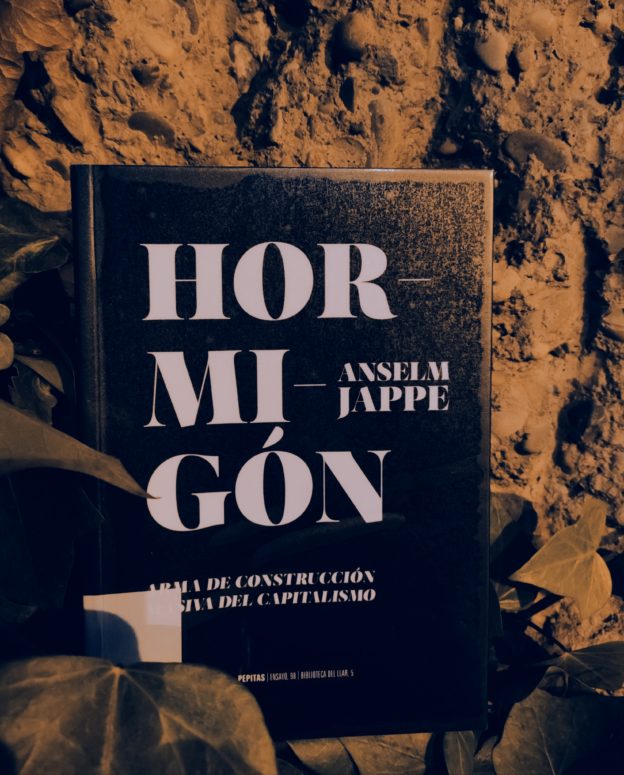

No confundir, al compartir el mismo título, la novela de Bernhard con el ensayo de Anselm Jappe, publicado por Pepitas con traducción de Diego Luis Sanromán.

El hormigón es el enemigo público número uno para Jappe, a pesar de lo cual mantiene muy buena prensa, como se ve. La cruzada está hoy en contra de los plásticos.

Hace tres años un viaducto se vino abajo en Génova. El 15 de agosto de 2018. Murieron 43 personas. Había sido construido en 1967. El conocido como puente Morandi, era un puente de hormigón armado. El hormigón tiene fecha de caducidad, pero el derrumbe del puente genovés puede entenderse y explicarse, a lomos del optimismo, como una anomalía. Para Jappe este acontecimiento es el cordel del que tirar para hilar sus pensamientos acerca del urbanismo y la construcción. En el centro sitúa el hormigón, elemento constructivo que se ha hecho universal en un contexto capitalista e inscrito en la lógica del valor.

El valor capitalista ha abolido todas las particularidades locales, todas las tradiciones, y se impone como la única ley hasta en los últimos rincones del planeta, en los que anteriormente la vida social respondía a leyes muy diferentes dependiendo de las regiones; del mismo modo, el hormigón ha extendido su monótono reino por el mundo entero, homogeneizando todos los lugares con su presencia junto la gelatina del trabajo abstracto está hecha de piedra caliza y escombros.

La construcción no precisaba antes de arquitectos, sino de artesanos. Construcción local que echaba mano de los recursos naturales presentes en el lugar. De esta manera las construcciones eran un espejo, una señal de identidad. El hormigón permite construir barato, sin que nadie se pregunte sobre el coste ecológico del uso y abuso del hormigón a nivel planetario, el impacto que su uso tiene en cuanto a la detraccion de recursos (ríos dragados), contaminación atmosférica, respuesta frente a las inundaciones. El hormigón lima las diferencias, franquicia el paisaje. Si a eso le sumamos el empeño en el empleo del cristal, las largas avenidas, las calles sin balcones, ni trazados sinuosos, los sueños totalitarios se ven así cumplidos. La transparencia permite el control total del ciudadano (me viene en mientes la lectura de Rendición de Ray Loriga) que no tiene ya dónde esconderse, tampoco dónde reunirse, cuando uno se deja llevar por los proyectos de Le Corbusier o Haussmann.

Apela Jappe al sentido común, pero la inercia hoy es demasiado fuerte, una inercia convertida en bola de nieve que genera por parte de los administrados un uso indiscriminado del aire acondicionado, y la calefacción, aumentando así las emisiones y dañando el medio ambiente, que cada vez más deteriorado (y recalentado o gélido), hace todavía más necesario el uso de aires artificiales y calefactores. Un bucle, como se ve.

En cuanto al hormigón, a pesar de que se puede reciclar apenas se hace. Desgraciadamente los países que más usan el hormigón como China son los que menos reciclan, al contrario de Japón que llega a reciclar un 90% del hormigón. China recicla el 10% el hormigón y produce 2000 millones de toneladas de residuos de la construcción.

Uno de los aspectos más interesantes del ensayo son las palabras dedicadas a los arquitectos estrella, como por ejemplo Zara Hadid, responsable de la construcción de la estación de tren de alta velocidad de Afragola, en el barrio más desfavorecido de Nápoles. Comenta el autor que algunos de estos arquitectos tienen por principio no querer conocer el sitio en el que se implantará su construcción; esta debe existir como un objeto puro, independiente de todo contexto. No ha de extrañarnos luego que la obra no case con el lugar, que nos parezca algo ajeno, implantado, artificial, sobrante, y que para nada dé respuesta a las necesidades y deseos de los ciudadanos y usuarios.

Resulta estimulante leer a Jappe.