Leer es como

la luz entre tinieblas

¡oh¡ fértil Bazar

La escritura aquí como sumatorio de fragmentos, paradojas: Toda la noche el gallo cantando. Tras horas de intento, por fin acierta y amanece, confesiones: el miedo a las muchedumbres y las manifestaciones, reflexiones: El placer tiene algo de efímero que no tiene el sacrificio; El relámpago deja en evidencia la mentira de la noche, aforismos: Lo que no se ve, si se imagina, acaba por verse; El escritor que no tiene qué contar, o qué decir, tiene estilo, pensamientos: Cómo me gustaría que alguien escribiera el Libro del sosiego, aunque fuera con una décima parte de la inteligencia de Bernardo Soares, citas: La poesía es un faisán desapareciendo en la maleza (Wallace Stevens). Un puñado de hojas abigarradas bajo el título de Bazar, con el que Emilio Gavilanes (Madrid, 1959) dará salida a un material heterogéneo que me trae en mientes otras lecturas satisfactorias como El libro del desasosiego de Pessoa, Pensar de Vergilío Ferreira o El murmullo del mundo de Tomás Sánchez Santiago, por citar algunas, aunque cada texto es tan distinto como lo es su autor.

La escritura como un medio de acceder al pasado y evocar recuerdos, ya sean los juegos de la niñez, los arrumacos maternales, las horas de encierro escolar y la algarabía una vez fuera, el cuño que imprime la paternidad y las ausencias irreparables –Por muchos hijos que tengas, hasta que no mueren tus padres no sabes nada de la paternidad-, un pasado -el de la niñez- que Gavilanes ya había registrado en La primera aventura.

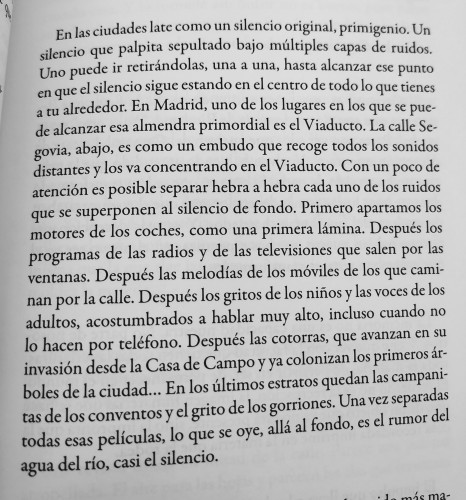

Como en Historia secreta del mundo lo ponderable aquí no son las grandes gestas ni hazañas ni batallas ni fechas que cambiaron el rumbo de la historia -presente ésta siempre, no obstante: En las ruinas de Cartago aún se oye a la caída de la tarde el entrechocar de los metales que la destruyeron– sino las notas a pie de página, el día a día del común de los mortales, a saber, el camino de la casa al trabajo y del trabajo a casa, los paseos por Madrid, por pueblos Zamoranos, los comentarios favorables a lecturas de Cunqueiro, Baroja, Azorín, Hemingway, Stevenson, Robert Graves y nada o poco favorables sobre Ferlosio, Henry James, o sobre obras como La Regenta; apuntes sobre la escritura de Juan Benet o sobre la escritura en general, como que la emoción debe ser el fin último de todo escrito o que la inteligencia es lo que conforma el estilo de todo buen escritor; el visionado de películas como El gatopardo, o de Berlanga, o del oeste, las más disfrutadas y listadas: Sin Perdón, El fuera de la ley, Los valientes andan solos, Las aventuras de Jeremías Johnson…, la mirada del autor se posa a menudo en el paisaje, en lo ajeno a la piel, así el escrutinio de las nubes, la luna llena, los ríos, las piedras pulidas -con el mismo brillo que tienen las palabras en la mente y que trasvasadas al papel se agostan, mudan mates, mundanas, prescindibles- los vientos, el palimpsesto sonoro urbano, el oír cantar a los pájaros en primavera -y la remisión a Thoreau-, las sardinas (este texto luminescente me trae a los labios la palabra ardora) una naturaleza enhebrada con el hilo de los haikus, a veces una deriva natural hacia lo etimológico, y así uno descubrirá que en latín los nombres de los árboles son femeninos y el de los vientos masculinos.

El autor busca un sentido y lo encuentra en la escritura, con la posibilidad que esta brinda de organizar una vida con las hechuras de un relato, una narración que le permitiría a uno verse desde el otro lado, su vida como algo explicable. Recordar es, sobre todo, un acto creativo. Al relatar, la gente crea, redacta, su vida (Svetlana Alexiévich). Y si no, invéntate a ti mismo. Cambia el relato y modifica los hechos. Anida en los textos la zozobra de la identidad, el qué somos, el qué nos constituye, la terminología de los átomos, las moléculas y el nucleo y el precario auxilio de la religión, la innecesitada inmortalidad, la unión de cuerpo y alma, ¿la existencia de esta última?, la materia y la conciencia como su destino inevitable.

Emilio presenta esbozos de posibles relatos y materializa alguno (uno horripilante, ambientado en el seno familiar sobre un secador volador rumbo a una bañera ocupada), ofrece microrrelatos (El hombre célebre imitaba tan bien, con tanta naturalidad, a sus imitadores que dejaba de parecerse a sí mismo), piezas humorísticas: Hace un calor irresponsable; Hay muchas películas que tienen guiones inadaptados; Qué mala suerte tengo, en los últimos quince años se me han muerto tres oncólogos; abunda en la naturaleza de los sueños porque estos forman parte de nosotros, nos explican, nos abren puertas, como hace el lenguaje con sus metáforas. Las palabras crean realidad al ser nombradas, al escribir este Bazar, el empeño del autor parece ser el de la portada: poner la aspiradora a todo trapo y en su vientre albergar máquinas de escribir, edificios, cerillas ardiendo, lapiceros, libros de latín, libros de piratas, botellines de cervezas, pétreos rostros de faraones, labios, gafas de sol, faros, máscaras, acantilados y parabrisas.

La succión, todo ese afán centrípeto, en el ser del lector equivale al arrobamiento de una revelación estética que lo sumirá en un estado próximo al sosiego, anclado, según el caso, por la gravedad de la experiencia.

La Discreta. 2020. 248 páginas