Timothy O´Grady

Fotos: Steve Pyke

Pepitas de Calabaza

175 páginas

2016

Traducción: Enrique Alda

Prólogo: John Berger

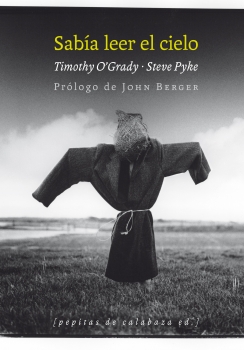

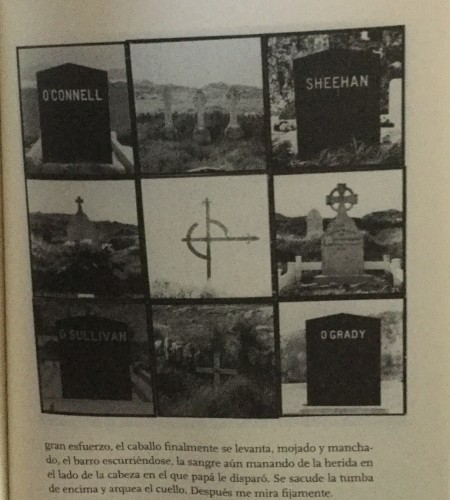

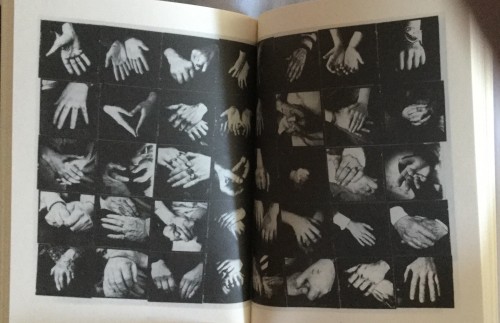

Esta novela editada por Pepitas de calabaza, con traducción de Enrique Alda, la podemos entender como la visita a un museo en cuyas paredes vemos colgadas fotos en blanco y negro. Fotos de rostros alegres, tristes, radiantes, vencidos, piadosos, perplejos. Fotos de parejas con hijos, de acantilados, de tumbas, de espantapájaros. Fotos borrosas, fotos de manos ajadas, de chozas, castros, carreteras.

Supongamos que junto a esas fotos hubiera unos textos que dieran cuenta de lo que vemos en las fotos: los nombres de los dueños de esas caras, la ubicación física donde se hicieron las fotos, cuándo se tomaron. Seguiríamos sin entender nada. Nos haría falta un relato, un imán que juntara esas limaduras visuales, las existencias, los espacios físicos, que cogiera el cabo del pasado para contarnos una historia, que en esta novela son muchas historias, ya que la voz que narra es la quintaesencia de aquellos movimientos migratorios que tuvieron lugar en Irlanda, en la segunda mitad del Siglo XX.

El narrador es un hombre que en su postrera vejez (ese momento vital en el que el trabajo ya está hecho) recuerda lo que ha sido su vida hasta entonces. Él es uno de los muchos que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, a Australia, a Gran Bretaña y fue su quehacer en una tierra extraña: pavimentar carreteras, romper cemento, excavar, retirar barro, levantar muros, contar ladrillos, hacer carreteras.

Vidas en el exilio, tristes, míseras, vacías, malgastadas, sin apenas pasado al echar la vista atrás y sin futuro, ante días que se reparten entre duros trabajos y tabernas nocturnas en las que ahogar cualquier pensamiento en alcohol, donde solo la música les ofrece algo de consuelo y alegría. En el caso del narrador, también vendrá en su auxilio el amor redentor que encontrará en una mujer, en Maggie: su luz y su camino.

Ver las fotografías de Steve Pyke produce un efecto, leer las palabras de Timothy O´Grady produce otro. La suma de ambos, fortalece la narración, potencia la capacidad de evocar, y como dice John Berger en el prólogo, aunque las imágenes y las palabras no dicen las mismas cosas, ni conocen lo mismo, la suma de ambas creo que da lugar a una novela conmovedora, puntualmente cómica (El ojo de un caballo conforta. El ojo de una vaca entristece. El ojo de una oveja hace pensar que te vas a volver imbécil con solo mirarlo) cuya prosa sencilla y neta no ambiciona explicar el pasado, sino más bien mostrar nuestra soledad y nuestro tránsito -la lucha por la supervivencia- nada glorioso, en nuestro deambular por la faz de la tierra.