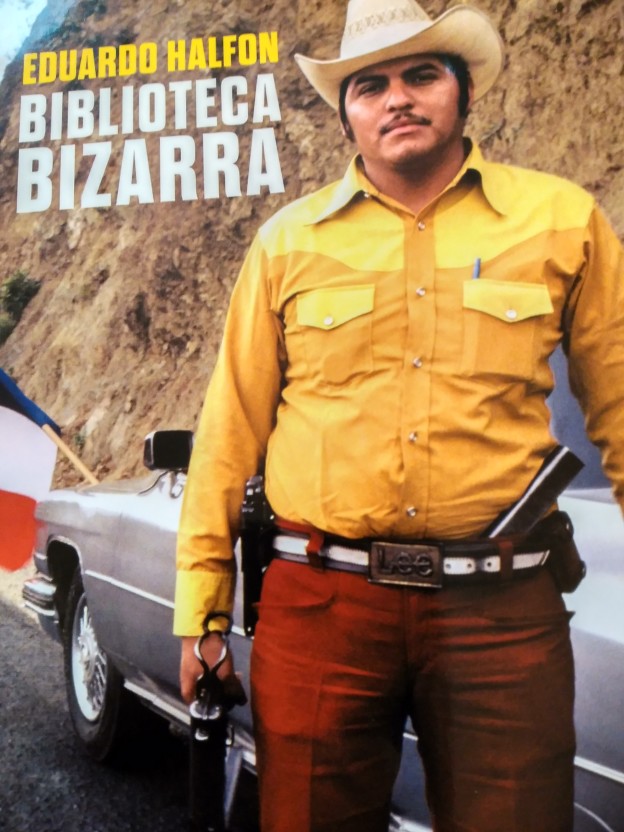

Heteróclito y muy apetecible (lo edita Jekyll & Jill, así que está todo dicho) y godible artefacto narrativo este que nos ofrece Eduardo Halfon, bien conocido por estos pagos literarios.

El texto explicita el amor de Halfon por los libros, como buen bibliófilo, al hilo de lo cual dedica un apartado a hablar de distintas bibliotecas, y esto me recuerda al libro de Marchamalo, Tocar los libros, como cuando aborda esas bibliotecas particulares de varios miles de ejemplares, como la de Eco, ante las cuales siempre surge como espectador la inevitable pregunta ¿te los has leído todos?, que da pie para respuestas de lo más ingeniosas. En esa miríada de bibliotecas, entresaco La biblioteca mojada, entre otras cosas porque el protagonista es un tal doctor Sancha, un riojano con el que Halfon pasea por la calle Laurel y siendo uno oriundo de Logroño el texto me resulta sorprendente.

Otras páginas son recuerdos de Halfon. Unos tienen que ver con su padre, que ya abordó al detalle en Saturno, como su acto de desobediencia filial en su adolescencia, al no estar Halfon por cumplir con los ritos judios tradicionales. En otros se menta a su abuelo, que ya aparecía en los relatos de Signor Hoffman, o se desgranan otros recuerdos como se hacía en Monasterio.

Reflexiona Halfon sobre la escritura y la memoria. Escribir es volver atrás, poner en pie los recuerdos, rellenar los huecos, «Tras beber simultáneamente de los ríos Lete y Mnemósine, narramos nuestros lugares infantiles desde un punto intermedio entre el recuerdo y el olvido«.

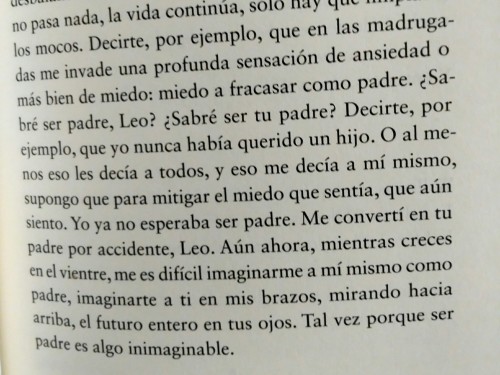

Otro capítulo lo dedica Halfon a su inmimente paternidad (viene al caso hoy que es el día del padre)

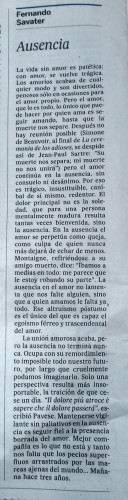

Sentimientos, los que manifiesta Halfon que me recuerdan a otros parejos de Pablo Cerezal en Breve historia del circo.

Halfon nos cuenta sus inicios como escritor, su poco gusto por la lectura hasta pasada la treintena que le llega la iluminación, el leer compulsivo, el enamorarse de las palabras, el aprender a escribir, el ser un lector exigente, el comenzar a publicar. Recuerda a los escritores guatemaltecos que se han visto obligarse a exiliarse: Miguel Ángel Asturias, Augusto Monterroso, Carlos Solórzano, y cómo él mismo se tuvo que ir (un partirse por la mitad) como un día un fulano se plantó en su casa dejó un arma sobre la mesa y se puso a contarle lo mucho que adoraba a Hitler, pues era mejor no andar hablando demasiado y no hablar, opinar, escribir y en caso de hacerlo censurarse, para no causarse problemas.

Me ha gustado mucho la anécdota del laureado Antonio Di Benedetto compitiendo en un certamen de relatos con otros jóvenes que hacían sus pinitos, como Bolaño.