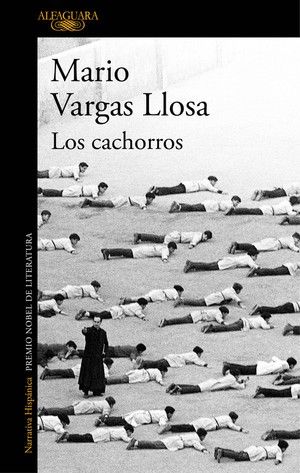

!Hay que ver lo que 32 páginas bien apretadas dan de sí!. Una novela soberbia. La versión definitiva de Los cachorros data de 1966. Mario Vargas Llosa solo tenía entonces 30 años.

La lectura de la novela me trae en mente dos cosas. Una, cuando el joven Cuéllar toma conciencia de que la vida va en serio y a derecho y al levantar la cabeza del ombligo siente una especie de vértigo, de arcada; ese frío que a todos nos ha recorrido el espinazo alguna vez como si una de las Parcas estuviera trajinando con nuestro hilo vital. Hilando luego nosotros quién sabe si reflexiones como siguen:

No existía. Existía. Ya no existo. ¿Ha importado?

La segunda es que el desarrollo de la novela, un portento de movimiento y de musicalidad, según Bolaño, es a su vez un festín del lenguaje que se muestra aquí opulento, vivaz; una polifonía de voces que en volandas nos llevan desde el nacimiento de Cuéllar, en la ciudad de Lima y sus correrías con otros muchachos del barrio de Miraflores, hasta su muerte. Ahí, en esa concreción, pienso en Dixon, en su Wife in reverse, que dice así: Su esposa muere, la boca ligeramente torcida y un ojo abierto. Él golpea la puerta del dormitorio de su hija menor y dice: “Mejor que vengas, me parece que mamá se muere”. Su esposa cae en coma a los tres días de haber vuelto a la casa y permanece así once días. Celebran una pequeña fiesta el segundo día que ella pasa en la casa: salmón Nova Scotia, chocolate, un risotto que él preparó, queso brie, champán. Una ambulancia lleva a su esposa al hogar. Ella le dice: “Paséame en silla de ruedas una última vez por el jardín, antes de que vaya a la cama”. Su esposa rechaza el tubo alimenticio que quieren ponerle los médicos y pide morir en su casa. Ella dice: “No quiero más asistencia, ni líquido ni comida”. Él llama al 911 por cuarta vez en dos años y le dice a quien atiende:“Mi esposa, seguro que tiene neumonía otra vez”. A su esposa le hacen una traqueotomía. “¿Cuándo me la van a quitar?”, pregunta ella, y el doctor dice: “¿La verdad? Nunca”. “Su esposa tiene una grave neumonía”, les dice el médico, la primera vez, a sus hijas y a él, “y hay un cincuenta por ciento de probabilidades de que sobreviva”. Su esposa usa ahora una silla de ruedas. Su esposa usa ahora un andador con ruedas. Su esposa usa ahora un andador. Su esposa debe usar bastón. A su esposa le diagnostican esclerosis múltiple. A su esposa le cuesta caminar. Su esposa da a luz a su segunda hija. “Esta vez no has llorado”, dice ella, y él dice: “Sin embargo, estoy igual de feliz”. Su esposa dice: “Tengo un problema en los ojos”. Su esposa da a luz a su hija. El obstetra dice: “Nunca vi a un padre llorando en la sala de partos”. El rabino los declara marido y mujer y él estalla en un llanto. “Casémonos”, le dice él y ella dice: “Estoy de acuerdo”, y él se pone a llorar. “Qué reacción”, dice ella, y él dice: “Estoy tan feliz, tan feliz”, y ella lo abraza y le dice: “Yo también”. Ella llama por teléfono y le dice: “¿Cómo estás? ¿Te parece que nos veamos y charlemos?”. Ella se despide de él en la puerta de su edificio y le dice: “Esto no está funcionando”. Él conoce a una mujer en una fiesta. Charlan largo rato entre ellos. Ella debe abandonar la fiesta para ir a un concierto. Él le arranca el número de teléfono y dice: “Mañana te llamo”, y ella dice: “Eso me gusta”. Él se despide de ella en la puerta, le da la mano. En cuanto ella se va, él piensa: “Está mujer será mi esposa”.