Otros textos de Emil Cioran ya los he comentado aquí, por ejemplo, Extravíos y Soledad y destino.

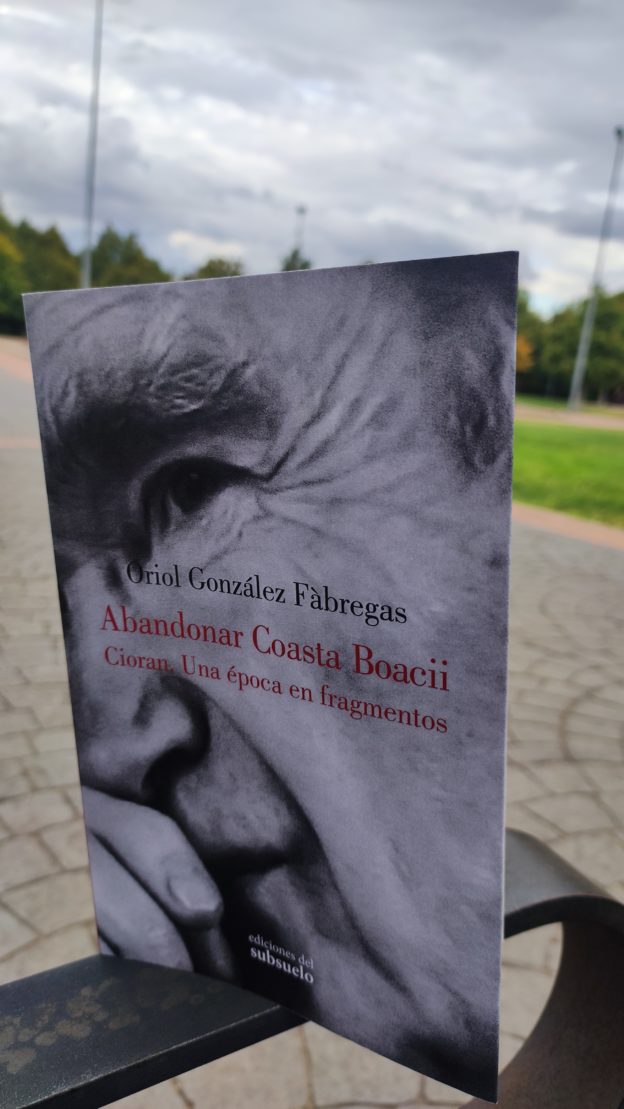

Lo que ofrece ahora Oriol González Fàbregas en Abandonar Coasta Boacii. Cioran. Una época de fragmentos, publicado por ediciones del subsuelo, es una biografía en fragmentos, similar a la escritura habitual de Cioran, proclive al aforismo y al ensayo breve.

Y el recorrido que propone Oriol me resulta subyugante, con comentarios propios y la magnífica selección que hace de los textos de Cioran, que nos permite conocer mejor al autor, nacido en Rășinari (pueblo de Transilvania) en los confines del imperio Austro-húngaro, en 1911, que goza de una infancia que será luego el paraíso perdido (no había entonces ansiedad ni angustia), el jardín del que los humanos somos desahuciados, talud que nos aboca al precipicio, a la caída. Un nacimiento, previo, que Cioran considera ya algo irreparable. Es mejor no nacer, piensa. Y decide no tener descendencia. Otras ideas, no logra llevarlas Cioran a la práctica, sin que salgan pues de los dominios del pensamiento, como su afirmación de que había que suicidarse a los 35. Cioran vivió 84 años (testigo por tanto de las dos guerras mundiales, del comunismo y del fascismo, de Hitler y Stalin) y experimentó la decadencia, la degradación que tanto aborrecía.

Fue dejando de lado, camino de la madurez, sus escritos de juventud, fascistoides y antisemitas, para abrazar el desencanto, un lúcido pesimismo. Su naturaleza balcánica y volcánica se fue sofocando, sin llegar a aplacarse. Deseaba el despojamiento y la serenidad de los budistas sin llegar a lograrlo.

Dejó de escribir en rumano para hacerlo en francés. Eso lo salvó de la locura y del suicidio. Se esmeró hasta pulir un estilo en una lengua que no era la suya, pero que logró domeñar. A pesar de hubo quien, como Lacombe, lo llamó meteco.

La revuelta del 68 en París le pilló en su epicentro: su ático a 400 metros de la Sorbona. Vive la revolución como un espectador. Mentalmente, la idea anarquista de aniquilar toda autoridad, se le antoja una de las más hermosas que jamás se hayan concebido.

Sin apenas recursos (solo quienes no trabajan viven: Guy Debord) rebajó sus gastos al mínimo. No tenía libros ni dinero y en la iglesia ortodoxa rumana, en París, leía todo lo que tenían allí, muchos clásicos en su idioma natal.

Amaba desplazarse en bicicleta y andando, por Francia, junto a Simone. Nunca cogió un avión.

Odiaba la ruidosa civilización, el consumismo y la idea del progreso.

Fue dejando de lado escritores que le gustaron antaño, como Dostoievski, Nietzsche (por ingenuo) o Shakespeare. Y sólo le quedó al final Bach, como a su madre.

Vemos también la relación que mantuvo con Beckett, Eliade, Ionesco, Michaux, Valéry, Simone Boue, Celan, Camus… Unas relaciones más profundas que otras, algunas mantenidas epistolarmente, y otras como su encuentro con Camus, reducidas a una sola frase, que viendo el carácter soberbio de Cioran supuso el punto y final con Camus, aunque más tarde, cuando Camus muera, Cioran se replanteará su conducta.

En los fragmentos sí vemos un ejercicio de autocrítica por parte de Cioran, desdeñando algunas conductas pretéritas. Una necesidad también la de pasar desapercibido y abundar en el anonimato. Muy celoso siempre de su intimidad. Ajeno asimismo a los círculos literarios. Quizás por eso tenía buena sintonía con Beckett.

En sus postrimerías le pide a Simone: Supprime-moi! Pero le alcanzó la demencia y no pudo contar con el auxilio que la ley concede hoy con el suicidio asistido, como a Godard.

De qué me valió abandonar Coasta Boacci, se pregunta Cioran al final de su existencia. Este espléndido ensayo de Oriol nos permite enteder mejor a qué atiende la formulacion de esa pregunta o lamento implícito.