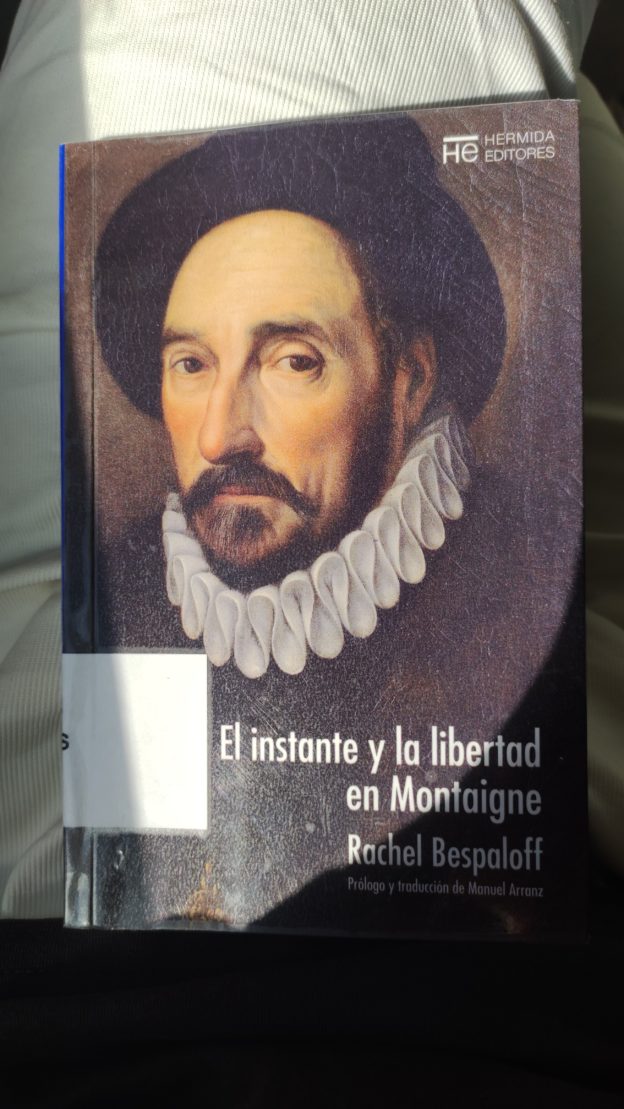

Leí El instante y la libertad de Rachel Bespaloff (con traducción de Manuel Arranz) en un tren. Ida y vuelta. Miraba por la ventanilla, rumiando lo leído. Ante mis ojos, escenarios rothkianos de amarillos y azules. Lo lejano, en apenas unos segundos quedaba atrás. El porvenir era un proyecto abolido. La figura de Montaigne sigue creciendo, sus ensayos no pierden vigencia. En ellos (en lo que llevo leído; ensayos que habida cuenta mi desmemoria tornan inagotables) prima el sentido común, la sensatez, la templanza. No era un revolucionario Montaigne, no descendió a los infiernos ni ascendió a los cielos nos dice Bespaloff. Como un estilita, en lugar de una columna optó por un torreón, allá se dedicó al estudio y examen de sí mismo, a extraer todo lo que su yo tuviera que ofrecerle, que como vemos era mucho y bueno. Un yo que deviene universal.

No hay descripción tan ardua como la descripción de uno mismo, y ciertamente tan útil, nos dice Montaigne. Las sentencias de Montaigne son árboles de ancha copa en los que encontrar amparo:

La grande y gloriosa obra maestra del hombre es vivir de modo conveniente. Todo lo demás, reinar, atesorar, edificar, no son más que pequeños apéndices y adminículos a lo sumo.

Para la autora, Montaigne, no se limita a decirnos cómo es el hombre, sino que lo crea.

Bespaloff relaciona a Montaigne (sus Ensayos) con San Agustín (Confesiones) y Rousseau (Las ensoñaciones de un paseante solitario). Establece relaciones a su vez con Baudelaire (uno de los rasgos distintivos del pensamiento occidental es que el sentimiento de la existencia aflore en la angustia de la intuición y de la finitud; Libertad vinculada al ser y a la nada). Descartes y Nietzsche (para ambos el héroe es alegre). El ensayo de Bespaloff anima a leer a Montaigne y ella se ocupa en entenderlo y explicárnoslo. En Montaigne, como en todo ser pensante, anidaba la contradicción y esto resulta evidente en su concepción de la cultura al tiempo que exaltaba el no-saber. Montaigne nos pone en guardia contra la mentira, la pasión del conocimiento y la humildad del no-saber, dice la autora. El instante del título, supone para Montaigne recrear la vida en el instante, cuyos elementos constitutivos son la gracia, el don, el abstenerse de actuar, que impone la calma al espíritu inquieto y al corazón ansioso, el recogimiento de la voluntad que lleva el yo hacia sí mismo abriéndole a la presencia de las cosas, la tranquilidad de esa soledad… por ello no deja Montaigne escapar las mínimas ocasiones de placer que puede encontrar.

Montaigne es fiel a su independencia:

Cuando mi voluntad me entrega un partido, no lo hace con una obligación tan violenta que infecta mi entendimiento […] Adoran todo lo que está de su lado. Yo ni siquiera excuso la mayoría de cosas que veo en el mío.

Una enmienda, por tanto, al sí a todo tan común, capaz de anestesiar el mínimo atisbo crítico. Y lo hace desde su posición burguesa, acomodada, no atacada por ningún tipo de sentimiento amoroso (no tuvo pareja), ni filial (no tuvo hijos) que pusiera en peligro (o a salvo) su día a día.

Hoy en día no podemos releer los ensayos sin darnos cuenta, con una especie de estremecimiento, lo importante que es la presencia de un hombre que nos devuelve el sabor de la libertad siendo libre el mismo.