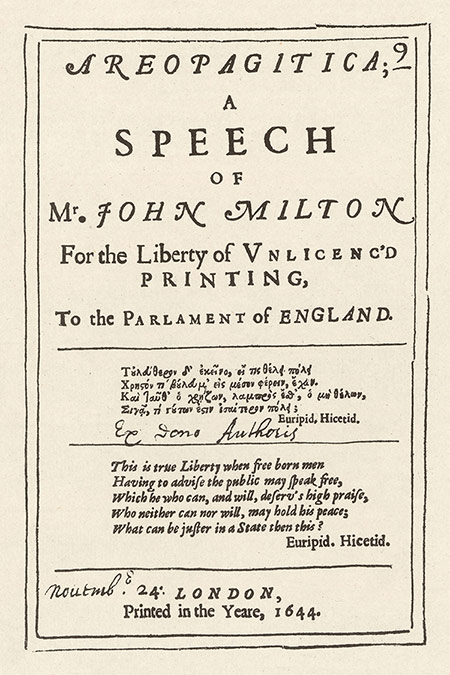

Después de leer este artículo de Carlos Javier González Serrano https://elvuelodelalechuza.com/2016/11/06/existe-el-periodismo-neutral-una-perspectiva-socio-historica/ me apetecía leer el libro de John Milton (1608-1674) que se menciona en el mismo.

La Orden de licencias de 1643 que dictaba licenciamiento a cualquier texto antes de su publicación, encuadernación o venta al público, da pie a Milton para el discurso que pronunciará en el Parlamento ante los lores y comunes.

Milton inflamado de aliento poético defiende su posición, contraria a este sistema de licencias -aunque entiende la censura en el caso de publicaciones inmorales, difamatorias y heréticas-. Aunque su planteamiento es básico, se demora y recrea, ya sea yendo a la Grecia clásica -donde las leyes de Atenas no prohibían ningún libro- o comparando a su país, Gran Bretaña, con otros de su entorno.

«Porque los libros no son para nada cosas muertas, sino que reside en ellos una fuerza vital tan activa como la del alma a cuya progenie pertenecen; es más, conservan como matraces la más pura eficacia y extracción de aquel intelecto vivo que los engendró. Sé bien que son tan vivaces y tan vigorosamente productivos como aquellos fabulosos colmillos de dragón que, esparcidos aquí y allá, hicieron brotar varones armados. Y con todo, por otra parte, y como no se eche mano de cautela, vale casi lo mismo matar a un hombre que matar un buen libro. Quien mata a un hombre mata una criatura de razón, imagen viva de Dios; pero quien destruye un buen libro mata la razón misma, mata la imagen de Dios, como si estuviese en el ojo. Muchos hombres viven cual carga para la tierra, pero un buen libro es la sangre preciosa y vital de un espíritu maestro, embalsamado y atesorado para una vida más allá de la vida. Verdad es que ninguna edad puede devolver una vida, sin la cual no haya quizás gran pérdida; y el devenir de los años no compensa casi nunca la pérdida de una verdad rechazada, por cuya falta padecen las naciones».

Milton alega que no se puede monopolizar el saber, que unos pocos no pueden decidir que se publica y que no. Que esos pocos no son los más eruditos, ni los más sabios, sino a menudo los más cerriles, los menos vivaces, los más iletrados, carentes de las capacidades intelectuales mínimas para dilucidar la gloria de la razón humana encarnada en los libros y que además nadie está en posesión de la verdad ni del conocimiento.

El saber, dice, es una sed que no se puede aplacar, un alimento que no se le puede negar al pueblo, porque de hacerlo éste resultaría mermado, almidonado, alelado.

Habla de que la Reforma necesita espíritus ingeniosos, agudos, vivaces, personas curiosas, críticas y que todo eso es lo que ha permitido a su país -a mediados del siglo XVII- ser una potencia mundial y la envidia de muchos.

Pide Milton que la Ordenanza no se apruebe, porque sería una ignominia, un atentado contra espíritu del saber, que tiene más de flujo que de fósil. Además Milton apela al juicio de cada uno, a su capacidad de discernimiento, tal que el mismo le permita ver que lecturas le son convenientes y cuales no, ponderando cada una de ellas en su justa medida. De esta manera el Estado no adoptaría un papel paternalista, que abocaría a la ciudadanía a una minoría de edad, donde después de dejar la escuela, el Estado le tendría que seguir guiando, evitando poner a su disposición aquellas lecturas que el Estado considera nocivas, perjudiciales para el espíritu de sus ciudadanos.

Una lectura recomendable, pues ya sean antaño las licencias o bien ahora la censura, es este un asunto que siempre está sobre la mesa, pues el afán de monopolizarlo todo, también afecta al saber.

¿Se imaginan un discurso hoy, en cualquier de nuestras dos cámaras, de tal magnitud, de tal calado?. Cuesta imaginarlo, viendo hoy la política convertida en una máquina de repetir sandeces y frases hechas, en discursos vacíos, que lejos de avivar al pueblo con su agudeza lo anestesian con su necedad.