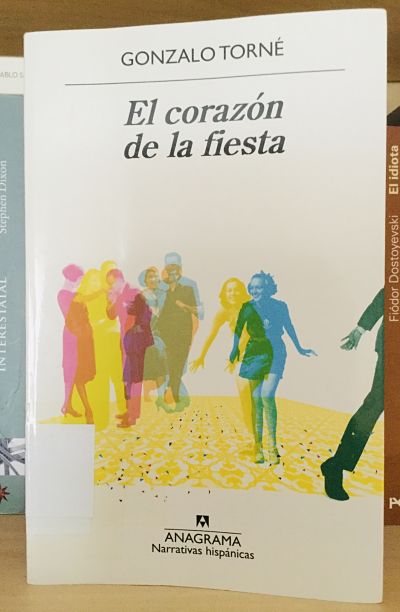

La última novela de Gonzalo Torné, El corazón de la fiesta (Anagrama), se ambienta en Barcelona, aunque la torrada independentista no monopolizará aquí el relato; no huele en estos pagos urbanos a humanidad sudorífera ni hay movimientos asamblearios ni okupas ni aquellas compuertas mentales elusivas registradas en la corrosiva y fantástica Lectura fácil de Cristina Morales. No, aquí hay otros puntos de vista, otros enfoques, no exenta tampoco la narración de mordacidad e ironía, desentrañando una clase social de (ringor)rango casi celestial, que flota sobre el vulgo o se apoya en el mismo para encumbrarse y envanecerse, comisiones mediante, convertido para ellos el país catalán en una galería comercial donde frecuentar la zona de las delicasseten, derrochando a manos llenas un dinero ajeno envilecido por un mal entendido servicio público, que se va con la misma fluidez con la que entra.

A la cabeza del clan familiar un presidente autonómico conocido como El Rey, Pere Masclans, su mujer, Montse, su amante: la nórdica Astrid y tres vástagos: La Paradeta, Yúnior y el Bastardo (no se precisa dar más detalles); este último centrará parte del relato con las arremetidas deci-béli(c)o-domésticas con su amada, Violeta, a la sazón Violet, una choni; su relación bien puede ser una adaptación del cuento del príncipe y la doncella, en donde para el primero, los títulos nobiliarios de antaño, bajo el cuñ(a)o del capitalismo son hoy títulos mobiliarios, cuya sed vital no se sofocará nunca y bajo ningún porcentaje, y la cual precisa de pisazos de centones de metros cuadrados en lo mejor de Barcelona y viajes que resten gravedad a sus existencias, las desraícen y obnubilen, mientras que el porvenir de baratillo se ve pautado y lastrado para el común de los mortales por trabajos precarios y mal pagados, el cepo de la hipoteca, los alquileres inaccesibles.

Violeta viene de una clase media y El Bastardo opera aquí como un ascensor social que le abrirá las puertas a un mundo de fantasía. Un campo minado, porque para el Rey cuantos pululan a su alrededor, hijos también, no dejan de ser ricodependientes, que no deben morder la mano que les da de comer y les regala sus cómodas existencias. Los vástagos proyectan la ambición paterna en el mar sin orillas en la que se cifra cualquier codicia que se precie de tal; uno dedicado al ámbito inmobiliario y el otro a distintos negocios que le permiten ampliar su parque automovilístico de forma geométrica. Violeta, ávida de experiencias empleará el sexo como forma de coñocimiento, derribando la nula resistencia que le ofrecen tanto El Bastardo como el hijo que tendrán en común prontamente apartado de su lado por obra y gracia de los auxiliadores internados.

A Torné le van las largas parrafadas, los discursos extenuantes, personajes que hablan (muy habilidoso Torné siempre en el manejo de los certeros diálogos (sin el sonsonete de dije, dijo, dije, dijo…)), escriben, cuentan y se cuentan, explican y desentrañan (o lo intentan) su realidad y patéticas vidas a través del cordel de la escritura, la palabra y el pensamiento y en esta densidad la proteica novela cunde y deja la sensación tras su lectura de tener muchas más de sus 242 páginas, a través de las cuales veremos el apogeo y caída de El Rey (en el plano mítico vendría a ser un Ícaro: un alto vuelo y un batacazo mortal), aquel, que ante una sociedad que vivía de espaldas al consuelo que ofrecían unos dioses arrumbados, concentró en su figura el ansia civil de un pueblo perdido, al que Pere recordaría su razón de ser (en palabras de Turris), tutelándolo durante tres décadas en una labor de caudillaje político.

Joan-Marc y Clara, personajes en Hilos de Sangre y Divorcio en el aire, aparecen de nuevo y son quienes se ven sometidos al estruendo de El Bastardo y Violeta cuando la pareja se convierta en sus vecinos y compartan pared. Luego, cuando la pareja desaparezca, Clara le encomendará a Joan-Marc que investigue y éste a modo de periodista construirá un relato tras entrevistar a los satélites de El Rey, abundando la narración ya sea en lo sentimental, con las declaraciones de El Bastardo, La Paradeta, Juan (el padre de Violeta) o en lo político, con un Turris que muda lo execrable en Pere, en heroico. Inevitable ante una memoria que siempre propende a la exculpación y al blanqueamiento.

En cada nueva novela de Torné lo que se pierde en extensión se gana en concreción, hilando el autor cada vez más fino su pensamiento, desengrasando el texto y dejando la fibra punzante del lenguaje y de una inteligencia iluminada por la experiencia, A mitad del camino de la vida…

Anagrama. 2020. 255 páginas

Gonzalo Torné en Devaneos

Lo inhóspito

Divorcio en el aire

Años felices