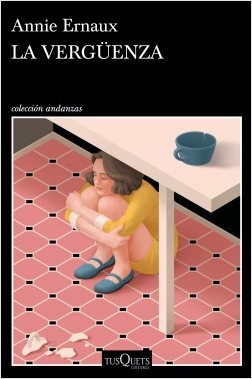

Annie Ernaux ya había escrito otros libros que abundaban en lo autobiográfico: Memoria de chica, No he salido de mi noche o El uso de la foto. En La vergüenza, con traducción de Mercedes Corral Corral y Berta Corral Corral, pone su atención la autora en un hecho acontecido en 1952, cuando ella tenía 12 años.

Como en ese cuadro en el que hay un motivo principal que centra nuestra atención y otros muchos elementos accesorios, periféricos, que orbitan alrededor del mismo y que iremos desvelando poco a poco bajo la atenta mirada, así opera Ernaux en esta novela. El motivo principal es el recuerdo que ella, entonces una niña, tiene de su padre intentando matar a su madre una día de junio, con un hacha, en el colmado-hogar donde viven. Tras aquel momento de locura las aguas volverán a su cauce y no se volverán a repetir más elementos violentos como aquel, pero no podrá quitárselo Ernaux de la cabeza, al instalar en ella ese hecho inaudito y atroz un sentimiento de vergüenza.

Echando mano de fotografías y recurriendo a la memoria la autora se retrotrae hasta 1952, tratando de conocer cómo era su identidad de entonces, empleando para ello los vestidos de la época, las canciones que escuchaba, los libros que leía, la fuerte presencia de la religión en las aulas del colegio privado al que acudía; la sensación de pertenecer a una clase social distinta al de sus compañeras, sintiéndose al margen; lo mismo le sucederá con la edad, ya que los 12 años marcaban la barrera entre la infancia y la adolescencia, entre el cuerpo de un niña y el de una mujer, aspecto que en aquel entonces le parecía tan deseable como inalcanzable.

Ernaux analiza la sociedad en la que vivía en 1952 en Normandía, muy preocupados todos ellos por el qué dirán, por guardar las formas, por no dar que hablar, por no apartarse del rebaño, en un colectivo muy dado a censurar y a reprobar todo aquello que se saliera del molde de lo “normal” (embarazos fuera del matrimonio, madres solteras, abortos…) cincelada la moral con el buril de la religión. Aunque por otra parte no estaba mal vista la violencia hacia los hijos, entendida como parte de una educación que había de ser estricta y severa.

Un viaje que realizará Ernaux junto a su padre, en autobús, durante un par de semanas, llegando hasta Lourdes, antes del hecho de marras le permitiría a la niña tomar conciencia del otro mundo que existe más allá de las cuatro paredes de su casa, el barrio, la ciudad, la moral, descubriendo en las habitaciones del hotel el uso del lavabo, los retretes, el yogur en los restaurantes…

Con La vergüenza Ernaux hace público aquello que le pasó, pesó y posó y le acompañó por tanto a lo largo de toda su vida, tal que en 1996 decidió extirpar ese recuerdo para poder analizarlo a través de la escritura, con la publicación del presente libro, muy en la línea de sus otros libros autobiográficos.