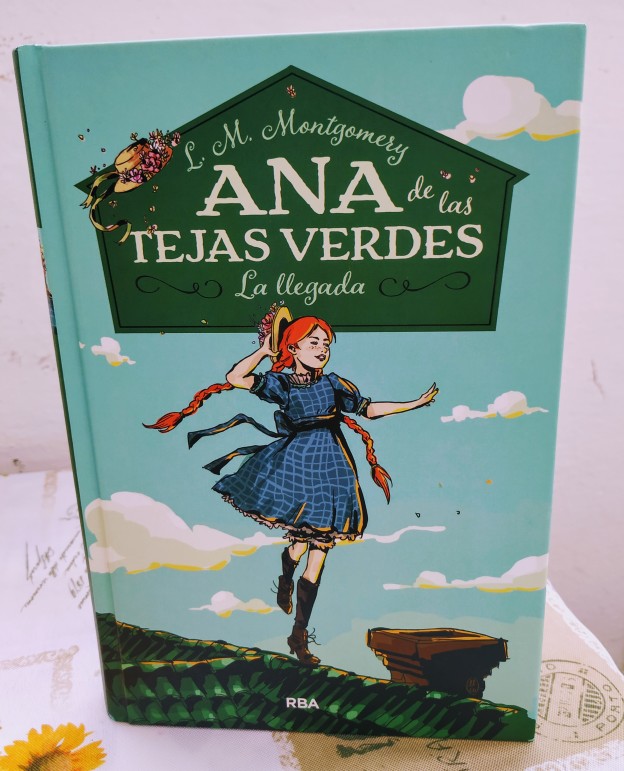

A principios del siglo XX la canadiense L. M. Montgomery escribió la saga Ana de Las Tejas verdes, que sería llevada luego a la televisión y al cine.

La llegada, con traducción de Ana Isabel Sánchez, es el primer título de la saga. Ana Shirley tiene 11 años, vive en un orfelinato hasta que dos hermanos deciden adoptarla. Se trata de un error porque ellos quieren un chico y a cambio obtienen una chica. Al hermano, llamado Matthew, la niña le cae bien desde el principio. A su hermana Marilla no tanto. La idea pasa por devolver a la niña al orfelinato, pero tras unos días de prueba, y cediendo al buen corazón de ambos hermanos, deciden adoptarla, no sin ciertas reservas.

Ana Shirley es todo un personaje, una niña dotada de una imaginación desbordante, intrépida, que no se achanta ante nadie ni nada, un espíritu libre que Marilla se ve en la necesidad de doblegar, o encauzar a través de la educación.

Como es de esperar las cosas no empiezan bien, Ana no sabe manejar los usos de la cortesía, la diplomacia, y le saca los colores a Marilla frente a sus amigas, o cuando Ana debe acudir al colegio y monta un pifostio, o miente haciendo una declaración falsa a fin de contentar a Marilla. Pero todos estos son pormenores que se pueden enmendar.

Los hermanos descubren en su interior sentimientos inéditos para ellos hasta entonces, algo parecido a la ternura, el afecto, el cariño. Las cosas que la niña les cuenta les hacen mucha gracia, pero también se entristecen cuando Ana llora como una descosida, pues la niña a pesar de ser muy echada p’alante también es muy susceptible y de lágrima fácil, como cuando en el colegio se mofan de su pelo rojo al que le llaman pelo de zanahoria (como la novela de Renard)

El personaje de Ana Shirley, o de Cordelia Shirley como le gusta a la niña llamarse a sí misma le permite a la autora censurar ciertas actitudes de los adultos mediante el proceder de Ana, quién tiene sus más y sus menos con los docentes, los párrocos, los adultos adustos, y con todo aquel dotado de escasa imaginación. Estas salidas de tono, o así le resultan a Marilla, analizadas un poco más al detalle no son tales, y esa es la transformación que experimentan Marilla y su hermano, que dejados llevar por la inercia, aceptan ritos, costumbres, tradiciones, jerarquías, sin pensar apenas en ellas, de una forma automática. La llegada de Ana, su mirada virgen, pone todo este entramado patas arriba, y esto es el gran logro de esta divertidísima novela.