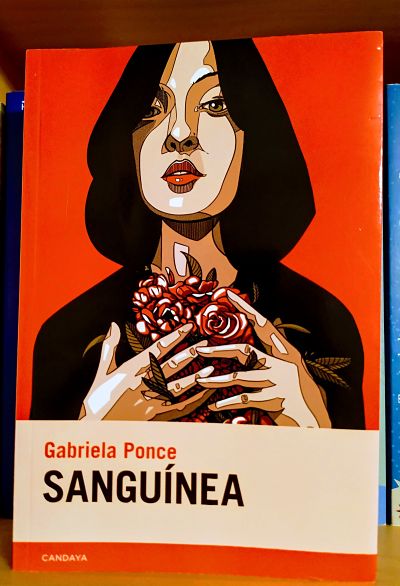

Mientras leía Sanguínea, la novela de la ecuatoriana Gabriela Ponce (Quito, 1977), recién editada en Candaya, pensaba en el documental Placer femenino, de Barbara Miller.

El poder siempre ha estado en manos del hombre y el relato de la sexualidad también. El deseo sexual femenino siempre se ha orillado y ninguneado, y cuando este asoma solo atiende a un fin: complacer al hombre.

Novelas como Sanguínea ofrecen otra voz y construyen otro relato en el que la mujer es dueña de sí misma para todo, también para su sexualidad, y para su búsqueda y el placer derivado de la misma y en última instancia también de sus consecuencias. ¿Qué hacer con un embarazo sobre la mesa?. ¿Abortar? ¿Tener al niño y quedarse con él o bien darlo a una familia?. Ella decidirá. He ahí su libertad y su condena; los genes en su eterna transmisión.

La narradora crece en el vacío, en la ausencia de su hermano muerto, en el dolor, en el extrañamiento, en la necesidad de verse ocupada, inundada, buscando en las caricias, en la carne ajena, enhiesta, algo parecido a la plenitud y a fe que lo halla, en un inmueble selvático que es cueva, origen, precipicio, madriguera. Aunque el vacío siempre gana y el sexo solo son parches.

Quizás el vacío que siente ella no tenga cura, quizás su dolor sea insondable, la vida una cinta transportadora hacia ningún lugar, quizás el alumbramiento no le suponga el eclipse del yo, pues sabe bien lo que no es, lo que no siente, cuales no son sus instintos, ni ahora ni luego, y aunque toda su historia sea tan vívida, cálida y acongojante como lo es la sangre menstrual, de toda esa renuncia surge algo parecido, si no a la esperanza, sí a su asunción, el abrazo interno a su naturaleza, a su ser, en definitiva, un dolor carnal devenido en voluptuosidad táctil. Y todo esto se me antoja cualquier cosa menos cursi.

Editorial Candaya. 2020. 158 páginas