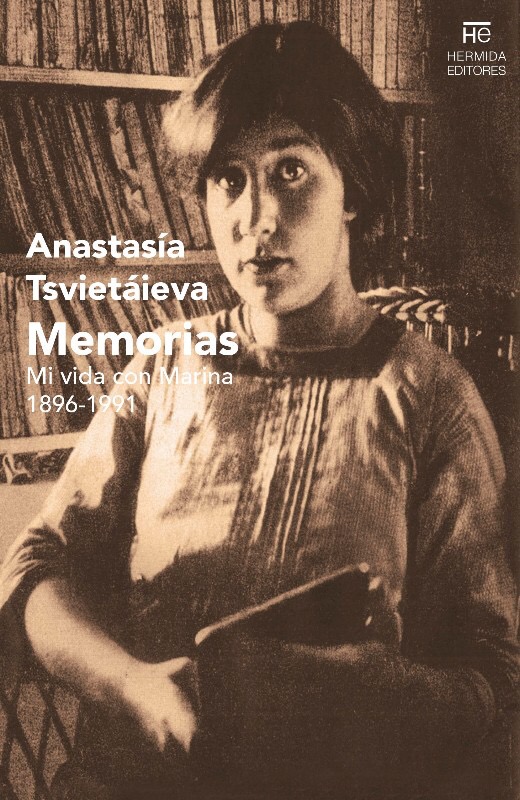

Lo aquí manifestado es el fruto de algunas notas que he tomado durante la lectura de esta extensa autobiografía de Anastasía Ivánovna Tsvietáieva (Moscú, 1894-1993), pues de haberlo dejado todo para el final, mi desmemoria me hubiera impedido escribir algo sobre la misma, dado que hablamos de un libro de 1210 páginas y en la que he estado embarcado durante más de un mes. Un mes muy gozoso, por otra parte.

Las primeras 400 páginas recogen la infancia de Anastasía y de su hermana Marina, la reconocida y desdichada poeta, una de las figuras más importantes de la literatura rusa del Siglo XX. Decía Roberto Bolaño que si uno permanece en el lugar de la infancia, las posibilidades de ver cómo se corrompe tu propia infancia son mayores. En el fondo siempre vamos a ver cómo se corrompe nuestra infancia, así que con esa idea en la cabeza, la pregunta que me hacía era cuando se echaría a perder esa memoria infantil de Anastasía sustanciada de olores, juegos, aventuras, alegrías, pasatiempos, afectos, etc.

Anastasía tiene desde muy pequeña a su madre enferma de tisis. ¿Cómo era la madre de Anastasía y Marina?. Así nos las describe Anastasía:

Mamá era severa con nosotras, vehemente, gritaba, nos echaba responsos, odiaba la mentira, exigía coraje, pero ¿nos costaba relacionarnos con ella? No. No podíamos haber tenido otra madre. La queríamos, la comprendíamos, no la reprobábamos. No nos doblegaba, o sea, no nos intentaba quebrantar; nos doblegamos y nos enderazábamos solas.

Su padre trabaja como director de un museo (al que Anastasía y su hermana denominan “el colosal hermano menor”) que le obliga a estar siempre fuera de casa. La desahogada situación económica familiar les permitirá dejar Rusia para desplazarse hasta Italia, a Génova (a Nervi), con la idea de que allá la madre pelechase, con los beneficios que le depararía un clima más benigno, más cálido. Son meses felices los que las hermanas pasan en Italia, donde ven el mar por primera vez y disfrutan de la compañía de otras niñas y niños. Luego dejarán Italia para trasladarse a Suiza, a Lausana, donde las niñas que cuentan 7 y 9 años (la pequeña es Anastasia) se instalan en un internado. A pesar de las ideas preconcebidas que podemos tener sobre estas instituciones allá las hermanas son felices, o así me lo parece leyendo párrafos como éste: Todas estas costumbres divertidas y tiernas hacían dulce la vida cotidiana de las niñas en un internado católico, supuestamente austero.

Ambas hermanas contrastan su día a su día, sun incipiente experiencia, con las lecturas llevadas a cabo de los hermanos Grimm, Perrault, Dickens…

De Suiza se trasladan a Alemania, a Friburgo, a la Selva Negra, donde se propagaba el que quizá fuese el mejor de los olores terrestres: el de la resina. Reinaba un silencio sin igual, único en el mundo que solo se da en los bosques de la Selva Negra. Allá las cosas cambian, la infancia comienza a corromperse. La comida era repugnante, los días eran nauseabundos, la propia noción de travesura era inconcebible.

Hasta ese momento la infancia era impregnación, tiempo en el que absorberlo todo. En el caso de Marina ésta se afanará en leer todo lo que tiene a su alcance. Habla ruso, francés, lee en italiano sin haber estudiado la lengua, se interesa por las leyendas locales, como hará luego en Alemania, leyendo en alemán leyendas de la Selva Negra. Como dice Anastasía de su hermana “todo los idiomas que Marina tocaba se convertían en su lengua materna”, sin cumplir los diez años Marina ya va escribiendo poemas, ya siente entonces que todo aquello que le aparta de la lectura le molesta. Su madre incluso la exonera de ciertas labores domésticas para que su hija pueda “ir a leer”.

Dejarán luego Alemania y se trasladarán a Crimea junto al Mar Negro y de allá a casa, a Rusia, a Tarusa, junto al río Oká, después de cuatro años errabundos, pródigos en experiencias vitales. La madre, tras la milagrosa subida de ánimo al poco de llegar a casa, constata que regresa para morir, cuando la tisis se complica con una neumonía, lance luctuoso e irreparable que marcará el final de la infancia de las dos hermanas, de esas dos gemelas siamesas à la Goncourt, dice Anastasía.

Su amada madre muere y poco después su padre sufre un infarto, Anastasía ve como su hermana Marina (que está escribiendo una novela a sus 14 años) deja el hogar para ir a estudiar fuera, avivada por veleidades revolucionarias y así Anusa se verá sin madre, sin hermana, y con un padre enfermo. El horizonte está ahora plagado de nubes negras y la infancia, a sus apenas doce años parece ya muy lejana.

Marina experimenta como traductora a sus 17 años, con muy mala suerte, pues después de traducir una novela (El Aguilucho, de Rostand) se entera de que ya había sido traducida anteriormente, pero este acontecimiento amargo no la aleja de su pasión ciega por la literatura, en su distintas variantes: leer, escribir, traducir. Marina odiaba el día con sus tareas cotidianas, su gente, sus responsabilidades. Sólo vivía e los retratos y en los libros […] dispuesta a ensimismarse y a aislarse del mundo.

Infinito el cariño que ambas profesan hacia su padre, el cual es dimitido de su cargo por un ministro mezquino, mentiroso y su empeño, no obstante,en no cejar en aquello que le complace, que es dirigir otro museo.

A pesar de su corta edad la memoria de Anastasía le permite confrontar cómo eran las cosas que vivió de niña con su experiencia como adolescente. Curiosos son tanto estos pensamientos como los quebraderos de cabeza que le causan a Marina su físico rotundo, su cara roja, objeto a veces de la burla ajena.

Siguen viajando y en Koketebel Marina es feliz (sigue con sus lecturas de poemas y la narradora va al futuro para hablarnos de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, aparecen en escena los Tártaros) dice Anastasia que no ve en su hermana esa soledad y melancolía que la había acompañado siempre, y se queja de que a su hermana siempre la hayan pintado como una infeliz, cuando sí que tuvo días felices, días dichosos, años que se concentraron no obstante en la infancia y adolescencia.

En las notas de Anastasía siempre está presente la literatura en todas sus manifestaciones, como sus recuerdos de la muerte y entierro de Tolstói o el efecto que tuvo en ella la lectura de El idiota de Dostoievski

Los acontecimientos se precipitan y del final de la infancia, y de la adolescencia se pasa a la juventud sin tener muy claras las fronteras temporales, pero con el sentimiento de que la infancia fue feliz, a pesar de la pérdida de la madre, pues las dos hermanas como dos siamesas, compartieron sus vidas y alegrías juntas, y luego, cuando llegan a los dieciocho años ambas se ven ya casadas y con niños que sacar adelante.

Anastasía ver morir a sus dos maridos, con la Guerra Civil como telón de fondo, que va amputando la sociedad, desapareciendo a familiares y amigos varones, al tiempo que su día a día se complica, pues no hay apenas comida para mantener a sus hijos, y en el caso de Marina, la carestía, la falta de recursos, le llevará a sacrificar a una de sus hijas, la más pequeña, para poder salvar y mantener a la más fuerte, a la mayor. En esos años, superada la veintena, Anastasía se ve sola sobre la faz de la tierra. Sin madre, ni padre, ni esposos, con una hermana que va labrando su porvenir en la distancia (llegan a estar más de tres años sin verse) y en la compañía de sus dos hijos, rumia días amargos y duros, pues le toca pedir, recibir ayuda, y no es plato de buen gusto, más bien le resulta desagradable y penoso verse en ese trance funesto.

A pesar de que las memorias tal como se indica en la portada del libro parecen comprender el período que va de 1896 a 1991 esto no es así, pues en la página 967 Anastasía acaba de cumplir 26 años y de ahí hasta la finalización del mismo las memorias se centran solo en dos asuntos (de haber Anastasía hablado de sus experiencias personales en la década de los 40 y los 50, como su destierro en Siberia, estas memorias no las habría podido publicar bajo un régimen censor), uno, la visita que Anastasía hace a Gorki, en Sorrento en 1927, durante sus dos meses de vacaciones, lapso de tiempo que le permite cumplir un sueño, habida cuenta la devoción que Anastasía profesa hacia el escritor, y se convierte a su vez en un oasis temporal, al verse Anastasía durante esas semanas sustraída a toda obligación doméstica y filial (su hijo se queda al cargo de unos familiares), empleando su tiempo en conversar con Gorki, visitar Pompeya, Nápoles, y aprovechar sus charlas con el escritor para escribir un libro sobre él. Anastasía abandona Sorrento durante una semana para ir a ver a Marina (a la que lleva sin ver más de cinco años) a un pueblo cercano a París. Semana infausta, pues caen enfermos los hijos de Marina (Anastasía conoce entonces a su sobrino Mur) y luego también ella, aunque en esa ocasión el destino fuese benévolo con todos ellos.

El otro tema que aborda Anastasía se recoge en el último capítulo Lo último sobre Marina. En 1943 Anastasía oye rumores de que su hermana ha muerto. Investiga y descubre que es cierto, que su hermana murió en 1941, que se suicidó ahorcándose en la casa donde moraba. A la tristeza se suma el estupor y Anastasía se traslada hasta Yelábuga, donde murió, para obtener información sobre su hermana y con la idea de conocer en qué parte del cementerio está enterrada y cual es tumba. Así sabrá de la difícil relación con su hijo adolescente Mur (con el que vivía después de separarse de su marido y de su hija), extremada y resumida en esta frase lapidaria: Marina se fue para que Mur no se fuera.

La guerra no solo acarrea muertos, eso es lo más palmario, sino que deja por ahí seres humanos convertidos en náufragos. Así Anastasía se vio obligada a partir hacia lo desconocido, con gente desconocida, con la falta de alguien en quien apoyarse, gente extraña y acccidental, en Yelábuga, una pequeña ciudad medio perdida.

Siempre hay una tensión a veces irresoluble entre nuestros sueños, anhelos, esperanzas y una realidad mostrenca, que se afana en desbaratar todo lo anterior. Oigamos a Marina:

Compréndelo: cómo escribir cuando temprano en la mañana tengo que ir al mercado a comprar comida, elegir, contar que tenga suficiente (y compramos lo más barato, claro está) y cuando ya tengo todo, cargar de vuelta con la cesta sabiendo que la mañana… está perdida: limpiar, lavar, cocinar (Alia se va a pasear con Mur) y cuando todos estén alimentados, cuando todo está recogido, yo me tumbo tal que así, completamente vacía, !ni una línea! Pero por la mañana tengo tantas ganas de sentarme a escribir…y así un día y otro…

Marina desgraciadamente no pudo disfrutar de Una habitación propia con la que creo que siempre soñó.

No obstante, creo que aunque tanto Marina como a Anastasía ardieron sobre el papel, al ser la literatura de verdad ignífuga, tanto las poesías de Marina como estas vívidas y monumentales (en las antípodas del minimalista Me acuerdo de Perec) memorias de Anastasía perdurarán.

Hermida Editores. 2018. 1210 páginas. Traducción de Olga Korobenko y Marta Sánchez-Nieves