Archivo del Autor: Francisco H. González

¿Por qué escribo?

Escribir. ¿Por qué escribo? Escribo para crearle un espacio habitable a mi necesidad, a lo que me oprime, a lo que es difícil y excesivo. Escribo porque el hechizo y la maravilla son verdad y su seducción es más fuerte que yo. Escribo porque el error, la degradación y la injusticia no han de tener razón. Escribo para hacer posible la realidad, los lugares, los tiempos, a los que esperan que mi escritura los despierte de su manera confusa de ser. Y para evocar y marcar el camino que he realizado, las tierras, las gentes y todo lo que he vivido y que solo en la escritura puedo reconocer porque en ella recuperan su esencialidad, su verdad emotiva, que es la primera y la última que nos une al mundo. Escribo para hacer visible el misterio de las cosas. Escribo para ser. Escribo sin motivo.

————————————

Qué experiencia extraña y perturbadora cuando encontramos un libro nuestro en manos de otra persona. Hay un malestar indefinible en el hecho de vernos espiados por quien nos lee. Por eso nos exigimos a nosotros mismos que lo haga lejos y no asista a nuestro acto de amor. Porque ahí se pierde el derecho a ser quienes somos en nuestra propia intimidad, defraudados o invadidos por un intruso.

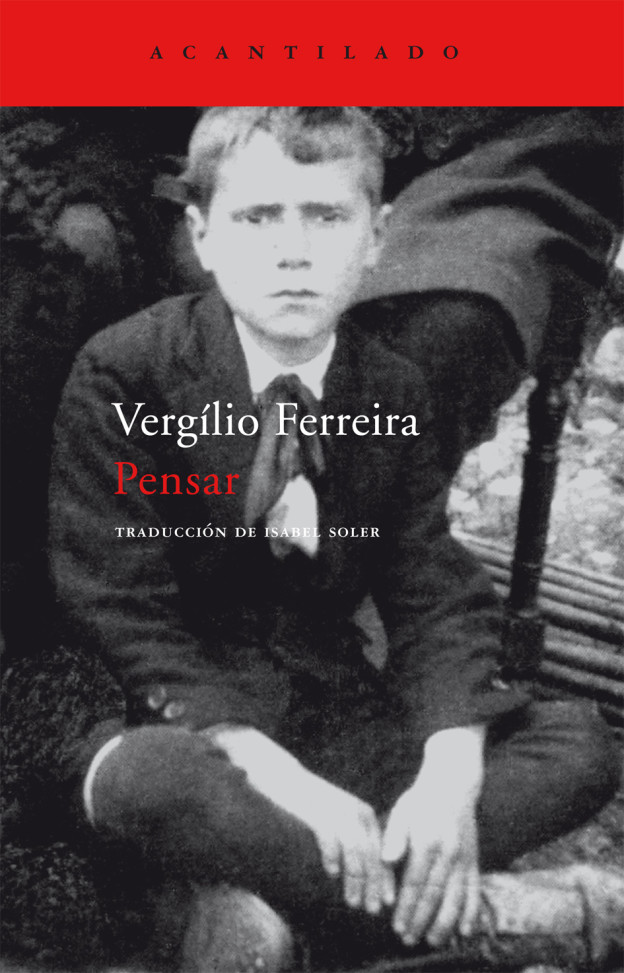

Pensar. Acantilado. Vergílio Ferreira. Traducción de Isabel Soler.

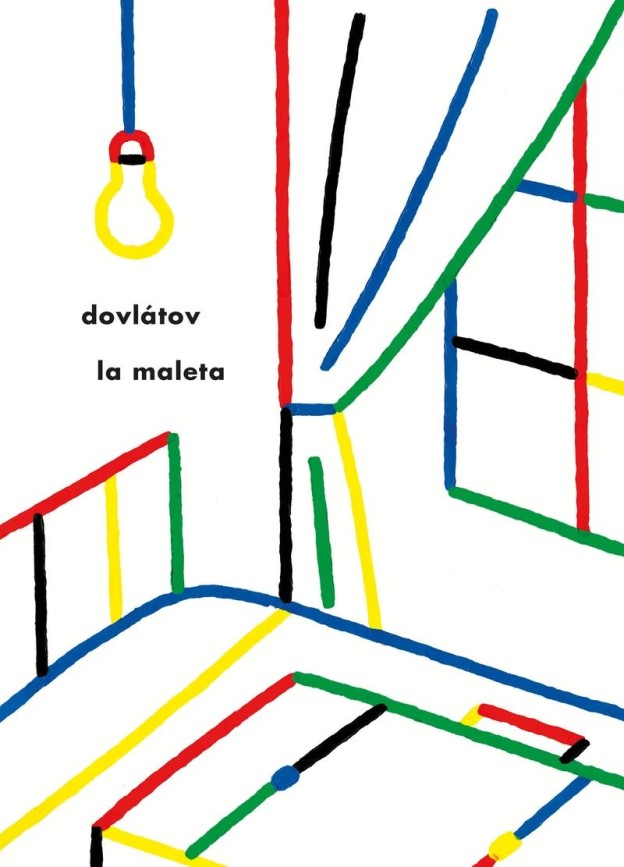

La maleta (Serguéi Dovlátov)

Cuánta tierra necesita un hombre, se preguntaba Tolstói en una novela. Mucha menos de las que pensamos, unos 6 metros cúbicos. Cabe toda una vida en una maleta, parece preguntarse Dovlátov. Una maleta es el objeto que le permite a éste volver a su pasado. Estos artículos de Marta Rebón y de la editorial que lo publica, sirven para situarnos y conocer mejor al autor.

La maleta exigía por parte de otros lectores una reedición. Lo que ha venido a hacer la editorial riojana Fulgencio Pimentel, que anteriormente a La maleta había publicado otras dos novelas de Dovlátov: Retiro que leí y disfruté mucho y Oficio, que tengo pendiente.

Lo que me depara la lectura de esta maleta son unas cuantas carcajadas, habida cuenta del humor que gasta el autor ruso, el cual pone al mal tiempo buena cara y narra sus recuerdos buscando siempre la ironía, el punto gracioso al asunto, como cuando dice que no se puede tener ningún crédito intelectual en su país, si no se ha pisado una cárcel.

A Dovlátov, siempre crítico con lo que veía, le censuraban sus obras en su país (un artista convertido en una arista para el régimen), y este se lo tomaba todo con humor, seguía escribiendo sin parar, empecinado en ser escritor, encajando centones de rechazos editoriales, y logrará publicar lo escrito una vez afincado en los Estados Unidos.

Dovlátov se toma a chufla a sí mismo, le quita gravedad a toda situación, parece no importarle nada (pero qué páginas dedica a su mujer, y qué bonito refleja ese puyazo que de pronto le supone el amor, una foto mediante), asentado en su atracción por los bajos fondos y aquejado de una indolencia y pasotismo que no le impedirá coger la pluma ni amorrarse a la botella, para ofrecernos una novela narrada como una sucesión de recuerdos bajo la forma de relatos, que nos hacen pasar un buen rato, como si la alegría -en el caso de Dovlátov- siempre saliera a flote, bajo un estilo, una filosofía de vida más bien, que me recuerda en su humor y en sus críticas a un régimen comunista a otra novela insoslayable, Días felices en el infierno, de Faludy, también editada por Fulgencio Pimentel.

Fulgencio Pimentel. 2018. 194 páginas. Traducción de Justo. E. Vasco.

La literatura y la enfermedad

Los hermanos Goncourt eran un todo indisoluble, así firmaban su libros, sus artículos, y también este Diario (que pone a nuestro alcance una parte de los nueve tomos que integraban estos Diarios). No eran ni gemelos, ni mellizos, se llevaban ocho años de diferencia, pero durante los últimos veinte años en la vida de Jules, en la literatura lo hicieron todo juntos. Hoy, el apellido Goncourt, al que no haya leído nada de ellos, les sonará por el Premio Goncourt que creara en su día Edmond (1822-1896) en memoria de Jules (1830-1870).

Lo que me ha interesado más del Diario es su tramo final, (aunque por el camino haya pensamientos interesantes como los siguientes: No hablar nunca de uno mismo a los demás y siempre hablarles a ellos de sí mismos esto del arte de agradar. Todos lo saben y todo el mundo lo olvida

La verdad, al hombre, por naturaleza, no le gusta; y es justo que no le plazca. La mentira y el mito son muchos más son mucho más amables. Siempre será más agradable figurarse el genio bajo la forma de una lengua de fuego que bajo la imagen de una neurosis.

!Qué ironía! La gente de inteligencia, de genio, se matan toda la vida para esa grosera bestia de público, despreciando por completo, en el fondo de su corazón, a cada imbécil que lo compone.

Un síntoma de la época. Las librerías ya no tienen sillas. France fue el último librero con asientos y su tienda, la última en que podía perderse un poco de tiempo entre un asunto y otro. Ahora los libros se compran de pie. Una petición y un precio; nada más. Ahí es a donde la devoradora actividad del comercio actual ha llevado la venta del libro, antaño rodeada de ociosidadz, holgazanería y voluptuoso hojeo parlanchín y familiar) allá por 1870, cuando muere Jules.

Edmond que ha estado velándolo, cuidándolo sólo hasta el final, no se sustrae a la escritura, a seguir volcando sobre el papel su amargo y desesperanzado día a día, sin eludir tan duro trance, y su lectura es de las que te ponen un nudo en la garganta.

No he querido ni cuidadora ni monja. Los ojos del agonizante, si a él le fuera concedido un instante de reconocimiento de su gente, no deben encontrar una cara extraña.

Incluso Jules confiesa que visto el percal, los ojos llorosos, el infinito dolor filial, lo irremediable y trágico de la situación: un porvenir agonizante, se le pasó por la mente matar a su hermano y suicidarse después. No lo hizo, aunque ganas no le faltaran.

!Crear un ser como este, tan inteligente, tan personal, tan original, y destruirlo a los treinta y nueve años! ¿Por qué?

Sí, lo repito, de haberlo hecho morir Dios como hace morir a todo el mundo, quizá yo hubiera tenido el valor de soportarlo; pero hacerlo morir, despojándolo, poco a poco, de todo cuanto en él era mi orgullo, produce un sufrimiento superior a mis fuerzas.

Jules y Edmond de Goncourt. Diario. Memorias de la vida literaria (1851-1870). Editorial Renacimiento. Edición y traducción de José Havel.