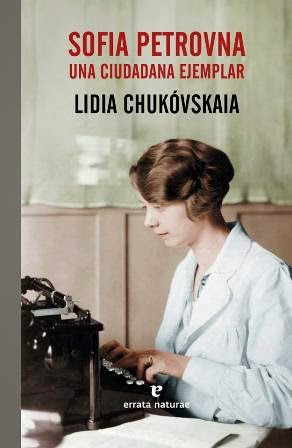

La novela de la escritora rusa Lidia Chukovskaia (1907-1996), Sofia Petrovna (con traducción de Marta Rebón) la calificaría como una denuncia muy sutil: delicado, agudo, perspicaz, si atendemos al DRAE.

Escrita a finales de 1939 y comienzos de 1940 (dos años después de que su marido, físico teórico muriera ejecutado tras ser purgado) Lidia vuelca sobre el papel, pues no se ve capaz de no hacerlo, suponiéndole a su vez su tabla de salvación, lo que ha sufrido, de primera mano, y su testimonio lo ficciona a través de su protagonista, la mecanógrafa Sofia Petrovna, para meternos de lleno en el horror del régimen estalinista, cuando aquel delirio, en 1937 era una realidad.

Con la mente puesta en el poema de Bretch, a menudo los ciudadanos van haciendo la vista gorda, o incluso mórbida, ante las detenciones ajenas, pensando que el Estado cumple con su deber y que es de justicia que los maleantes, los desafectos, los terroristas y toda gente de mal vayan a la cárcel, o incluso sufran situaciones peores, como destierros y ejecuciones.

Así Petrovna, afín al régimen y al ideario stalinista (con la devoción propia del que profesa una religión), con su hijo recibiendo las palmaditas de los mandamases, entiende, asume y defiende, cuando lee la prensa que los “enemigos del pueblo” sean detenidos.

El problema es que poco a poco, esa firmeza suya se irá disolviendo en la sinrazón y la arbitrariedad ajena cuando vea cómo doctores de su confianza, a los cuales ella no consideraría para nada enemigos del pueblo son detenidos, dentro de esa política de purgas y represión con la que los regímenes totalitarios negocian, ya no con la disidencia, sino con algo más prosaico como la tibieza por parte de la ciudadanía a la hora de manifestar ésta la adhesión incondicional al Régimen y a todas y cada una de las decisiones que adopte, por peregrinas o injustas que puedan parecer a nada que uno se tome la más mínima molestia de pararse a pensar un momento en ellas.

De repente Sofia verá como su hijo es encarcelado y pasa ella a situarse al otro lado, de la mano de los represaliados. Lo terrorífico del asunto es que a pesar de todo ella seguirá buscando los porqués, las razones del encierro de su hijo (sin saber dónde está o si está vivo o muerto), tratando de encontrarle algún sentido a lo que no es otra cosa que la banalidad del mal, a los encierros infundados, basados en un régimen de denuncias (cuatro millones de denuncias ciudadanas) donde todos parecen ser sospechosos y culpables de algo.

Tarda Sofia en caer del burro pero cuando lo hace paradójicamente pareciera que fuese un San Pablo que hubiera visto la luz, ante el pálpito de que todo fuera a arreglarse cuando se dice, se comenta, se rumorea, que algunos presos son puestos en libertad y ya fantasea ella con el reencuentro.

La novela de Sofia en apenas 170 páginas muestra a las claras, con una sutileza desgarradora, la indefensión del ciudadano ante un poder totalitario, estalinista en este caso, que actúa como una tolva, donde cada uno de sus insignificantes ciudadanos no es más que un grano de trigo.