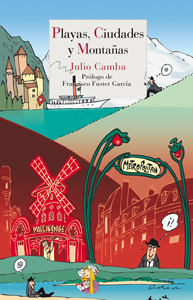

Me pirra Julio Camba. En estos días en los que el pan nuestro de cada día pasa por permanecer en nuestros domicilios son más necesarias que nunca dos cosas: el humor y el evadirse viajando. Viajar mentalmente, se entiende. En mi auxilio viene Julio Camba, aquel escritor gallego del que Francisco Fuster en el prólogo dice que ya nadie se acuerda. No todos. En estos devaneos librescos recurro con frecuencia a exhumar a Camba.

La editorial riojana Pepitas de Calabaza publicó Mis mejores páginas. En Fórcola leí Caricaturas y relatos y Crónicas de un viaje, impresiones de un corresponsal español. Digo esto porque la lectura de Playas, Ciudades y Montañas, editado por Reino de Cordelia es en parte una relectura, dado que algunas de estas crónicas ya las había leído en los citados libros.

Camba escribió estas crónicas hace algo más de un siglo, y aunque no han perdido frescura muchas cosas sí han cambiado, como esos recorridos en diligencias que se hacían interminables y que le sirven al autor para hacer un panegírico, no de las Ventajas orejudas de viajar en tren, sino de dichas diligencias de trote cochinero, ante la llegada de los automóviles, que supondrá un aprendizaje tanto para conductores como para los peatones que deambularán desde entonces por los caminos bastante menos despreocupados.

Camba escribió estas crónicas hace algo más de un siglo, y aunque no han perdido frescura muchas cosas sí han cambiado, como esos recorridos en diligencias que se hacían interminables y que le sirven al autor para hacer un panegírico, no de las Ventajas orejudas de viajar en tren, sino de dichas diligencias de trote cochinero, ante la llegada de los automóviles, que supondrá un aprendizaje tanto para conductores como para los peatones que deambularán desde entonces por los caminos bastante menos despreocupados.

Habla Camba de los foros en Galicia, ese tributo agrícola que había que pagar al propietario de las tierras, ya abolido, y recorre Santiago de Compostela, Vigo, Grove, Pontevedra, recurre a la anécdota gastronómica, al apunte social jocoso, a leyendas locales que abundan en aquello de que ciertos curas eran los Padres de todos, habida cuenta su lubricidad, pone en entredicho, el mítico ponto vinoso, a saber: Agua, agua salada que no sirve para beber: he aquí el mar. Ha llegado ya la hora de decirle la verdad a este monstruo tan orgulloso. El mar es un prestigio falso. No es bonito ni mucho menos. La hermosura se la dan las playas y las costas. Suponed el agua del mar en una palagana, y a ver qué queda de su belleza, tanto como lo bucólico geórgico de la vida rural y pacífica, un monumental aburrimiento en su opinión, al no haber nada que hacer en un pueblo, un paisaje que a él le resulta estéril para crear, pues él precisa ruido, el bullicio del café, el aliento nitroso de la ciudad, y de ciudades Camba sabe un rato, al ir de corresponsal a París, a Londres, y mira y escribe como el recién llegado, antes de verse inmunizado por el día a día, por eso sus crónicas pudieran caer en el tópico y en los prejuicios que van de serie, pero no lo hacen, porque se sitúa en el lugar justo para resultar objetivo, objetividad imposible, pues todo viene filtrado por la lente del intelecto y la aguda mirada del autor, para señalar así las bondades y maldades del espíritu de cada pueblo: el suizo, el británico, el francés, el español, descendiendo hasta el gallego, arremetiendo contra el españolismo, contra los poetas locales empecinados en loar solo la causa nacional, vacunado Camba de cualquier canto de sirena nacionalista, llegando incluso a dudar de la existencia de los suizos, recurriendo a Baroja para maldecir el defecto de los regionalismos: el de substituir con un problema casero los grandes problemas de nuestro siglo

Camba expone su particular taxonomía de las clases de turistas y sus trinchantes tronchantes observaciones sobre los turistas suizos, alemanes, yanquis, acerca de los viajes circulares en los que se hacen muchos kilómetros sin aprender nada, sin dejar poso alguno, viajes de moda entones merced a la hoy quebrada compañía de Thomas Cook.

Camba fija su mirada en la gastronomía, porque según él para conocer un país se precisan dos cosas: visitar sus cocinas y alcobas. Un descansar, un comer que el autor liga al espíritu, para explicarlo, el de los británicos que van a la cama a dormir, que comen solo para alimentarse, de las camas francesas, cómodas, acogedoras, de su cocina, convertida en un arte, tanto como sus ciudades, hechas para flanear, para perderse por sus bulevares, hasta llegar a esa construcción literaria que es el Barrio Latino, poblada del atrezzo bohemio: Antes bien, el hacer de bohemios les cuesta su dinero. Hacen de bohemios mientras pueden, y cuando la familia se niega a girarles un franco más, entonces dejan de hacer de bohemios y se marchan para no llegar a quedarse sin comer.

Camba ofrece páginas preciosas epitáficas como las dedicadas a Sawa. Y no todo es chufla y cachondeo, porque entre bromas y veras el de Villanueva de Arosa no puede dejar de hablar de algo acuciante en la España de hace un siglo:

No. Nosotros tenemos para aderezar la carne una gran salsa nacional: el hambre, que, desde los tiempos de Cervantes, es, en España, la mejor de las salsas

Tampoco de la emigración, de todos sus paisanos que cruzaron el charco buscando un futuro:

La conquista de América no se ha terminado todavía. A diario van a ella nuevos aventureros en busca de nuevos tesoros. Y los traen. Traen algunos miles de pesos; pero algo se dejan allí que tiene más valor: la juventud y el trabajo. Esos miles de pesos son la remuneración de un esfuerzo, siempre mayor que los miles, y el fruto de ese esfuerzo se queda en América. América se lo merece. Es generosa y es laboriosa. Emplea al que le pide trabajo. Su vida tiene un sentido nietzcheano: el de atraer a los fuertes y rechazar a los débiles.

Lean a Camba, sus músculos faciales y su alma se lo agradecerán.

Reina de Cordelia. 2010. 280 páginas