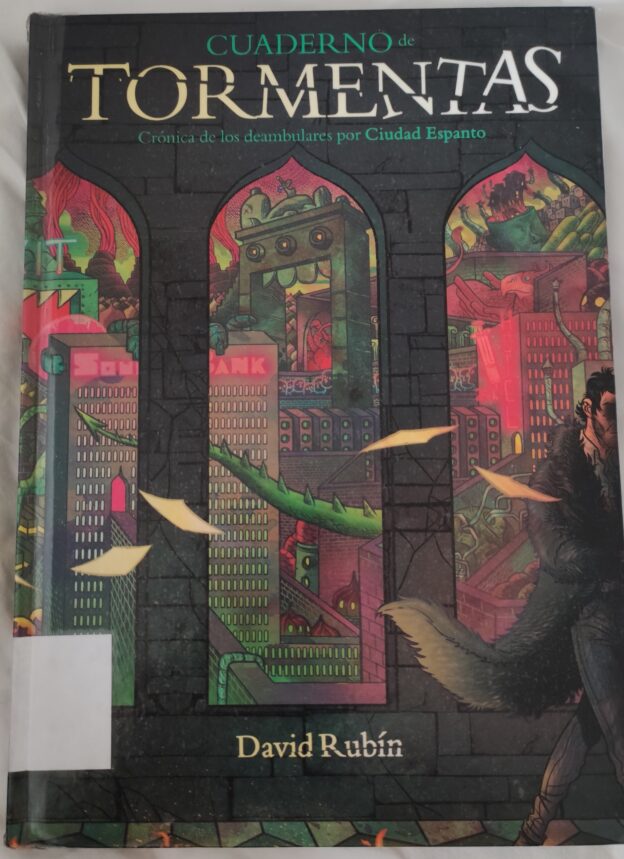

Cuaderno de tormentas, de David Rubín, publicado por Planeta DeAgostini en 2008, volvió a publicarse una década más tarde, esta vez en Astiberri Ediciones.

El índice nos sitúa ante un tablero de juego, algo parecido al juego de la Oca, aquí con 40 casillas. Si nos fijamos en los epígrafes, nos encontramos con casillas tan sugerentes como La Garganta del Olvido, la Calle del Ánima del Fuego Fatuo, la Biblioteca de lo Nunca Escrito: doña Nadie, El Circo del Desaliento o El Gabinete del Suicidio, entre otras, y todas estas casillas van referidas a la Ciudad Espanto.

De entrada, la historia resulta prometedora, el autor de la misma, dice haber visitado la Ciudad Espanto. Ha tratado de captar lo que ha visto en su Cuaderno de Tormentas; ha conseguido escapar de las fauces de la ciudad. La lectura se principia pues como una visita a la Casa del Terror.

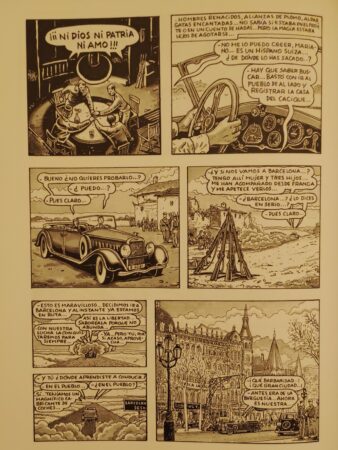

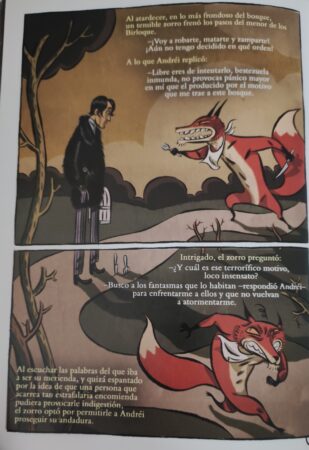

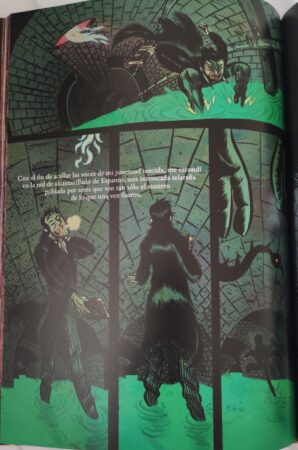

Vemos cómo un dibujante las pasa canutas y sufre mucho al haberle dejado de lado la inspiración. Un día, sentado en su escritorio, recibe la visita de un espíritu, un sombra, que le ofrece una faústica solución: historias que contar. Debe coger su Cuaderno de Tormentas y acompañarlo. Así poco después se encuentra frente a las fauces de la Ciudad Espanto, capaz de devorar, si cruzamos el umbral, y accedemos como por un tragantúa a la ciudad, todo aquello que nos hace humanos.

Ya dentro nuestro dibujante las pasará canutas. De entrada, atraviesa las Gargantas del Olvido, que a su vez son también los llamados Puentes de Orfeo. Si conocemos la mitología griega, sabemos que no podrá echar la vista atrás en ningún momento. Verá también la gigantesca estatua de Sansona Domínguez, una estatua con el corazón blindado, evitando así el sufrimiento.

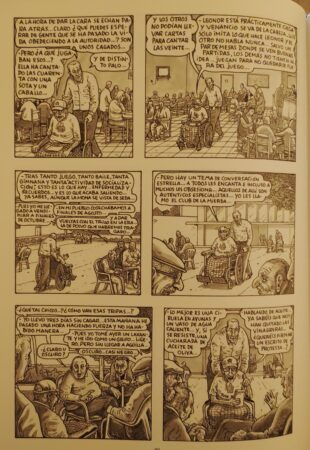

El avance por la ciudad de pesadilla, ciudad tenebrosa, capaz de producir al visitante un escalofrío tras otro, le dará a conocer a personajes como Argimiro Minotauro, convertido en un estilita, que decidió arrancarse los ojos para no ver, vivir así de oído y feliz, recorriendo el laberinto de su cabeza.

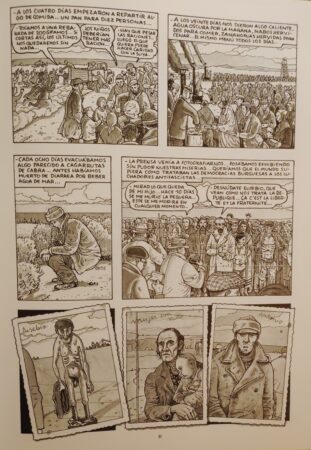

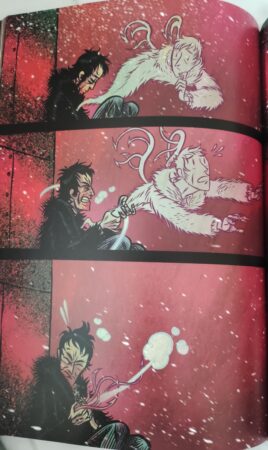

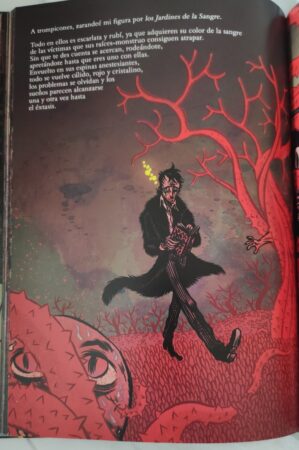

Las múltiples historias se nos presentan al comienzo en dos páginas con texto o mediante diálogos. Hay páginas muy originales, como cuando el dibujante transita por el Callejo del Eco. El visitante es golpeado por los errores de juventud, los fantasmas le devuelven los golpes por las decisiones mal tomadas, por los errores que malgastaron los mejores años de su vida. Tiempo perdido convertido en martillo y espada contra el presente. Consigue el dibujante escapar de sí mismo, los gritos del niño que fue van detrás, cada paso que da, a la carrera, lo da con alegría de faquir.

Y hasta en la Ciudad Espanto hay ocasión para el amor. El dibujante se prenda de una mujer a la que conoce en una fiesta, en la mansión monsieur Automatique; acaudalado empresario que ha hecho su fortuna al ser capaz de borrar de la mente de sus clientes los episodios incómodos, los recuerdos que atormentan la existencia.

No parece que un final feliz esté el alcance del narrador y debe haber gato encerrado en ese flechazo amoroso inesperado. Veremos que sucede por boca de ella. Mientras la narración avanza, el dibujante va moviéndose brioso por las casillas, hasta el Túnel de las Furias, parra arribar a la Avenida de los Carabineros de Piedra.

Y si bien el espíritu condena finalmente la vanidad del dibujante a borrar su mente, algo debe fallar, porque la historia se convierte en papel, el dibujante tendrá su historia, habrá pagado un alto precio, pero el lector, a cambio, tendrá ahora entre sus manos una divertidísima historia, espléndidamente ilustrada, cuyas poco más de cien páginas, permiten experimentar en el lector un viaje terrorífico.

Al final, y al hilo del proceso creativo, hay un interesante apéndice de veinte páginas, en las que vemos la diferencia entre el boceto y la página final.