La autarquía aplicada en mi leer cerraría las fronteras a los libros tomados en préstamo en la biblioteca, también a las futuras compras. Sería la única manera de reducir el número de libros pendientes de leer que moran hace décadas en las estanterías dispersas por toda mi casa. De esa manera me pondría de una vez con Las mil y una noches, las Memorias de ultratumba, la Historia de mi vida de Casanova. Libros que fueron regalos de seres queridos y cuya no lectura asumo ahora como una descortesía. Volvería a Filloy si acometiese la lectura de Op Oloop. A Gaddis con Los reconocimientos. Me mediría de una vez con Pynchon y su A contraluz. Regresaría a los clásicos, a Cervantes y sus Novelas ejemplares, a La celestina, a la narrativa completa de Valle-Inclán. Como hice hace semanas con Rodoreda y la Plaza del diamante, leería Nada de Laforet y Nubosidad variable de Gaite. Sabría qué es La forja de un rebelde. Comprobaría cuánto hay En el juego de los abalorios del Dockor Faustus. Emprendería el viaje Al fondo de la noche. Sería testigo de Las conversaciones de Goethe. Escalaría paredes verticales al acometer Larva y Paradiso. O me bastaría con ir Peñas arriba. Me complacería que me viniesen con cuentos de Cheever, Thomas Wolfe, Cristina Fernández Cubas, Carlos Castán, Thomas Mann, Evelio Rosero, Tolstói, Pushkin, Svevo o Edgar Allan Poe. Haría tripletes al consumar La trilogía de la memoria, La trilogía de los sonámbulos o El día del Watusi, y así sabría si el de Casavella es o no es ya un clásico moderno. Me embarcaría en lecturas extensas como La muerte de mi hermano Abel, La novela de Genji, La familia real, Los inconsolables, La muñeca, Escenas de la vida de Annie Ernaux, La palabra del mudo o Días de llamas. Habría más Gallardo con Los galgos. Me entregaría al debate y al pensamiento escatológico si leyese Por qué soy católico y Por qué no soy cristiano. Sé que validaría otra vez las buenas recomendaciones de mi librero de confianza al leer El barrio del incienso. Volver a casa es volver a Cunqueiro y sus Artículos. Leería Manhattan Transfer y luego La colmena y jugaría mentalmente a las siete diferencias. Me tumbaría en el catre y me daría a la lectura de las Novelas de Santa María. Repararía el monumental descuido de no haber leído aún a Pla. Comenzaría con El cuaderno gris. Encerrado en mi cuarto, fajado en la lectura y con las pupilas a punto de nieve entendería la trágica situación de El conde de Monte Cristo. Seguiría con Contra toda esperanza, con los Diarios de Zweig, y después me pondría con sus biografías de María Estuardo y Fouché. Me embarcaría en la lectura de Maqroll y Mediterráneo. Sería un flanêur en mis Paseos por Roma. Dentro de un reloj de cuco acometería El viaje pendular. Afilaría el lapicero al leer El oficio de vivir. Leería con la puerta de la nevera abierta Bajo el volcán. Compararía la novela con la película después de leer El doctor Zhivago. Retornaría a Gopegui con Lo real. Tendría esa sensación tan excitante de leer a una escritora por primera vez. Así Infiel o Leonora. ¿Me quedarían fuerzas para leer La invención y la trama, A sangre fría, Ruido de zuecos, El barón rampante, Maniac, Circular 22, El interior, Conversación en la catedral o Los hermanos Karamázov? No lo sé, si sé que dejaría para el final a Auster, su 4 3 2 1.

España fea (Andrés Rubio)

El título, España fea, ya es un aviso de lo que podemos encontrar en este sustancioso ensayo. La España fea, para el autor, Andrés Rubio, es la España que se ha ido construyendo desde los tiempos de la dictadura (aquella que quería propietarios y no proletarios) y posteriormente en democracia. El caos urbano, el mayor fracaso de la democracia es el subtítulo de libro. El Estado de las autonomías ha permitido con su atomización que en toda la geografía nacional, en todas las comunidades, hayan surgido construcciones que han deteriorado el paisaje ya de forma irremediable. Algo que puede constatar cualquier persona que decida darse una vuelta por el extenso litoral de España. No faltan tampoco desmanes urbanísticos en cualquier ciudad del interior.

Hay apartados en el libro dedicados a denunciar estas situaciones y las personas responsables en las que la avaricia, la codicia, la especulación y la corrupción (viéndose vulnerada las leyes por las comunidades autónomas, las provincias y los municipios) han hermanado a constructores y políticos, que movidos por un espíritu neoliberal, han cedido el espacio público a intereses particulares, beneficiando a cuatro y perjudicando al resto. O cómo el gremio de arquitectos está desmovilizado o el desastre urbanístico madrileño, en contraposición con el buen hacer de Barcelona, ahora en el desarrollo de las supermanzanas.

Más allá del archiconocido Algarrobico, hotel que todavía hoy no ha sido demolido, Andrés fija su mirada en otros desmanes como los que se han realizado en Mojácar, Marbella, en las Islas Canarias (con la construcción del Hotel Tejita en el sur de Tenerife o bien nos habla de espacios que ya no existen como El valle de La Orotova) y hay muchos más ejemplos, si bien Andrés también habla de los casos que destacan favorablemente, que son los menos, como Albarracín, Vejer de la Frontera, Pedraza o Santiago de Compostela (en los años que estuvo al frente de la ciudad el alcalde-arquitecto Xerardo Estévez).

El espejo en el que deberíamos es Francia y Alemania, e hicimos mal fijándonos en el modelo desregulado de los Estados Unidos. Además, cuando Aznar llegó al poder, decretó que casi todo el suelo fuese urbanizable. Las tres mayorías absolutas de Felipe González no sirvieron tampoco para llevar a cabo una ordenación del territorio. De Francia hemos de aprender su empeño por conservar el litoral, con el creado Conservatorio del litoral, responsable de comprar terrenos, demoler edificios, y cederlos al servicio público. O la idea de crear un Cuerpo de Arquitectos y Urbanistas del Estado. De Alemania, el autor nos anima a imitar el modelo de colaboración entre los lander (nuestras comunidades autónomas) en cuestiones técnico-científicas, y apela a una mayor transparencia y una menor corrupción.

Otros países como Grecia o Italia parecen haber seguido unos derroteros parecidos a nuestro país en cuanto a desmanes urbanísticos. Lo que se evidencia leyendo el ensayo de Andrés, muy bien documentado con sus cientos de notas en cada uno de sus cinco capítulos y su extensísima bibliografía (ofrece el autor un buen número de lecturas que resultan muy apetecibles, para abundar más en el tema, después de haber leído este ensayo), es que a la hora de construir y edificar habría que fijar la mirada en el territorio, tener claro qué acciones afean el paisaje, teniendo presente lo irreversible de muchas de las actuaciones, rehabilitar antes de meter la piqueta, fomentar la vivienda social (un buen ejemplo en el que fijarnos sería el de la ciudad de Viena, donde el 62% de sus millones 1.800.000 habitantes viven en casas de renta social), pensar en el bien público y anteponerlo al bienestar de unos pocos. En definitiva, creo que lo que aquí se trata es ver si lo que nos mueve son los principios neoliberales o los de la socialdemocracia.

El ensayo muestra cómo muchos pueblos han conseguido mantener su esencia por el empeño y determinación de personas concretas, como César Manrique en Lanzarote o Antonio Jiménez en Albarracín. O la manera en la que el buen entendimiento entre políticos y arquitectos arrojan buenos frutos. Evidente en el caso de Barcelona, en la estrecha colaboración de Oriol Bohigas con Maragall y Narcís Serra.

Uno de los capítulos del ensayo lleva por título El patriotismo bien entendido pasa por el paisaje (en tanto que el paisaje forma parte de la memoria de los ciudadanos y configura también su identidad). No parece que aquí el deterioro continuo y sistemático del paisaje parezca preocupar a las comunidades más conservadoras, ni a sus votantes tan patrióticos, en un país como el nuestro en el que un partido político como pudiera ser Los Verdes, tan importante en Alemania, aquí tenga tan escaso peso, y en donde ha calado tantísimo la idea del todo vale, en el nombre de una mal entendida idea del progreso y de un desarrollo turístico devastador que habría que revisar urgentemente. Basta ver cómo se manifestaron el pasado mes de abril los ciudadanos canarios en contra del turismo masivo.

En lo relativo a los pueblos con encanto se evidencia los diferentes criterios que existen a la hora de valorar pueblos de estas características en Francia y en España. Aquí los criterios son mucho más laxos. Por eso pueblos como Potes tienen tal denominación. En La Rioja, en el caso de Briones, cuando vas por la carretera hacia Haro, donde acaba la parte monumental y bonita, se ven muy bien dos adefesios urbanísticos, urbanizaciones sin acabar, ya convertidas en ruinas y que desmerecen irremediablemente el conjunto anterior.

Son muchísimos temas los que el combativo ensayo aborda. Uno sería el del modelo del turismo sostenible y la posibilidad de fijar a las personas en el territorio, a lo cual ayudaría mucho que el Estado fuese capaz de lograr que el año próximo hubiese banda ancha en toda España, cuando hoy está en un 65%. Hoy muchos de estos pueblos están a merced de empresas eléctricas, que instalan parques eólicos en montañas o enclaves naturales que no deberían ser tocados, dice el autor, en vez de situarlos, pues la tecnología permite aprovechar cada vez mejor el viento, en lugares menos invasivos.

Andrés Rubio ha escrito un ensayo muy bien documentado, cuya lectura resulta muy fluida. Ensayo que ha suscitado mi interés por muchos de los temas aquí tratados. Lectura que permite hacernos una idea sobre cómo se ha desarrollado la ordenación del territorio desde los tiempos de Franco hasta hoy, poniendo sobre la mesa la falta de consenso entre las formaciones políticas a la hora de apreciar el paisaje, para velar luego por su necesaria conservación. Lo que podemos aprender de otros países si queremos ir en la dirección correcta. Algunas recomendaciones sobre lo que debería hacerse, como decantarse más por la rehabilitación. Y todo ello servido con un sinfín de ejemplos y de nombres de los responsables, tanto de las acciones a encarecer como a denostar. Ensayo, en definitiva necesario y muy recomendable que debería servir como objeto de debate y discusión, para situar siempre el interés público en el centro de todas aquellas decisiones que tengan ver con la ordenación del territorio.

Muy bueno.

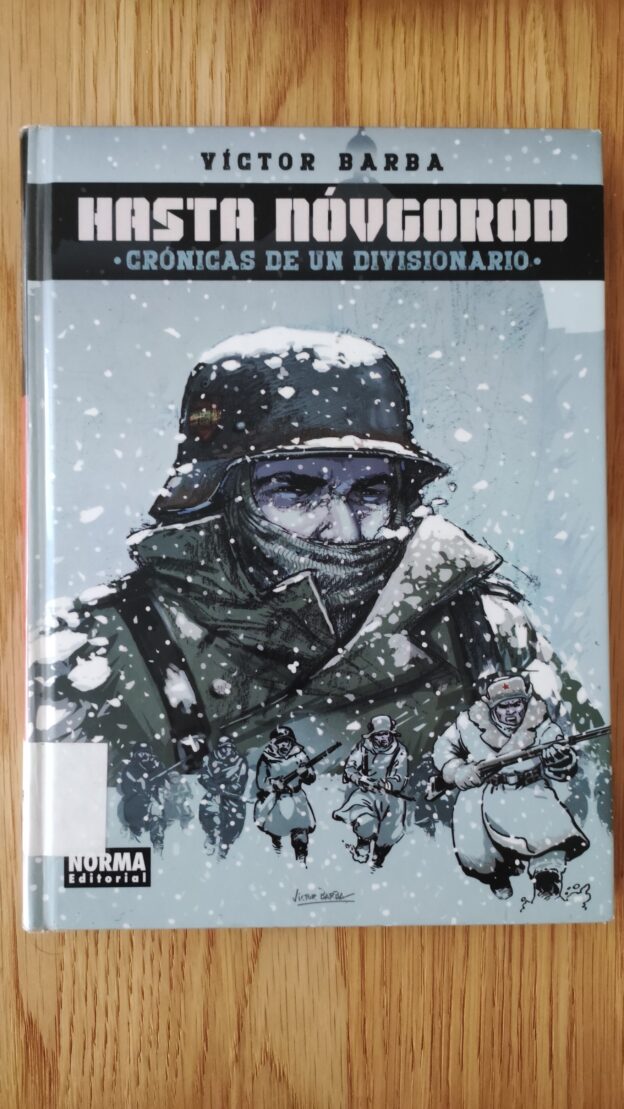

Hasta Nóvgorod. Crónicas de un divisionario (Víctor Barba)

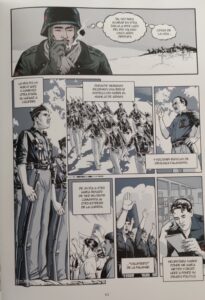

Las crónicas del divisionario son la del extremeño Teodoro Recuero, nacido el día que estalló la Primera Guerrera Mundial. Su madre y sus dos hermanos mueren antes de que cumpla ochos años. Solo le quedará a su vera su padre que cuando conozca a una mujer el hijo será enviado a vivir con unos familiares e su madre.

Tuvo luego Recuero que hacer la guerra civil. A pesar de abrazar este el ideario comunista, se alistó en la Falange (antes había sido declarado inútil para el servicio de armas por su corta estatura) para no acabar ejecutado como otros muchos, delante de un paredón y ser enterrado en cualquier parte.

En la Falange causa baja en enero de 1937 y se alistará luego en La Legión, donde pasará tres años. Tendrá la oportunidad de viajar, conocer el Norte de Africa y al acabar la guerra civil, una vez licenciado en enero del 40, pasados dieciocho meses, formará parte de la División azul para sortear así la miseria rampante. Allá luchará junto al ejército alemán en su guerra contra los rusos. Son enviados desde España en tren. En la frontera oriental de Polonia descenderán y tendrán que caminar casi 900 kilómetros hasta Moscú. Pero en Somolensk recibirán la orden de dirigirse al frente norte (cerca de Leningrado) y cambiando de rumbo irán hacia Vitebsk, y luego en tren hasta Nóvgorod.

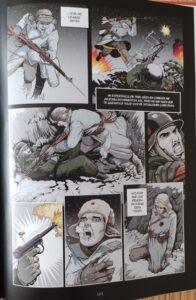

Todas estas contiendas bélicas de las que Recuero formará parte no le impedirá aborrecer las acciones emprendidas contra los civiles, como tendrá ocasión de comprobar cuando vea las vejaciones que se comienzan a realizar a los judíos en Lituania, como la masacre del bosque Polnary, a 10 kilómetros Vilna, donde fueron asesinadas 100.000 personas, la mayoría judías.

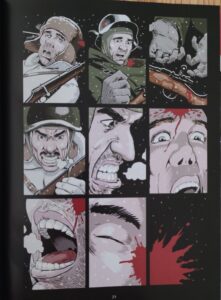

En el ejército todos luchan codo con codo, brilla la camaradería, matan para no ser ellos los muertos y son movidos por el tablero de la historia como peones que acabada la segunda guerra mundial serán olvidados.

Cuando Hitler pierda la guerra, su aliado Franco se desentiende, a los miembros de la División Azul se les considera voluntarios sin relación directa con el Estado y son olvidados. A Recuero le queda como recuerdo de aquellos días la Cruz de Hierro recibida por la valentía demostrada en el frente.

El cómic de Víctor Barba está muy bien documentado y narrado. Hay un apéndice final con documentación y notas muy valiosas. Y es el resultado del diario real de Teodoro. Por eso respira verdad y expone al lector frente a las contradicciones de cualquier conflicto bélico.

Los estupendos dibujos de Barba te meten de lleno, con toda su crudeza, en las terribles contiendas bélicas que se desarrollan (aquí las bajísimas temperaturas del invierno ruso y el deshielo luego, convertido el terreno en fango, por el que será muy difícil desplazarse, comidos además por legiones de mosquitos), y a pesar de tanta muerte, consigue Teodoro no echar a perder su humanidad.

Lecturas afines | El abismo del olvido| El arte de volar

El museo imaginado

Charo baja de la escalera y nos franquea el paso al establecimiento ubicado en una calle antaño prostibular y hoy conocida como la calle de las muñecas.

Pienso en una abarrotería monotemática que sería, incluso hoy, el paraíso de cualquier criatura en su niñez. Más de cuatro mil (parece imposible establecer un censo) muñecos y muñecas en su manifestación silenciosa y serena alegría.

Cada muñeca tiene una historia. Peregrinas, toreras, folclóricas, enfermeras, nancys, mariquita pérez, barriguitas, monster high, blancas, negras, algunas embarazadas con el niño en la tripita que se abre como una puerta con el feto dentro, otras amamantadoras, algunas del tamaño de un dedo, pero las hay también tan altas como un niño de un metro veinte. Muñecas modernas como la Nancy de Aitana, otras casi centenarias. Muñecas llegadas de todos los países.

Charo las limpia, engalana y sitúa con mimo en las estanterías rebosantes. Pienso que si el acarreo sigue de manera interrumpida, la única solución será hacer con las muñecas lo que se hace con los jamones: ubicarlas colgantes en el techo.

Charo, ya jubilada, nos habla del quehacer diario con sus muñecas, de los vestiditos que les confecciona con mano de orfebre, cada uno distinto, y sus ojos refulgen apasionados, y uno piensa, camino de la puerta de este museo clandestino, que las muñecas es evidente que no solo nos ofrecen compañía en nuestra infancia, aunque mirando los fusibles del cuadro de la luz también pienso que me daría más miedo pasar una noche allá, bajo la atenta mirada de ocho mil ojos, que en un camposanto.