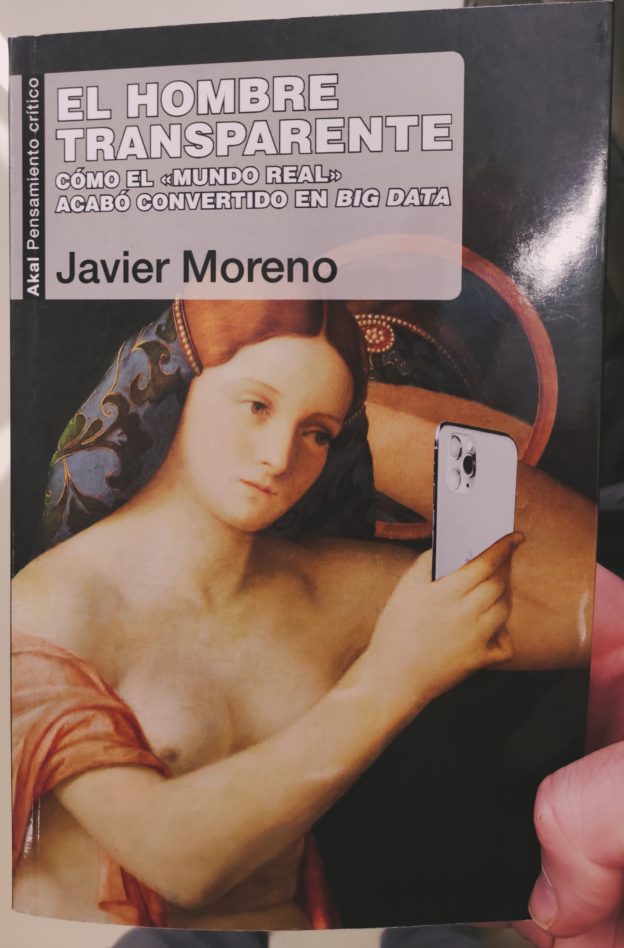

Presos del móvil: el ruido digital nos asfixia, Mi vida sin WhatsApp. Artículos como estos, presentes en los medios, indican que las redes sociales y el uso del móvil es algo que nos ocupa y preocupa a todos. La nueva religión es la tecnología. Bien provista de adoradores, de interactuantes (para someteros a un móvil-ización continua que reclama su fruto en forma de datos). Vivimos inmersos en esa realidad. Todo avanza (si no se ha consumado ya) para que el móvil se convierta en una herramienta indispensable. Reservamos un hotel, compramos la entrada para un concierto, recibimos las facturas de la luz, y todo va a parar al móvil (que nos sirve para echar fotos, como GPS, como videocámara, y como ordenador portátil; un cordón umbilical que nos conecta al mundo), nada aflora en papel, tal que si acontece el gran apagón (algo así plantea DeLillo en su novela El silencio, si el móvil desaparece nos veríamos perdidos. Y si la nube falla, ese gran repositorio virtual, lo mismo. Vivimos pendientes de las notificaciones, las luces que nos avisan de nuevos likes, retuits, publicaciones, etc… todos aspirando al reconocimiento, un Narciso que pretende el feedback continuo, que todos queden prendados de su reflejo.

Javier Moreno, en este extenso y cundido ensayo (325 páginas), El hombre transparente. Cómo el mundo real acabó convertido en big data, aborda todo este asunto desde múltiples puntos de vista, en un texto proteico e interesante (convertido para mí en un manual de consulta), por el que se irán deslizando conceptos como el de La Gran Singularidad, el ciberproletariado, el selftrackig, la pax algoritimica, el transhumanismo, etc. Este mismo año, Javier ha publicado la novela Omega, que aborda a su vez este mismo tema.

El ser humano convertido en un simple interfaz/transmisor de la comunicación digital. Una mina extractiva, a cielo abierto, de la que ir barrenando hasta su inexistencia, o lo que es lo mismo: su total transparencia. Las redes sociales ejercen de confesores, quieren saber qué estamos pensando (Facebook), qué está pasando (Twitter), qué estás haciendo (Instagram, y dímelo con imágenes), ¿sobré que quieres hablar? (nos demanda LinkedIn). Asimismo el Big Data, bien puede reemplazar a la ontología; en su manejo de los datos y la estadística, para lograr deducciones muy probables. Ante un presente cada día más acelerado y evanescente, la reivindicación de la nostalgia, la restauración del sistema, todo aquello que era sólido; en mientes me viene aquel libro de Antonio Muñoz Molina, aquel mundo analógico, sólido, plomizo, lento, pero real. Hoy habitamos una ficción sin fricción, pues la realidad cada vez nos resulta más fluida, y líquida. El objetivo es la transparencia: enseñarlo todo. A pesar de que aún hoy hay quien guarda como oro en paño, su intimidad, su secreto, una buscada opacidad. La tecnología de internet parece haber obtenido como resultado la sociedad transparente.

Decía Alex de la Iglesia que en su última película, Veneciafrenia, sucede un crimen y la gente, los circunstantes, los espectadores, sacan sus móviles y graban. La realidad se convierte en ficción. El crimen se cosifica y de esa manera puede ser asumido. La realidad hoy es esa: pantallas grabando pantallas, y todo parece formar parte de una representación, ya sea un bombardeo, una guerra, un crimen.

Y ante el exceso de oferta, ante la desproporción entre la oferta de posibilidades y la capacidad de acción y de atención, la machine learning, parece ser capaz, mediante sus algoritmos, de recomendarnos un libro, una películas, una serie, una relación. Una tecnología, como se ve, muy posibilista.

La distribución de la riqueza, según la Ley de Pareto, parece replicarse en internet. De esta manera el 20% de los usuarios obtienen el 80% de los likes. Lo pueden comprobar por sí mismos. Si hacen un comentario inteligente e internet y tienen pocos seguidores, ese comentario se hundirá en el vacío, en el cero retorno. Si ese mismo comentario lo hace un personaje conocido, cualquier soplapollez que diga, cualquier foto que se haga, cualquier comentario será recibido con gozo y propalado por millones de personas.

El acto esencial de nuestro tiempo no es el pensamiento sino el like, no el juicio sino la emoción. El pensamiento requiere tiempo: elaborarlo, transmitirlo, encontrar un receptor que lo descodifique. Sin embargo, la emoción es subitánea. Su velocidad de contagio supera con mucho a la del pensamiento. La emoción es el equivalente de la luz en el medio social. La emoción lubrica el circuito de la comunicación. La emoción resulta así un catalizador privilegiado de la transparencia.

No descuida el autor el movimiento transhumanista, el cual cree el hombre es una criatura imperfecta y que, por tanto, puede y debe ser superada o mejorada, a través de la tecnología. Y alcanzar la inmortalidad a través de la criogenización.

En lo relativo a las fake news, Javier, expone que la estadística funciona como una nueva autorictas similar a la que en otro momento histórico pudieran haber disfrutado la Iglesia o la Academia. El cogito ergo sum se ve reemplazado por el placet ergo est. Me gusta, luego existe. Nada extraño si la realidad se ha convertido en una proliferación de relatos a gusto del espectador. Si elegimos nuestros ficciones, la tentación de elegir nuestras verdades resulta muy poderosa.

El ensayo da qué pensar, invita a plantearnos la relación que mantenemos con la tecnología, en qué medida estamos enredados (y lo que nos supone), con la porción de intimidad que estamos dispuestos a reservarnos, las energías que estamos dispuestos a emplear para mantener la presencialidad, la fisicidad, para habitar un mundo real en el que nuestra manifiesta vulnerabilidad (explicitada con la pandemia), nos haga recuperar nuestra humanidad.

En todo caso, veremos a ver, hacia dónde muta todo este tinglado que tenemos montado.

Javier Moreno en Devaneos:

Click

Alma

2020

Acontecimiento

Null Island

Omega