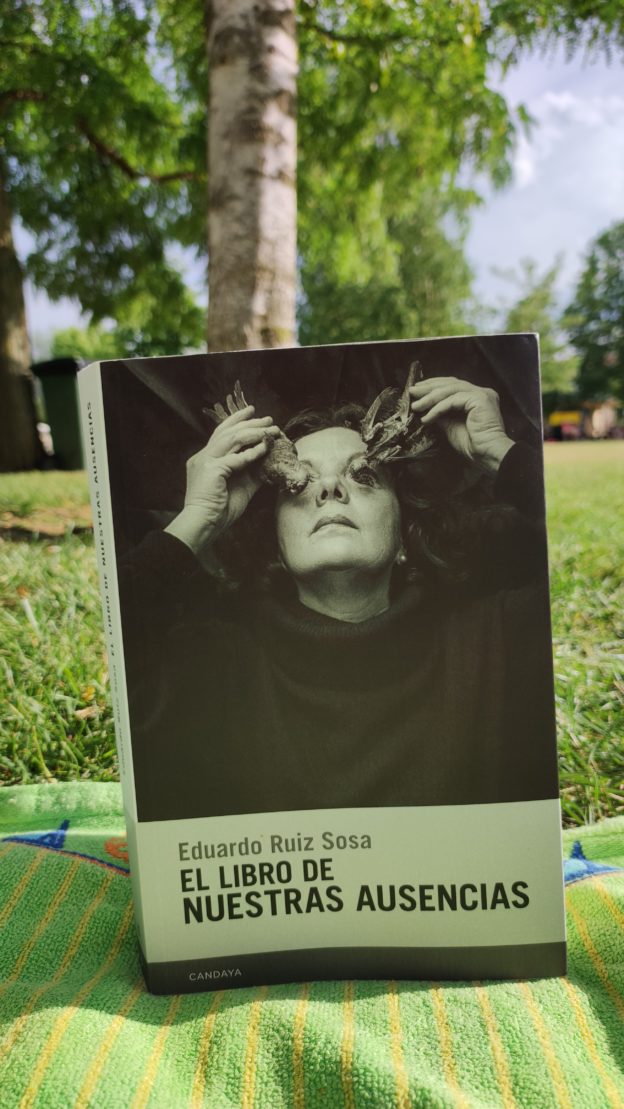

El libro de nuestras ausencias

Eduardo Ruiz Sosa

Editorial Candaya

Año de publicación: 2022

464 páginas

Imagen de la cubierta: «¿Ojos para volar?», de Graciela Iturbide

Eduardo Ruiz Sosa, al que tuve ocasión de conocer cuando estuvo en Logroño, en la biblioteca de La Rioja, presentando su libro de relatos Cuántos de los tuyos han muerto, en el turno de preguntas, dedicó bastante tiempo a hablar acerca de las rastreadoras: un grupo de mujeres, madres en su mayoría que recorrían México buscando a sus desaparecidos entre los terrones, haciendo prospecciones en el terreno, encontrando fosas comunes, expertas (luego de su luctuoso quehacer) en saber armar un esqueleto con los huesos encontrados, capaces de diferenciar un hueso de una piedra.

Eduardo Ruiz Sosa y un admirador dichoso

La obra de Eduardo creo que se va cimentando, después de haber leído Primera sombra de silva, Anatomía de la memoria y Cuántos de los tuyos han muerto, sobre la enfermedad, la identidad, la memoria y la muerte. En El libro de las ausencias, el protagonista -el título lo evidencia- es la ausencia (múltiple). Ausencia no asumida como acto de desaparición voluntaria, sino de millares de personas desaparecidas a la fuerza. El ausente queda en una especie de limbo, convertido en espectro o fantasma, en recuerdo velado, en la promesa de un regreso, en una esperanza desesperada para los que se quedan y anhelan, cuando menos, tener un cuerpo presente al que dar sepultura. El afán de las rastreadoras consiste en recuperar esos cuerpos, los restos mortales, y poner así fin al sufrimiento de la ausencia y la incertidumbre, un comecome sempiterno.

Antes de llegar al momento de las rastreadoras Eduardo sitúa la historia en un teatro. Orsina, una de las actrices ha desaparecido. Una solución es hacerle un entierro en esfinge. El teatro es el teatro de la memoria y la identidad en su metamorfosis. Un actor es un cántaro obligado a vaciarse para dar cabida a otras identidades. La posibilidad abierta al espectador de ver o experimentar otras vidas desde su butaca. Al lado de Orsina, a la sombra de su recuerdo (ni carne ni ausencia de carne) están Fernando Ciego, Gastón Tévez, Joaquín Vera, Teoría Ponce, Marte Argüello, Róldenas, Inga.

que si lo estaban matando unas curanderas indias o si lo apuñalaban con sus cuchillos de hueso los yaquis y lo colgaban de un puente los seris o si lo metían en un tambo de doscientos litros de ácido para que no quedara de él ni los sueños ni san francisco de asís o si lo levantaban las madres de los cincuentaidós indios que mandó colgar él ¿dónde? o si desaparecía ahogado en las aguas de la bahía porque lo arrojó desde el cielo un helicóptero de las guardias blancas cuando mataban estudiantes o si le pegó un balazo aburto o la bruja paca sabe dónde queda su cuerpo enterrado en la sierra o si es un periodista que torturan y asesinan y abandonan al lado de un camino por el que nadie pasa o acaso si en el último momento ve una luz pero esa luz no es otra cosa que el sol quemándole la cabeza mientras camina en el desierto para llegar a la frontera o si lo violan los maras y los zetas y lo quiénsabequé subido en la bestia o en el ferrocarril del pacífico o acaba en un burdel en ciudad juárez o en tijuana o rayando las amapolas en la sierra de sinaloa o de guerrero o como un soldado más de los cárteles y al morir lo enterraban debajo de la casa de los colonos y le construían encima una habitación sin ventanas de la que ni él ni su espíritu ni su recuerdo pudieran salir, a él, a Juan Manuel de Viniegra, no le importaba

Algo conecta todo el relato. Si Gustavo Faverón testimoniaba la tortura en su monumental Vivir abajo y Bolaño, en “La parte de los crímenes” daba un testimonio casi forense con listas exhaustivas de más de cien mujeres violadas, asesinadas y descuartizadas a mediados de los noventa en Ciudad Juárez en su novela 2666, Eduardo incide y abunda en el espacio intermedio entre la tortura (aunque también en el texto está la casa de los colonos en la que se practican las desapariciones) y la aparición del cuerpo, para hablarnos de la sinrazón y la violencia que sufre méxico, ya desde la llegada de los españoles con su conquista y exterminio de la población indígena y luego la presencia de los cárteles de la droga, la policía corrupta, el desprecio por la vida ajena. Un relato poblado de fantasmas y ausencias, un desequilibrio que al ser puesto en el papel tiende a dislocarse, a fragmentarse, a descoyuntarse como un cuerpo madreado y destazado, y por eso, quizás la manera de abordar esta realidad infausta y desoladora no sea desde la sintaxis procedimental, el punto final, la coma a la que asirse, sino del flujo, el borbotón, el campo abierto, el baladro, la frase no acotada, y las palabras entonces arracimadas, yuxtapuestas, como enfermas de sí mismas, violentadas o como si un virus las hubiera hecho mutar tratando de explicar algo para el que las palabras son algo insuficiente, ¿un gesto entonces? No, para nada: una GESTA. Por su empeño, resultado y trascendencia.