No parece que la humanidad en su conjunto esté hoy en día muy por la tarea de que reine la paz. Basta echar un ojo para ver cómo en el mundo los conflictos armados se distribuyen por casi los cinco continentes. No solo los más sonados: la guerra entre Ucrania y Rusia, después de que Rusia invadiera Ucrania, o la guerra entre Israel y Hamás, después de que Hamás matara el 8 de octubre de 2023 a sangre fría a 1195 civiles israelitas y secuestrara a 251 civiles, e Israel decidiera responder asesinando a más de 55000 civiles palestinos (de los cuales más de 15000 son niños. También hay periodistas, médicos, trabajadores humanitarios…) y dejando a cientos de miles de personas palestinas al borde de la muerte por inanición (o muertos al ser tiroteados en las colas del hambre), y asimismo expulsándolos de su territorio, con la idea de limpiar la franja, negándolos y negándoles el derecho a vivir en un Estado Palestino. Estos son solo dos de las más de dos docenas de conflictos armados repartidos por el mundo.

Este libro, este Archipiélago humano, es una llamada de atención, o una invitación a pensar sobre el estado actual de este mundo tan convulso, centrando su atención en el ser humano. No solo en el vecino, el migrante, el sin papeles, el desplazado, el apátrida, el indigente. Hoy, el derecho a existir vemos que está en entredicho. Si un ser humano muere en el mar, el titular, a menudo, es que el muerto era un sinpapeles, o un ilegal. De esa manera parece minimizarse lo que ese titular esconde, y es que un ser humano ha muerto. Estas personas que mueren, y que muchas de ellas son antes expulsadas de sus territorios, de sus viviendas, a consecuencia de guerras, bombardeos, o limpiezas étnicas, recalan en campos de refugiados; una tierra de nadie, en donde nacerán algunos niños, ¿con qué nacionalidad? ¿con qué futuro? ¿con qué esperanza?

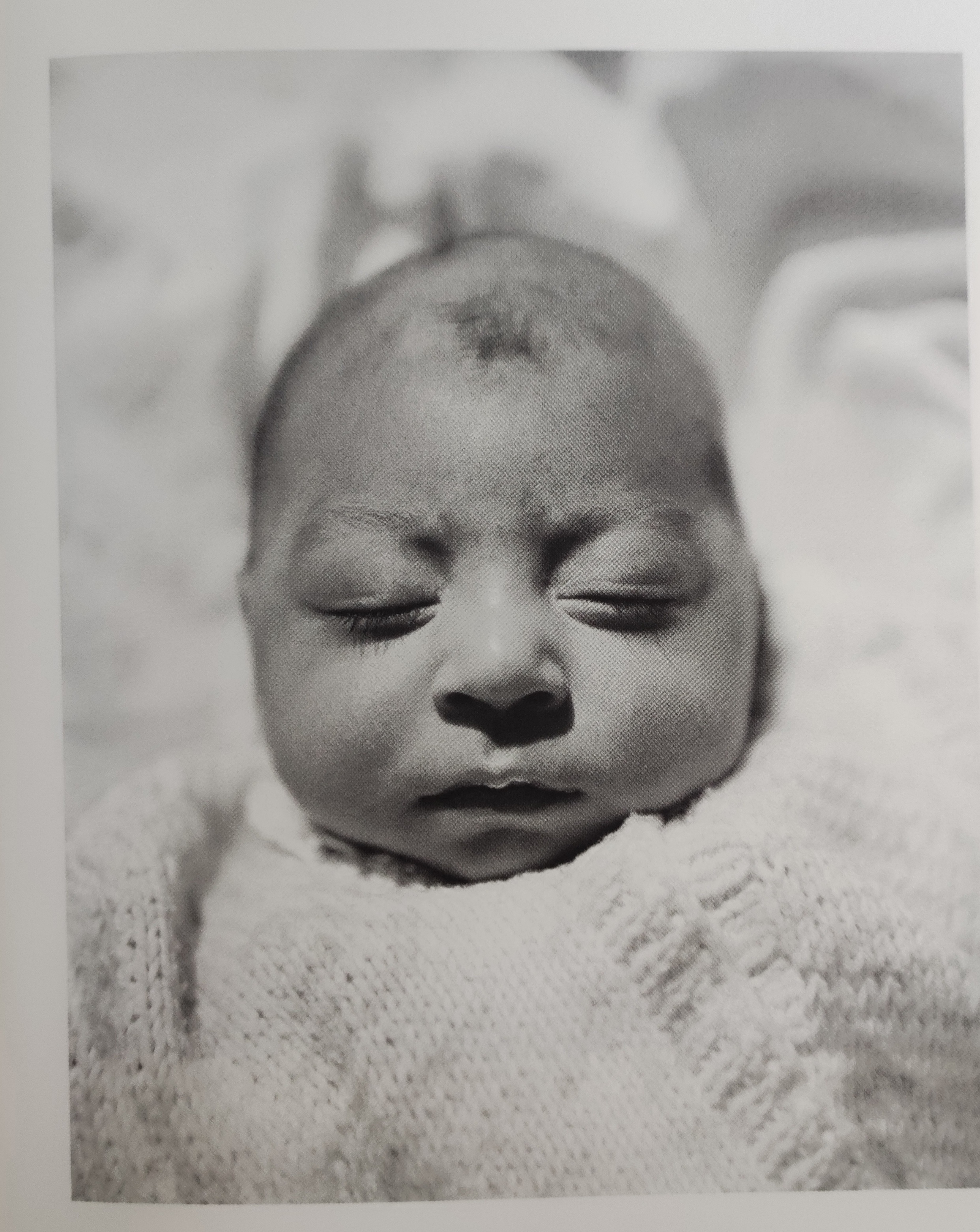

El libro es un diálogo entre los textos de Teju Cole y las fotografías de Fazal Sheikh. Las fotografías son ruinas de ciudades abandonadas, de cielos nocturnos indios, de mujeres cubiertas e invisibilizadas, de andas funerarias a la espera de la cremación, de las heridas en la tierra, y en los rostros. Rostros (en blanco y negro) curtidos que miran al fotógrafo sin ofrecer la manida sonrisa occidental. Más bien un cansancio profundo, incluso en los rostros más jóvenes. Aquí no hay poses, felicidad epidérmica y de postín, sino tristeza, sufrimiento y desesperanza, en los ojos que van mucho más allá de la lente del fotógrafo para ofrecernos una ruta y un pasado que se inició a saber cuándo. Personas que viven en campos de refugiados, en Somalia, en Afganistán… Teju va lanzando mensajes al aire, preguntas acerca de quién es mi vecino, de quién es cómo yo, preguntas que tienen que ver con la idea de ciudadanía, de identidad, de ser extranjero, de ser diferente, ¿en qué?

Las diferencias superficiales no deberían cegarnos acerca de la similitud fundamental entre los proyectos israeli y estadounidense. Ambos son proyectos totalitarios, que dividen a los gobernados entre ciudadanos (a quienes se les otorga humanidad) y no-ciudadanos (implícita o explícitamente considerados animales-). A un animal siempre se le puede matar.

«El totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político». Estado de Excepción. Giorgio Agamben.

Un libro muy hermoso y muy valioso, también desgarrador. Y por tanto necesario, hoy en día que parece que nos encaminamos poco a poco al precipicio, poniendo al mando, al frente de los países más poderosos del mundo, a las personas más belicosas, más desalmadas y menos humanas imaginables.

Traducción de Regina López Muñoz. Ediciones Comisura