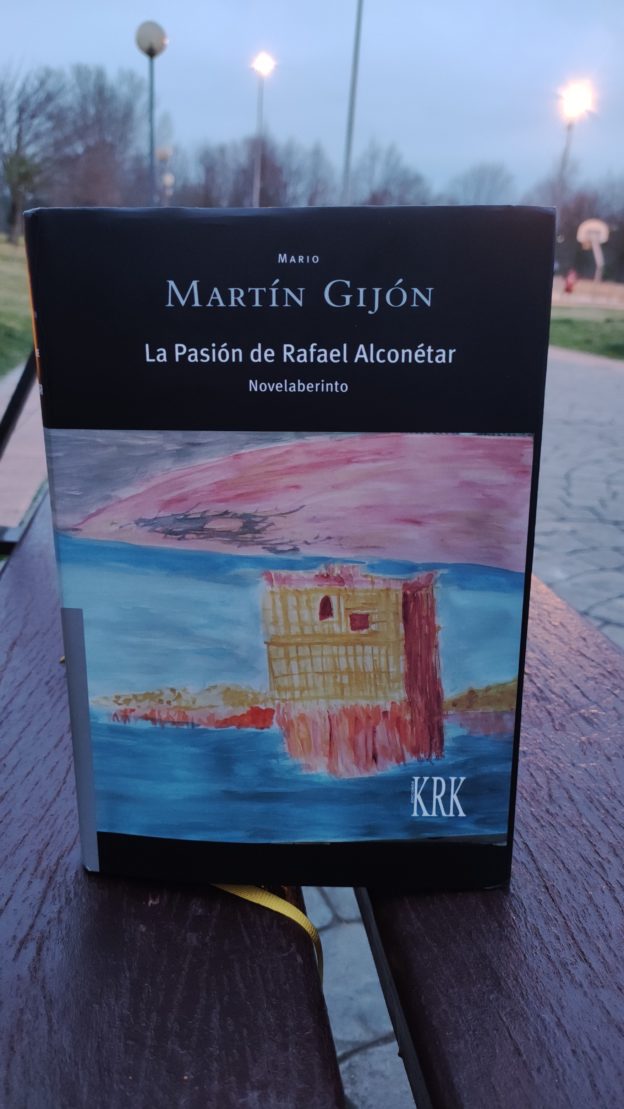

Escribo con el corazón palpitante, fresca la emoción. Acabo la novelaberinto de Marío Martín Gijón agotado. Novela imposible de leer de un tirón, sino a tirones, a trancas y barrancas (el autor despacha unas cuantas páginas en distintos idiomas: catalán, italiano, alemán, francés, portugués- Gracias a Dios, o a google lens, que uno pueda sortear estos trances). Después de unas cuantas lecturas, las que he llevado a cabo estos últimos quince años, la novela de Mario me parece una cumbre. Vaya eso por delante.

Pienso en la escritura y los malabares del lenguaje como en un ejercicio acrobático, circense, también puro contorsionismo (hay un sinfín de id(e)as de olla), un caminar sobre la cuerda floja, mirando a los ojos el vacío que también te mira a ti, y pienso en lo difícil que es definir o retra(c)tar a alguien, el lenguaje ofreciendo la resistencia y persistencia de la resaca, que lejos de la orilla y de conducir la narración a buen puerto, la sitúa en alta mar, a medida que los acólitos, amantes, amigos o detractores de Rafael, nos hablan del muerto o el desaparecido, esto no se sabrá hasta el instante final, hasta los últimos estertores de la novela, y diez años después de su muerte/desaparición, una de sus amantes y alumnas de un taller literario por él impartido, trata de esclarecer los hechos y toca reconstruir la memoria con la perspectiva que da el paso y el peso y el poso del tiempo. No es tanto la extensión de la novela, casi 750 páginas, porque he leído novelas más extensas sin el menor esfuerzo, sino el uso y disfrute que el mayúsculo autor MARIO MARTIN (A)G(U)IJÓN, hace del lenguaje lo que la hace especial, Una novela trabajada al máximo que exige igual dedicación al lector que se deje perder en este dédalo. No olvidemos que una novela es una suma, aquí adicción de palabras, como si Joyce se hubiera zampado a Bayal y Mario se hubiera tomado como algo personal, a lo largo y ancho de casi una década (lo que ha durado la gestación), el agotar o acogotar el lenguaje en su novelaberinto, explo(r/t)ando todas las posibilidades que el lenguaje ofrece y merece, y así a aquellos que gozamos lo que sí está escrito con los juegos de palabras e innúmeras muestras de ingenio que Mariofrece, la lectura te sume y consume, al constatar que la narración no avanza, porque me dirán (pueden poner un comentario) cómo se avanza en la definición de una persona, cuando cada opinión hace de contrapeso de la anterior o directamente la contradice. Las páginas o pajinas (algunas están hechas para correrse: para que sintamos cómo nuestras mentes son folladas una y otra vez, en un gangbang bestial) son un disfrute por la cantidad de matices que ofrecen, porque cada cual da su parecer sobre Rafael (inasible, inaprensible, inmarcesible. Para unos un maestro, para otros un depravado, para otros un escritor sin parangón, para ellas un amante bandido, para otros un falsario) en un tono elevado, tocados por las musas y por una verbosidad subyugante, al tiempo que se arremete contra ciertos usos y costumbres muy arraigados en la docencia, tanto bachicerril (Leo: Tú no sabes lo embrutecedora que es la labor de un profe de secundaria. Docencia que parece que lejos de sacar al exterior lo mejor de cada alumno para que germine, consiste en ahormar, uniformar, constreñir a los alumnos hasta esterilizar su imaginación) como universitaria o en la crítica literaria, incapaz de juzgar (para denostar) aquello que queda fuera de las luces de posición de sus alcances. Reflexiones interesantes, como esta acerca de la fama: La fama te excluye de ti mismo, te entrega en hipoteca a tu público.

Más gesta que gesto, persisto alumbrado y deslumbrado. Sigo las cuitas o coitos del Maestro y sus discópulas, atento a los hi-meneos de cad-eras y sig(i)los. Leo que Rafael creía en la polinización de la literatura. Y sí, es porosa en sus esporas y la lectura cala y cuela. Esta novelaberinto es un porqué, este porqué una razón, esta razón nuestra infaustina Pasión: la de Alcón-eta-r, pájaro de altos vuelos y atmósferas imposibles, terrorista de lo establecido, sus jerarquías, atavíos y servilumbres que calientan la sopa boba de estómagos agradecidos.

Rafael es un espectro. Un fantasma enmascarado. Un lienzo en blanco, en el que cada uno irá marcando un punto o chorreando sobre él, ora la hiel, ora la miel, ora el menstruo, ora pro bilis. ¿El resultado?

El éxtasis del lenguaje. ¿Muerto por sobredosis? No.

Leo: Regresar a esa época olvidada en la que vivíamos sin lenguaje. ¿Sin lenguaje?, ¿Después de haber leído casi 200.000 palabras?. Me quedo sin habla, luego escribo.

Leo: Los buenos libros, como la vida, solo tienen un defecto, pero imperdonable: que terminan.

Cierto.

Imaginen que Odiseo regresa a casa y Penélope quitándose (o poniéndose) las gafas progresivas le pregunta ¿eres tú? Sí, soy yo, qué pasa, responde él, preguntando, ¿Y qué tal la odisea (en minúscula, porque diez años tricotando se pasan volando)?, vuelve a requerir Penélope. Bien, replica Odiseo con gesto de fastidio, mirada torva y sin entrar a mayores.

Una reseña, ante un libro como el presente (sí, es un regalo para cualquier lector@), da para eso: para una sola palabra: Léanlo. (si/sí ( /,) son capaces)

La novela la edita (y de qué manera) KRK.